6月10日上午,由南通市市政和园林局编辑,江苏人民出版社出版的我国首部护城河志 《濠河志》,举行首发式。《濠河志》编纂工作从2010年初开始,至2019年12月结束, 历时十年,全面系统地记述和展示南通濠河风景名胜区历史风貌,对深入了解介绍濠河——南通的母亲河,传承和弘扬优秀地域文化,维护和建设更加美好的家园,发挥重要作用。

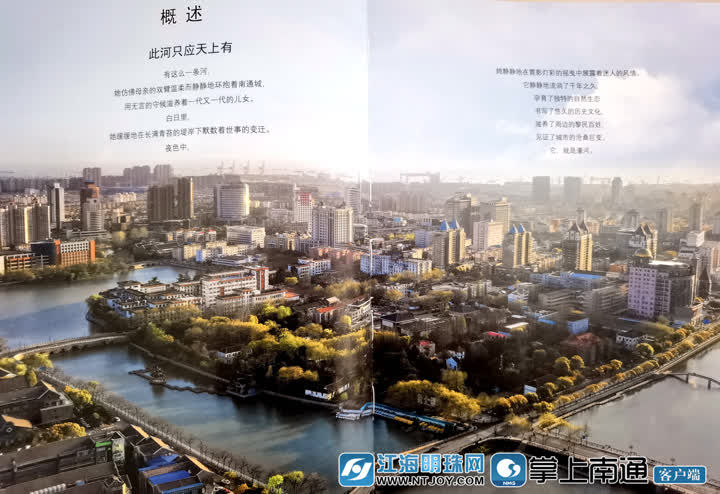

濠河环绕南通老城区,是国家5A级旅游景区。濠河原为古护城河,史载后周显德五年(公元958年)开挖环城濠河,距今有千余年的历史,是国内保留最为完整且位居城市中心的古护城河。濠河是南通悠久历史的见证,承载着南通丰厚的物质和精神遗产。但此前,南通历代的地方史志,对于濠河的形成、演变和自然、人文情况,未有全面、完整的记载。我国已编纂及出版了多部山志、水志,也尚未有护城河志面世。

该志专家总纂组组长尤世玮介绍,为了认真地去梳理濠河的昨天、今天,展望她的明天,让人们进一步认识濠河,热爱濠河,保护濠河,利用濠河。于是,从2010年初, 由一批从濠河建设和管理岗位上退下来的老同志,与南通文化界一批热心地域文化研究的老同志携手合作,投入编纂出版《濠河志》这一开创性的工作。历经十年打磨,凝聚了五十余家供稿单位、近二百名参与编辑、撰稿、摄影人员的心血,在去年底正式出版,今年6月10举行首发仪式。

《濠河志》一共440页,55万字,563图。按照志书体例,根据濠河时空变化情况,《濠河志》纲举目张。“概述”和“专记”排列在前,接着推出“大事纪要”,记录从唐咸通年间在现北濠河南建报恩光孝禅寺,到2019年加强濠河景区整治提升工作,共1159年里濠河发生的大事,从宏观上介绍了濠河的前世今生。同时分十五篇(志)从中观和微观层面以及不同的具体方面进行介绍。包括:“江海泽生”(自然生态);“濠滨史迹”(历史风貌);“水沐胜景”(沿河风景);“名迹萃珍”(人文事象);“名园雅韵”(特色公园);“文博环廊”(博物馆群);“艺海拾贝”(文艺作品);“濠滨风情”(民风民俗);“非遗拾贝”(文化遗产);“人物春秋”(名人轶事);“ 规划建设”(濠河治理建设);“一河两岸”(濠河周边机构);“旅游观光”(濠河旅游服务);“文献资料”;“编纂始末”。

尤世玮说,《濠河志》在编纂时力求文字浅显易懂,图文并茂,该志广泛征集、收集濠河的历史图照,生动全面、系统地展示了濠河风景名胜区自然、经济、文化、社会的历史和现状。濠河是南通人尤其是崇川儿女的母亲河,是南通的城市名片。通过这本书,在推介江海文化的特色品牌的同时,广大市民可以通过读志、用志、传志,更好地了解濠河,从而维护和建设好南通。

《濠河志》洋洋数十万字,“江海文化”公众号将陆续节选登载。本期公众号撷取该书《濠滨史迹》之《建州筑城》一节,与您见面。

南通历史上曾三次筑城。一为静海城,二为通州城,三为通州新城。静海城筑于后梁开平元年至二年(907-908)。由东洲静海军使姚廷珪“始筑”,静海都镇遏使姚彦洪为之修复城池、官廨,城为土城。958 年成为隶属通州的静海县城址,一直沿用到元初。

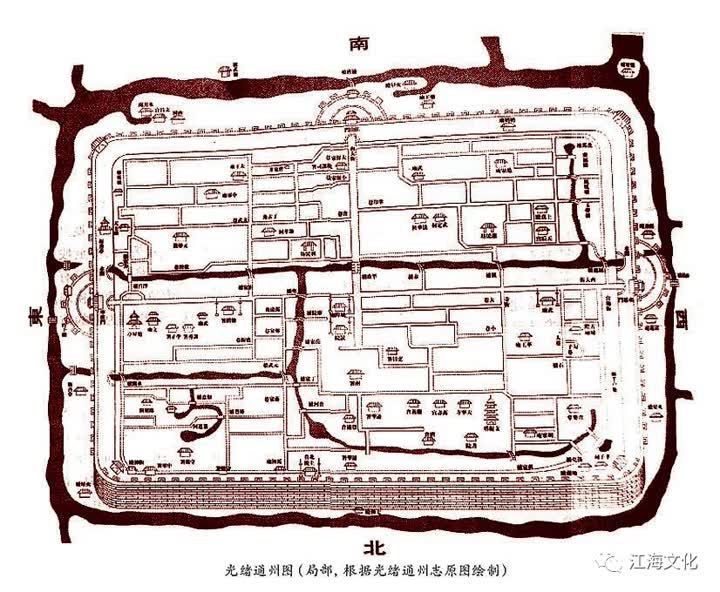

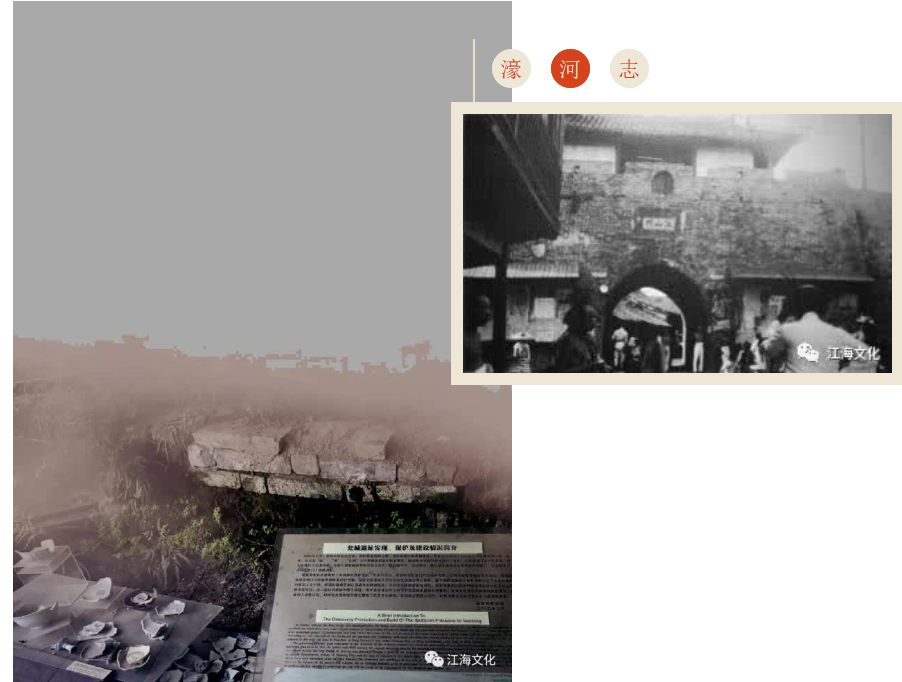

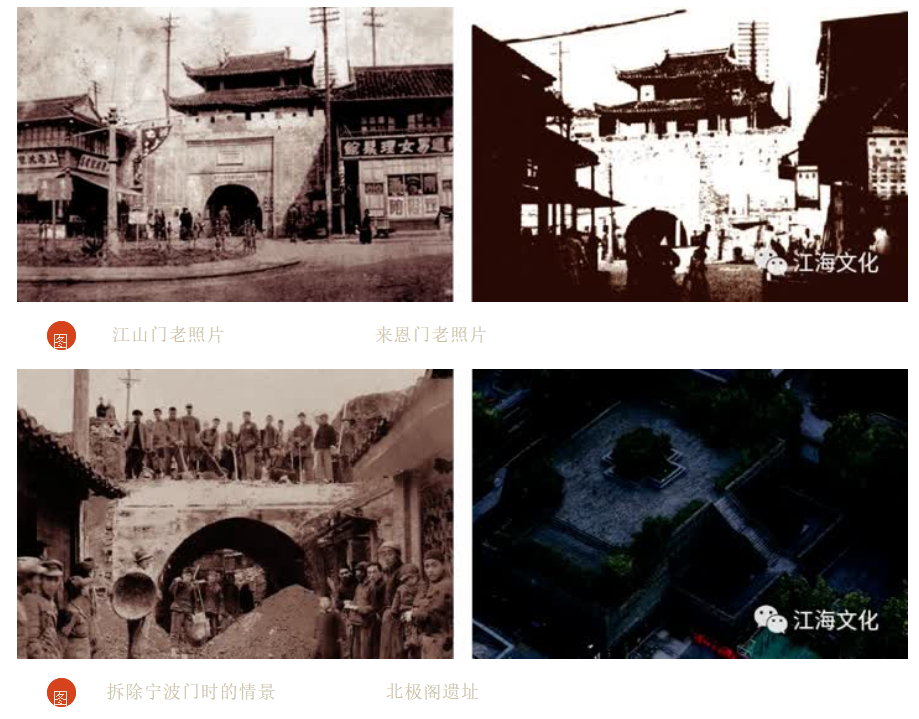

通州城建于后周显德五年(958),由静海制置巡检副使王德麟奉命筑建,始为土城。次年,内土外陶,即成砖城。通州城初立四门,后塞北门余东西南三门,西城门称朝京门,东城门称天波门,南城门称澄江门。通州城建成后,元至正十六年(1356)、明嘉靖三十年(1551)、隆庆二年(1568)均有修缮增筑。通州新城建于明万历二十六年(1598),由知州王之城筑建,次年竣工。城门上各有戍楼,城门外各有瓮城。新城建成后,北边与老城相接,南边以望江楼为城门,东西设便门。清顺治十七年(1660)副总兵鲍虎重修两城炮台。康熙元年(1662)总兵柳同春伐军山松千余株修新城。此后,新城失修渐废。康熙七年(1668)、九年(1670),乾隆三十三年(1768),道光十九年(1839)、二十二年(1842),同治元年(1862),都曾规模不等地修缮过通州老城。光绪《通州直隶州志》称,通州城垣与明万历时相同,其周为六里七十步,延袤一千零六十八丈,高一丈九,面阔一丈,基广二丈。

城门三座。西城门改称来恩门,东城门改称宁波门,南城门改称江山门。西门与南门的瓮城三重,东门瓮城四重。城门上设戍楼。城四角分设四角楼。炮台十六座。西门外端平桥西有接官亭一座。1912 年,通州改称南通县,并清理废圮的新城遗址。1919 年 11 月建公共体育场,移新城土石填塞河道,以拓体育场面积。1921 年,南通县自治会议定拆除州城东、西、南三面城墙和瓮城,只保留三座城门。在三面城墙的基础上建环城马路。1928 年,南通县教育局受命拆除北城墙,以充教育经费,仅保留北极阁。解放初,市人民政府拆除东、西、南三座城门,用其土填塞腐臭市河,用其砖修理下水道。

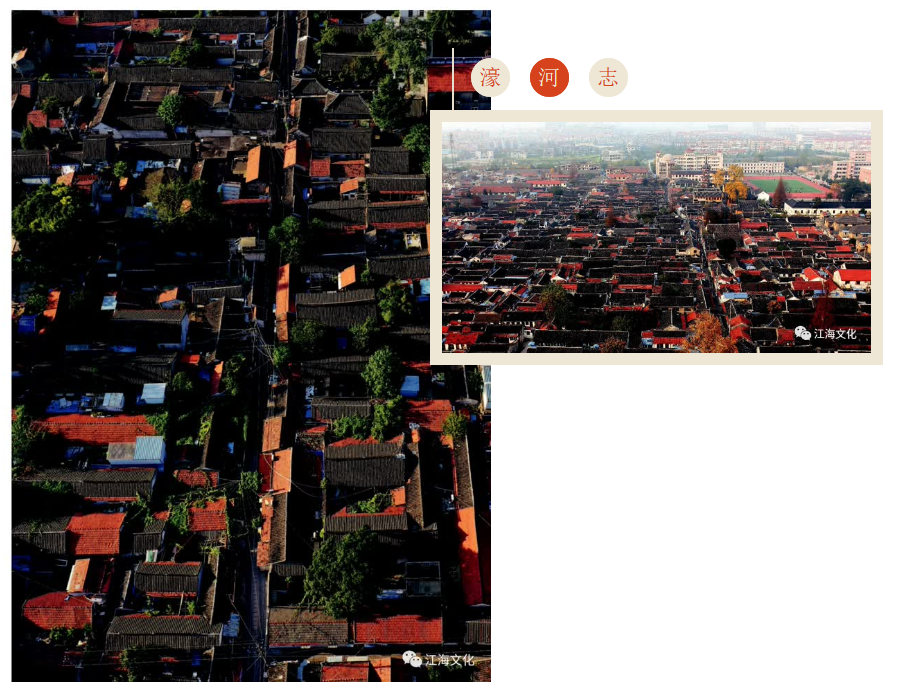

宋代以来,通州街巷均以州署为中心,向东、西、南三面展开。州署前十字街至三城门的东大街、西大街、南大街,历来为通州主要商业街道。其他街巷分布在大街之间,呈棋盘式布局。明代,通州先后有街巷 45 条。清代,通州街巷日趋完善,主要有 18 条街、45 条巷。民国时期,南通城内街道仍保留了明清以来的格局,以十字街为中心,呈丁字形分布。主要街道有东大街、西大街、南大街。城外街道有东门外大街、西门外大街、南门外大街。清光绪三十三年 (1907),新建商业街道——桃坞路。解放后,随着城市建设的发展,南通街巷面貌为之一新。20 世纪 50 年代后期,城内东大街、西大街拓宽为人民路。南大街自十字街至长桥拓宽为城中地区繁华的商业街道。昔日商业街东门外大街、西门外大街已退至人民路后侧,演变为居住为主的后街。至 1982 年,南通市城区有街巷 221 条。

南通历史文化名城以“一城三镇”的历史格局为保护框架,保护范围共275.42 公顷,有不可移动文物 359 处,历史建筑 40 处。南通市严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》《中华人民共和国文物保护法》要求,坚持“保护优先”“原真性”的原则,2011 年至 2018 年,修缮各级文保单位 19 处,历史建筑 16 处。

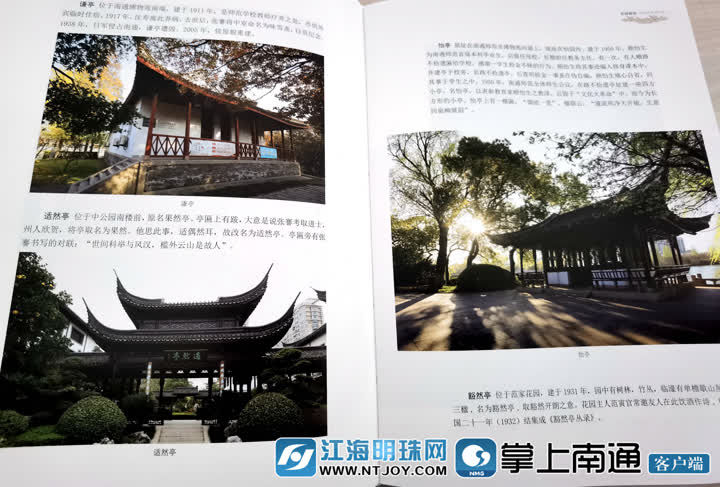

寺街历史文化街区是南通最悠久的历史街区 , 因天宁寺而得名 , 被誉为南通城历史文化的根。保护范围:东至南通中学西围墙,西至环城西路 , 南至柳家巷及大巷,北至胡家园北规划巷,总面积 11.61 公顷。街区格局完整 , 南北街巷肌理清晰 , 名人故居众多 , 形成以名寺、名人等为特色及文化展示与体验的历史文化街区。

西南营历史文化街区因明洪武十六年(1383)守御千户所十营的旧址而得名 , 之后成为“士绅官宅”集中、建筑院落完整的历史街区。保护范围:东至惠民坊东巷、三人巷,西、南至西南营,北至惠民坊,总面积 6.67 公顷。自古以来就是一个居住片区,以居住功能为主,有着很强的生活功能。西南营长期的居住功能促进居民宅第的建设,形成富有南通特色的居住文化。西南营历史文化街区是南通老城品质较高的历史街区,文物古迹相对集中。现街区不仅保存基本的历史街巷格局,而且有众多各个历史时期精美的宅第院落,留下众多名人遗迹。

濠南历史文化街区是南通近代文化、博览、商务、园林最集中的历史街区,建筑中西合璧,富有创造性。保护范围:东至东濠河,南至东寺路、西寺路、南公园南侧,西至跃龙路,北至环城南路和濠河北岸,总面积 31.4 公顷。街区与濠河景区相融合,相得益彰,规划形成以近代风貌及文化博览、旅游、休闲为特色的历史文化街区。同时,濠南历史文化街区中的现有桥梁、水系、绿化等具有历史文化价值的环境要素,构成建筑——滨水空间——街道的空间关系,形成宜人的空间尺度和具有较高历史文化价值的城市形态。