新年特辑"牛年说牛人",这次我们来聊聊非遗传承人,他们"牛"在哪里呢?一个是技艺上功夫了得,另一个就是传承上大有作为。目前,南京入选各级名录的非遗有近200个,其中,在南京市民俗博物馆,有非遗传承工作室18个,面塑、刺绣、绒花、剪纸……每天都可以近距离看到非遗大师手尖上的艺术。张滢就是其中一位,她六岁开始学习绘画,并逐渐接触剪纸,如今是国家级非物质文化遗产、南京剪纸的第五代传承人。

“我们在剪的时候,你会看到主要靠左手不停地转纸,右手尽量是不动的。我们单手剪的时候,纯靠脑子去想,因为它是没有画稿的,每一个图案是不对称的,它也不能折叠起来剪。”

“剪完了之后要讲究这个图案怎样灵动、怎样飘逸,所以包括你的花瓣、叶子,剪的时候该尖的地方要尖,该饱满的地方要饱满,该圆的地方要圆,这样剪出来的花才会好看。”

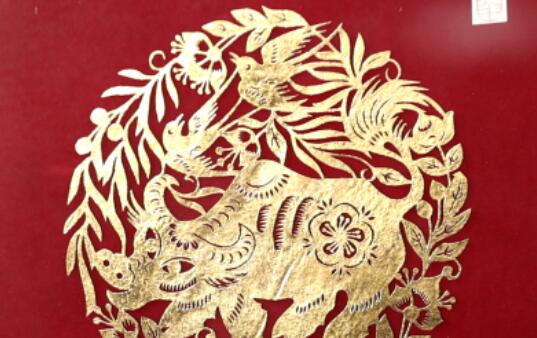

纸随剪转,心随纸动,一朵盛开的兰花,就这样跃然而出。金陵剪纸除了剪法上飘逸洒脱,呈现上讲究"花中有花、题中有题、粗中有细、拙中见灵"。

“外面一圈有桃花,牛的身上还有一朵桃花,外面有花、里面有花,我们把它叫做‘花中有花’。”

“‘题中有题’指的是题目的‘题’,比如说今年的主题是‘牛年’,你会看到这张剪纸里有柳树、燕子、桃花,它其实就是‘春燕桃花’。而牛是十二生肖里最勤恳的一个生肖,就是说春天到了,它要开始工作了,就是我们所讲的‘春耕’,所以我们会把这个小主题叫‘春之牛’。”

“‘粗中有细’指的是,南京的剪纸向来都是以线条和块面粗细相结合的。这个牛做了一个块面的牛,看上去笨乎乎的胖嘟嘟的,线条粗。可是里面的花蕊、牛的毛发、牛头上的花,这个细节我们又把它抽丝进去做得很细。”

“‘拙中见灵’是指,南京剪纸一贯在做动物的时候,每一个十二生肖都是圆嘟嘟、胖乎乎、萌萌的,但是这个牛嘴角微微张开向上扬,做了一个笑嘻嘻的表情,还给它割了一个双眼皮,眼睛很有神气。”

想要创作出这样一幅寓意丰富的剪纸,需要扎实的绘画功底、手尖上的技艺,以及对生活的感触与想象。张滢从六岁开始学习绘画,直到大学毕业才开始拿起剪刀,是真正意义上接触剪纸。这一剪就是十多年。“一开始会从很简单的叶子、花开始,然后到花、叶子结合在一起剪,花、叶子、蝴蝶结合在一起,然后花、叶子、蝴蝶、树、亭子,慢慢把这个内容丰富起来,逐渐剪到现在的这种大的作品。”

如果说融会贯通地将各种元素组合成一幅作品,是提升剪纸技艺的第一个突破口,如何发挥想象将美好寓意化作看得见的图样,就是第二个突破口。眼前这幅青花瓷色的剪纸上,两只白鹭依水而生,荷花花茎中通外直,寓意"路路畅通"。是张滢的伯父--国家级非遗传承人张方林,在南京白鹭洲公园游玩时收获的灵感。但如果剪纸的色彩一变,那寓意也就截然不同了。

“当它换成红色的时候,我们会取这对白鹭,因为它头顶是纯白的,又是两只,所以叫做爱情‘白头偕老、和和美美’,这是我们南京喜花系列之一。”

作为非遗传承人,张滢和家人除了每天绞尽脑汁地创作,他们还成立了"大师工作室"和"剪纸传习所" ,通过授课让更多国人学习剪纸。

辛满怿是一名三年级的学生,已经在南京剪纸传研所利用休息时间学习2年剪纸了。“我妈妈带我来这里玩,我看到马爷爷(张滢的表爷爷)剪纸,我让他剪一个五角星,他就立马剪了一个五角星,我很佩服他,所以我也爱上剪纸了。”

林敬宜是一名高中生,学习剪纸7年了。“看着自己剪的作品越来越好,自己内心也有一种强烈的成就感,这份成就感可以促使我坚持7年,比较喜欢把它当成一种兴趣爱好陪伴我终生。”

随着中外文化交流的加强,金陵剪纸也有了更多走出国门的机会。张滢介绍:“(金陵剪纸)最早出去的时候是70年代,那个时候我们家爷爷是跟随叶剑英,他们去的是前苏联,爷爷是国家公派的传统老艺人,当时只有6个人去,江苏占了2个。一分钟之内,他的一对衔着橄榄枝的和平鸽就已经剪好了。”

目前在国际上,金陵剪纸也有着很显著的名气。“包括参加了三次世界博览会,从2005年的日本名古屋世博会开始,一直到2015年的意大利米兰世博会,都是去进行一个现场展演。”

除了张滢和她的家人,还有更多的非遗艺人在用自己的方式去坚守和传承中国文化的瑰宝,各大博物馆、美术馆也在通过体验互动、沉浸展览等方式助力非遗传承。

(来源:江苏广电融媒体新闻中心/王雪彤 编辑/蒋婕)