六朝古都南京,钟灵毓秀,人文荟萃。到过南京的人,无不为南京丰厚的人文底蕴所折服,其中最具地方特色的当属古腔本调——南京白局。南京白局,这门方言说唱艺术,至今已有700多年历史,它的产生和南京云锦的发展密不可分。

乾隆年间,云锦是当时南京的支柱产业,最鼎盛的时期,江宁织造署里有3万多台云锦织机,织工30多万人,而当时南京的人口也就在90万左右。熟悉云锦的人都知道,那时,织锦是用传统的大花楼木织机,这种织机又高又大。通常需要两个人同时才能进行织造,一个坐在织机上面拽花,一个在织机下面开织,织锦工人们在枯燥而机械的劳作中,用哼唱民间小曲的形式来驱赶织造劳动的繁重与单调。两人一唱一和,倾吐心中的郁闷,抒发情感。

久而久之,织锦工人们觉得在机房里面唱不是太过瘾,就在秦淮河畔摆桌,摆上十桌八桌,甚至于上百桌,摆一局不收费,叫白唱一局,故而白局两个字就此由来。织锦工人这种每唱一次称作“摆一局”的白局,因南京味儿足,很快赢得了广大市民的青睐,白局走出了织锦房,在民间流传开来。

随着清朝的覆灭,南京的织锦业在一片战乱中迅速衰落,织锦工人纷纷失业,盛极一时的白局也随之式微,这门口口相传的艺术形式几乎灭绝。新中国建立后,经济迅速发展,文化的繁荣有了良好的氛围。1958年,在时任南京市总工会主席夏冰流的呼吁下,南京白局出现了新的生机。当时,南京市总工会召集到会唱白局的老艺人,请来了戏剧学院的老师,1960年,南京市工人白局实验曲剧团正式成立。

老艺人们唱白局

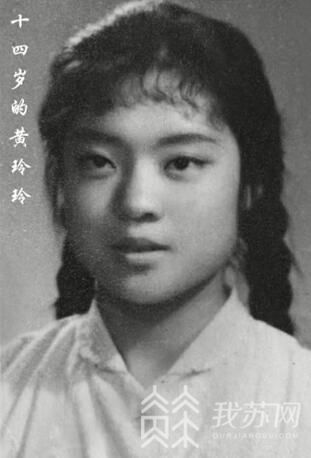

14岁的黄玲玲成了剧团里的第一批白局演员。当时,团里进行曲艺改革,意在推陈出新,将白局重新搬上舞台。那时,白局的表演方式采用戏剧的形式,要求演员唱、念、做、打等戏曲基本功样样都会。

但因白局曲牌多为俗曲,民间小调,唱不了大戏,戏剧实验的尝试没有成功。1963年底,南京白局恢复了老一辈原汁原味的演唱方式,采用坐唱的形式。此后白局有了固定的演唱程式,表演一般一至两人,多至三五人,说的是最正宗的南京话,唱的是明清俗曲和江南民调,道的是金陵美景、秦淮美食,话的是街头巷尾、古今轶事,都是南京人生活的方方面面。

黄玲玲

上世纪70年代初,白局剧团被迫解散,百花凋零。白局演员纷纷转业,黄玲玲被分配到南京妇女用品商店。虽然离开了剧团,但黄玲玲有事没事就会唱上两句,她总说这是从小就学的,白局是丢不掉了。转眼到了1984年,白局处于灭绝的边缘,几乎被人遗忘。南京市秦淮区文化馆为了抢救白局这门曲种,将黄玲玲和徐春华、高晓玲、周慧琴、马敬华等一批当年的白局演员聚在一起,决定重振南京白局。一直丢不掉的,是执念也是初心。老一辈白局艺人们对艺术用情的坚守,使得白局摆脱了知音难觅的窘境。2008年,南京白局被列为国家级非物质文化遗产名录,这门古老的艺术重又回到大众的视野。

黄玲玲与女儿

2014年,黄玲玲被选为南京白局省级传承人。为了更好地传承白局,黄玲玲建立了自己的教学大本营。每逢周末,甘熙故居的老茶馆里都有一场白局表演,白局艺人们在这里教学表演。当游客坐在甘家大院的庭院中,沏一壶南京雨花茶,听一曲南京白局,感到特别亲切。

让白局传唱下去是许多白局老艺人的共同心愿,上课是黄玲玲传承白局艺术的主要方式。年逾古稀的黄玲玲,仍坚持每周去到各个学校,为传承而奔走,希望能为白局培养些年轻的观众。南京市秦淮幼儿园副园长李智娟介绍,“白局在秦淮幼儿园成立了白局俱乐部,还有黄玲玲工作室。我们结合孩子的年龄特点,选择了一些他们喜闻乐见的内容,比如说短小的儿歌唐诗,再配合非常简单的一些白局曲牌,将两者相结合,我们就有了一些唐诗系列的白局唱段,孩子们唱起来朗朗上口,非常受欢迎。”

多年来,黄玲玲一直坚持按照过去自己学戏时老师的教法教学,在徒弟看来,教学中的黄老师,有些刻板和不近人情。黄玲玲徒弟郭秀红说:“在白局这个方面她真的很严格,你只要讲这个地方唱错一个,她马上就开始训你了,其他方面和蔼可亲,就像一个妈妈一样。”

随着白局传承人的“年轻化”,在流行说唱成为新一代年轻人追求流行的同时,南京白局这门说唱曲艺的发展出现了更多的可能。南京白局传承人黄玲玲:“很多娃儿都来问我,是不是能够说成rap,我讲,白局原汁原味就是一个鼓、板,这是我的本,本不能忘。你都传了rap了,那不是走题了。我们唱曲艺的,必须字要干净,清楚,一个字一个字的,要把它送到观众耳朵里面,因为rap他带一点普通话就是含糊不清。”

饱经历史的风霜,南京白局始终在秦淮河畔艺人们的口口相传中记录着南京的城市印记。如今,白局已经成为南京的一张文化名片,知道的人越来越多,学习的人也越来越多,白局承袭了老南京话的精髓,对保存和研究南京方言的发音具有极大的价值。黄玲玲用自己的一腔热爱,守住百年曲艺,让南京白局回归到百姓的生活中去。万般坚持,只为一曲原汁原味的白局,执着定会回报这份不变的初心。

更多精彩节目,请关注江苏教育频道周一至周五每天19点30分首播的《江苏教育新闻》栏目。

(来源:江苏广电融媒体新闻中心/ 倪习娟 江苏教育频道/童然)