年蒸,中国传统年俗中的大事,过了农历腊月二十,年味就在热气腾腾的蒸气中扑面而来。传统的年蒸不仅是包子、烧卖,还有糕点,其“精品”须用糕模印出丰富多彩的字和图案,既好看好吃,又寓意吉祥。

随着牛年的脚步越来越近,今天,曲江街道文昌花园社区民间收藏家张玉顺举办糕模收藏展,一副副旧糕模,见证年味中的“吉祥”,引发居民的“回忆杀”。

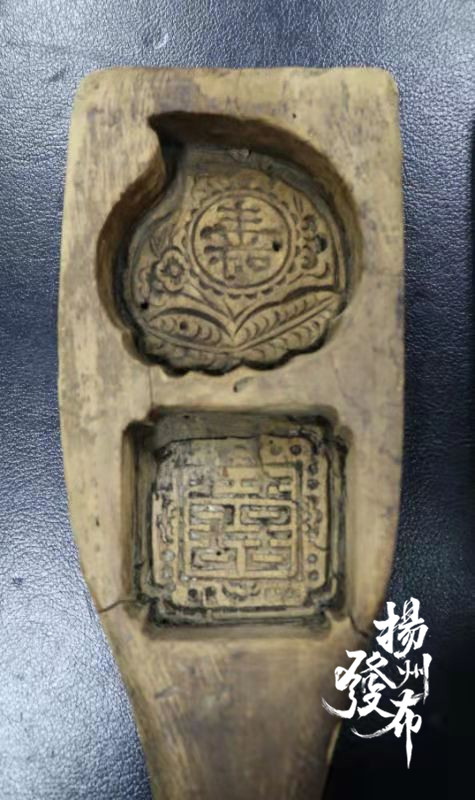

记者在现场看到,张玉顺展出的糕模有近10副,形状有单“眼”、“双眼”有柄的,也有套模;糕模“眼”内的纹饰有文字也有图案,文字有五、谷、丰、登、子、科、囍、福等,图案有中莲花、寿桃、铜钱方孔等,寓意吉祥如意、恭喜发财。

“这些糕模中,寿、囍和莲花图案两副‘双眼’有柄糕模是我家祖传的。”今年61岁的张玉顺介绍,他的祖父原来是山东的船民,船家过年最重要的仪式是祭拜河神,祈求来年顺风顺水、诸事平安。仪式上所用的糕点,用糕模制作而成,一层层叠成宝塔形,用红绳扎牢,除夕当天“敬”在船头上。

20世纪五十年代,张玉顺的祖父携全家上岸定居,住在古运河边的洼字街上一个大杂院里,院子里六户人家两家有糕模,每年的年蒸,送、接灶王爷的糕点必不可少,都用糕模做出“花样”来。

“我们小时候条件比较差,家里没有糯米粉,就用粳米粉做糕点,糕点里还放有花生米、红枣或蚕豆。”张玉顺说,家里做糕点时,孩子最开心,悄悄地到厨房里“偷”一块出来吃,刚出笼的黏食,烫手烫嘴,但那种香糯甜蜜,就是年味。

40多年前的糕模,一般都采用木材镂刻,一副糕模在当年价值不菲,不是家家都有,因此,借糕模是常事。在张玉顺的记忆中,洼字街东面郊区农村的人还到他家借用过,约定俗成的规矩是,还糕模时要赠送6块或10块糕点。

“到20世纪八十年代初,城市居民几乎家家都用炭炉,大锅没有了,过年就不再接送灶王爷;加上条件改善了,街上的包子店可以代加工年蒸,糕模慢慢失去了价值,退出‘历史舞台’。”张玉顺告诉记者,因为爱好收藏,他把家里的两副糕模保留了下来,近年来,又收集了不少糕模。他觉得,年是中国人最重要的传统节日,其中的民俗须有实物来佐证,接下来,他还将收集更多扬州人过年使用的老物件,以留住传统的“年味”。

(来源:扬州发布 编辑/汪璐)