两年一届的中国曲艺最高奖——牡丹奖,是曲艺工作者们不断攀登的高峰。

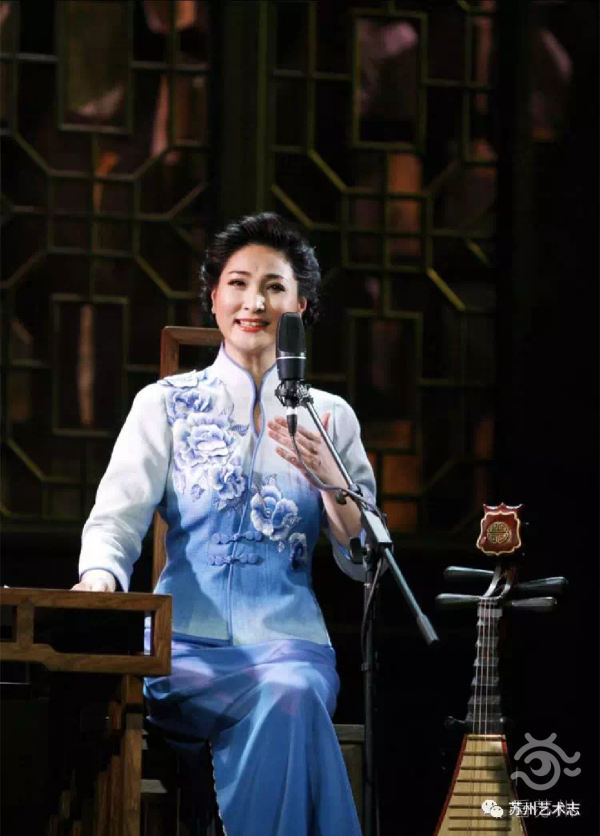

9月25日,第十一届中国曲艺牡丹奖评奖情况及结果在苏揭晓。国家一级演员、苏州市吴中区戏曲家协会主席张建珍荣获第十一届中国曲艺牡丹奖表演奖。记者独家专访,走进张建珍和她的“评弹世界”。

将苏州评弹,传递给每一个人!

Q:您参加过几次“牡丹奖”评比?此次心境有什么不同?参评过程中表演了什么曲目?觉得自己表现如何?

A:印象中,这是第二次参加。其实,从比赛到评选结果,一直保持着一颗平常心。这次参评表演选了长篇弹词《玉蜻蜓·庵堂认母》,还是发挥了自己应有的水平。

Q:这次摘下“牡丹奖”, 有何感想?这个奖对您来说意味着什么?

A:能在家乡苏州获牡丹表演奖是我的幸运,感谢每一个支持和鼓励我的人,我将一如既往坚守这份职业,说好每一部书,塑造好每一个角色,将中国最美的声音——苏州评弹,传递给每一个人!

2

评弹,成为一生的牵连

Q:您从1992年就开始唱评弹了,那时您多大?什么契机走上这条道路?

A:那一年我17岁,我初中毕业后读的是幼师。机缘巧合,母亲的“小姐妹”在负责评弹学校的招生,问我要不要试一试。我其实是一个很内敛、不爱唱歌的人,当时就唱了一首《西游记》主题曲,老师觉得音色不错,后来到评弹学校接受了7天的集训。没想到最后一天要考试了,我突然患上了感冒,喉咙哑到唱不声音。母亲心想这下没戏了,还有点生气说,怎么那么不争气。其实,她责骂我那天我已经知道被录取了,就赌气不说。

Q:做任何事情坚持那么久都不容易。您觉得评弹演员从业过程中,最辛苦的地方、最难的时候是什么?如何坚持过来的?

A:曲艺是一个漫长的过程,并不能快速收获,它需要时间的沉淀。评弹也并不是一项“热闹”的艺术,表演上,一人时常要分饰多个角色,上一秒还是闺阁小姐,下一秒便是小厮丫鬟;穿着上,男子清一色的长衫,斯文儒雅,女子清一色旗袍,风韵雅致;道具上,仅留惊堂木、手帕、扇子……再无多余。

评弹陪伴我近30年,从最初的工作需求,到现在逐渐成为一生的牵连。

师恩难忘,师傅的用心成就了我!

Q:您早年师从弹词名家徐慧珠,而后又拜著名评弹表演艺术家江文兰先生、王柏荫为师,师傅给了您什么养分?

A:那时天不怕地不怕,唯独就对老师充满了敬畏。师傅的那份严格,让自己更早地踏上了舞台。那时,跟着师傅在乡镇间来回“跑码头”,背着沉重的三弦琵琶,行走在田间地头;白天演出,晚上接着背台词,一部长篇就常常要背到凌晨。这中间少不了苦闷、怨念甚至是后悔,但最终熬下来了。

我印象很深的是,师傅江文兰七八十岁了,还坐2小时车到东山“盯”我演出。他也不骂你,唱得不好,表情不到位,两眼一瞪,我就知道自己错了,得改。

平常心,把舞台交给“后浪”

Q:您曾经应邀请参与演唱、录制张艺谋导演的电影《金陵十三钗》中的插曲《秦淮景》,能否谈谈这一经历?

A:这算不得真正意义上的苏州评弹,只能称作是苏州话演唱的江南小调。评弹有开篇、短篇、中篇、长篇之分,若是长篇,则需在书场连演15场。语言的魅力,眼神的琢磨,从评弹演员登台的那一刻起,便已抓住人心。

Q:电视剧《都挺好》,剧中的人物苏大强特别爱听评弹,您先生马志伟在里面“本色出演”,据说,剧组原本找的是您,但您拒绝了,我们都很好奇当时为什么拒绝?

A:我是一个冷静、不爱热闹的人,不爱在公众面前。我觉得影视剧中可以找青年评弹演员,一个是适合,也让“后浪们”崭露头角。

Q:您和马志伟先生,是评弹“伉俪”,两人如何一见钟情、走到一起?这么多年来怎样风雨同舟、夫唱妇随?

A:我们是在评弹团认识的,两个人一起搭档,刚开始彼此看见会羞涩脸红,也不知道怎么回事,可能就是缘分吧。搭档久了,经过磨合,两人挺合得来。

给评弹一个窗口,传播苏州声音

Q: 2009年,您在山塘街开设了一家茶楼,并邀请弹词演员驻唱,初衷是什么?

A:我希望永远与弹词的丝弦音韵相伴,茶楼是一个窗口,希望到苏州来的世界各地游客能聆听最美的苏州声音,弘扬传统文化。

Q:有媒体赞誉您,“张建珍就是用琵琶和弦子弹出来的关于苏州声音的名片”,您怎么看待这样的评价?

A:这是媒体对我的抬爱,我只是一个普通的评弹演员。作为苏州的城市名片,评弹的身价越来越高了,评弹演员自然也要承担起继承传播传统文化的重任。接下来,做一些创新尝试,让传统文化继承创新,让观众有热情。

(来源:看苏州)