近日,北宋书法名家蔡襄帖石在扬州现身。帖石所刻内容是蔡襄写给扬州当时制笔名匠吴政的,碑面字体完整,字口清晰,原石两侧略有风化,刻石上立面有“太丞”二字。帖石由扬州知名收藏家王伯堂先生三代人所藏,历时三十多年,王先生查询资料,请教专家,终于揭开这块近有千年历史帖石的秘密。

千年石碑记述蔡襄看笔购笔的过程

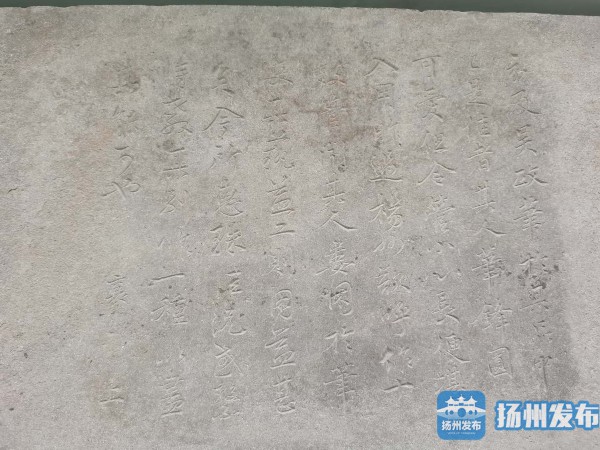

今天(8月22日),在王先生的家里,记者看到这块有着近千年历史的石碑,其宽47.8厘米,高31.6厘米,厚6.3厘米,“这石碑是赭石。”王先生说,扬州博物馆藏有一块唐朝的赭石墓志铭,为《李公夫人汤氏权厝记文》。“从唐朝到宋朝,扬州许多石碑都用这种质地的石头。”

“示及吴政笔,于其品中,已是佳者。其人笔锋圆,可爱,但令管小心长,便堪入用。昨过扬州,欲呼作十数管,闻其人屡困于笔,使其艺益工则困益甚矣。今所惠殊佳况,或系时教其别作一种,以尽其能,可也。襄上。”

这是石碑上的内容,数十年来,王先生曾请教数位专家来识文断句,最后由南京书法家陈克年先生断句识读抄清。

王先生说,碑上文字记述了一段去看笔购笔的过程。大意是,工匠吴政向前来的蔡襄出示自己制作的毛笔,在其制品中,属上乘的佳品。当吴政演示毛笔时,蔡襄赞其笔锋圆润,可爱。这种笔笔管小,笔心长,是好使用的。“蔡襄记述:‘昨天’经过扬州,想要吴政作十数管毛笔,听说吴政潜心研究制笔,屡屡困扰于笔,使得他的笔的工艺日益精良,越是想好越是有困扰。‘今天’他所惠及的许多好的现况,或许是想为我特制一种,以尽其能,这样才好。”

碑文为蔡襄手写文字原貌,具有文献价值

为了证实碑文的字为蔡襄所书,王先生几乎查阅了蔡襄所有的书法资料,并且向故宫博物院古代书法研究员金运昌请教,最终证实碑文为蔡襄笔迹。“之前我们都说是‘刻帖碑’,金先生更正为‘帖石’。”

南京金石研究者叶伯瑜先生表示,这块帖石,保存了当时书法名家蔡襄手写文字的原貌,具有文献意义。刻帖又分单刻帖和汇帖。只刻一种法书的称为单刻帖;将各种法书汇集在一起摹刻成套的称汇帖。刻帖最早的年代,据文献记载是在隋、唐时期,而大规模的刻帖是在北宋淳化三年(992年),那是宋太宗命王著等把历代帝王、历代名臣及古人法书,汇集摹刻成《淳化阁帖》,共十卷。

他介绍,宋时刻帖蔚然成风,仅帝王刻帖就有多起,哲宗元祐五年起刻的《淳化续帖》,徽宗大观三年起刻的《大观帖》,南宋高宗绍兴年间重刻淳化旧帖的《国学监本》,孝宗淳熙年间刻的《淳熙秘阁续帖》。除帝王好此外,士大夫更群起效法,或翻成本,或辑新编,全国各地,刻帖成风。自《淳化阁帖》流行后,学习书法俱从帖出,帖学由此而兴矣。

文征明父子刻的《停云馆帖》,董其昌刻的《戏鸿堂帖》,王肯堂刻的《郁冈斋帖》,陈眉公刻的《晚香堂帖》、《来仪堂帖》等,但未见有明代帝王刻帖的记载。明人刻帖体制沿袭宋人,范围较前有扩大,除刻古人墨迹外,近人、时人墨宝也上石,以示风雅时尚。

比如王羲之、王献之的书法作品,“唐摹墨迹本”数量是有限的。更多二王的法帖,还是保留在《淳化阁帖》和《大观帖》等刻帖当中。如果没有刻帖,那对于二王书法,我们今人除了看看那几幅唐摹本、《兰亭序》和《集王圣教序》外,就无依照了。

叶先生表示,随着时间推移,当初用于上石的墨迹本,后来消失了。这时候,刻帖保留的法帖字样,就成了后人学习、研究的重要参考资料。因此,帖石是中华传统文化遗产,具有极其珍贵的文献价值和艺术价值。

侧面反映宋朝扬州制笔业昌盛,吴氏父子技艺精湛

蔡襄的这块帖石中,提到的“吴政笔”和“扬州”,寥寥数语可以看出吴政是一位技艺卓越的制笔工匠。“其应该是当时的制笔名匠。”王先生在《苏东坡题跋全文》的《书吴说笔》中找到了佐证。

“笔若适士大夫意则工书人不能用,若便于工书者,则虽士大夫亦罕售矣,屠龙不如履,岂独笔哉,君谟所谓:艺益工而人益困,非虚言也,吴政已亡,其子说颇得家法。”

王先生表示,苏东坡提到的“君谟所谓:艺益工而人益困”,说的是蔡襄(字君谟)在那块帖石中“使其艺益工则困益甚矣”。其意为“技术越精湛人越困惑”。特别提到吴政已死,他的儿子吴说得到了其制笔的真传。

由此推测,宋朝时,扬州制笔业昌盛。“尤其是吴政、吴说父子的制笔技艺精湛。”王先生说。

南京学者胡剑明表示,吴政父子,作为北宋扬州的笔工,后来湮没于历史长河中,令人叹息。长期以来,笔工资料缺乏,或者仅仅散见于各类文献之中,对于笔工的研究,文化史界尚缺乏关注。“这块北宋书家蔡襄书帖石的发现,也为此项研究提供了实物资料,它的文化价值有待相应的探索。”

链接

蔡襄(1012年3月7日-1067年9月27日),字君谟。北宋兴化军仙游县唐安乡依仁(安)里赤湖蕉溪(今福建省仙游县)人。北宋名臣,书法家、文学家、茶学家。其官至端明殿学士,知杭州,谥忠惠。工正、行、草、隶书,又能飞白书,尝以散笔作草书,称为“散草”或“飞草”。世人评蔡襄行书第一,小楷第二,草书第三。与苏轼、黄庭坚、米芾,共称“宋四家”。