乔兰蓉,苏州桃花坞木版年画技艺的传承人。她给自己起了个艺名——“乔麦”,一如秋天的麦穗,充实而饱满。

用她自己的话说:“我是个画画的,画画的都有这么点任性,要起一个可以落在画上的名字。”画稿、刻板、印刷——每天,乔麦和她的伙伴们,无数次重复着年画制作三步骤,只为了让这门已流传四百多年的古老手艺,不至于失传,甚至期盼着它能焕发新生。

结缘:我选择年画,它恰好也选中我

苏州桃花坞年画早就与天津杨柳青年画齐名,一南一北各擅胜场。也许是因为桃花坞是苏州才子的聚集地。桃花坞年画,将文人画的风情雅致融入了年画这一老百姓喜闻乐见的民俗形式。 清乾隆时期,桃花坞年画发展至巅峰,年产量高达百万张。桃花坞年画不仅行销全国,还出口到日本,影响了日本浮世绘的发展。

“我最初接触桃花坞木版年画这门艺术时,是它的低潮期。”那时的乔麦是苏州工艺美院的学生。学校里举办了一场桃花坞木版年画展览,“真是看一眼就喜欢上它了”。

2001年,苏州工艺美院开了个桃花坞木版年画研修班,挑选校内品学兼优的学生学习桃花坞木版年画。学校的想法是,希望培养一批画、刻、印全能的年轻人才,让这门古老的技艺摆脱乏人传承的窘境。

“我2003年进入研修班学习。第二年毕业后,在苏州桃花坞木刻年画社工作了大约一年半,后来调入苏州桃花坞木刻年画博物馆工作至今。”乔麦说,“幸运的是我选择了年画,它恰好也选择了我。”

桃花坞年画更多的是靠细腻的线条,淡雅的色彩和丰富的寓意取胜,而这些让从小就生长在江南,温文尔雅的乔麦特别有感觉。师承桃花坞年画国家级代表性传承人房志达、王祖德,以及中央美院卢平三位师父后,乔麦更是一门心思钻研年画。

“我记得刚毕业时,每个月拿364元的工资,交500元的房租,这是骨感的现实。但是只要拿起画笔,手握拳刀,我就开始构建自己的世界。”乔麦说,“从最初入门到后来学习、创作,在这十来年的时间里,我没有一天离开过它。不是在创作,就是在刻印。如果做自己喜欢的事情就是‘醉酒’的话,那我愿长醉不醒。”

传承:我是手艺人,更是“守艺人”

“年画究竟是什么?一团和气、和合二仙、麻姑献寿表达的是啥意思?”

“我觉得年画是一种很具实用性的艺术品,体现着中国人的传统,也渗透进了中国人生活的方方面面。”乔麦说,她出生的年代,桃花坞年画已不复当年的鼎盛,但它还是以独特的魅力,顽强地生存了下来。只是它的功能被重新定位了,不再是百姓生活的必需用品,而是成为一种透着浓郁生活气息的艺术品。 ”

“你会发现,年画不大会表现生活中的阴暗面,或者说不好的情绪,它表达的都是美好的生活,永远是现实中的美好,或者理想中的美好。哪怕你的生活糟糕透顶,过年你贴幅年画,表示的也是最美好的祝福,期待当下、祈愿未来。这种需要,不管什么时候都是存在的。”

在过去的苏州,年画并不只是过年才贴的。中国人讲究面子,而门则是一家的脸面,因此马虎不得。从正月十五到端午,从中秋到春节,逢年过节,门画、中堂、条屏都要更换一新。表达祈福迎祥,用以驱凶避邪;说时事风俗、讲戏曲故事……在那个年代,年画就是美好生活的一部分; 一幅幅年画串起来,就是世间百态。

作为桃花坞木版年画的传承人,乔麦更喜欢别人叫她“年画手艺人”,更准确点叫“守艺人”。“一个时代需要有一个时代的东西!但不论年代如何变,你始终不能偷懒。”乔麦至今还记得,她的印画老师房志达对她的教诲。

传统的苏州木版年画分为画、刻、印三步,每个步骤都由专人掌握,譬如房师傅就是主攻“印”这一门。但现在因从业者少,所以年轻的年画人都要集三艺为一体,要求可谓严苛。“任一环节掌握不好,其他的努力都白搭了。”

桃花坞木刻年画的工序复杂,对身材娇小的乔麦来说,刻版的过程尤其辛苦。但她说只要拳刀一握,她就进入了画里的世界,外界的喧扰跟自己没半点关系了。正所谓一口气、一把刀,气不断、刀不停。

木版年画与其他的绘画形式不一样,在创作出画作,完成刻版,并进入印刷阶段后,可以印制多张作品,分享给更多的人。“粗看,每一幅都一样,但从细微之处上来讲,每一幅又都有微小的区别。”乔麦介绍,“这是因为,在刻版、印制的过程中,每次用力的不同,空气湿度的不同,以及印刷材质的不同,甚至创作者当时的情绪,都会导致最终作品的微妙差异。”

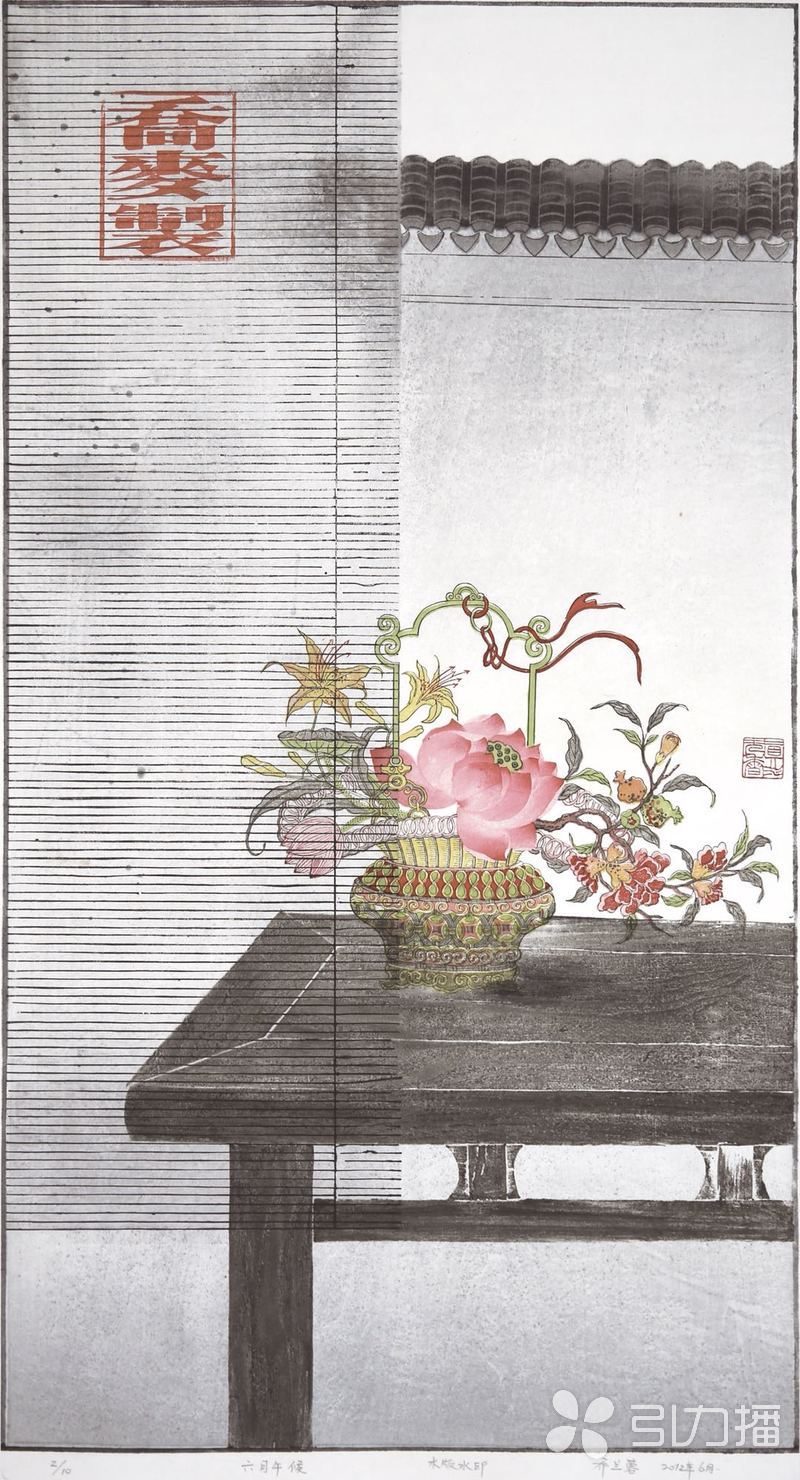

套色工艺是桃花坞年画有别于其他年画的独特工艺。从刻板上印刷出来的年画是单一的黑色,“就好比素颜的美女,而填套就好比给素颜美女上妆的过程。”“每一幅成品年画都是色彩缤纷的,而一块套板只能给年画上一种颜色。所以,每印一幅年画,都要准备好几块套板。一般简单的年画要6块套板,而最复杂的则需要26块套板。”

创新:让年轻的你也喜欢年画

桃花坞木版年画已成为国家级非物质文化遗产。这在乔麦看来,并不是一件“可观的事”。因为,只有越来越少的东西,才会被归入此类,这意味着桃花坞年画的生存状态堪忧。其中一个重要原因是,它受到来自于现代印刷技术的巨大冲击。

但她始终认为,机器无法取代艺人手掌的温度,也无法取代艺人雕刻、绘画时,一刀一笔倾注的情感与灵感。因此,她在顽强地坚守。

坚守的同时,乔麦也在不断地创新。“花开富贵、一团和气经典作品要做,但不能老是被人误解年画就这些东西,还需要尝试桃花坞年画的载体跨界创新。”

乔麦说,传统的桃花坞木版年画是一种平面艺术,现在需要把它立体化;传统桃花坞木版年画的介质是宣纸,现在将其扩大到金属、陶瓷、纺织品;传统的桃花坞木版年画是一种节庆消费品,现在要把它延伸到日常生活的各个方面,回归它“大众消费品”的本质……

如今,以她名字命名的“乔麦工作室”,做出了包含年画元素的丝巾、靠垫、伞、手包、肥皂等日常用品,并且与百雀羚、肯德基、诚品生活、无印良品等商家合作,开发、销售年画创新作品和文创产品、举办非遗文创活动。

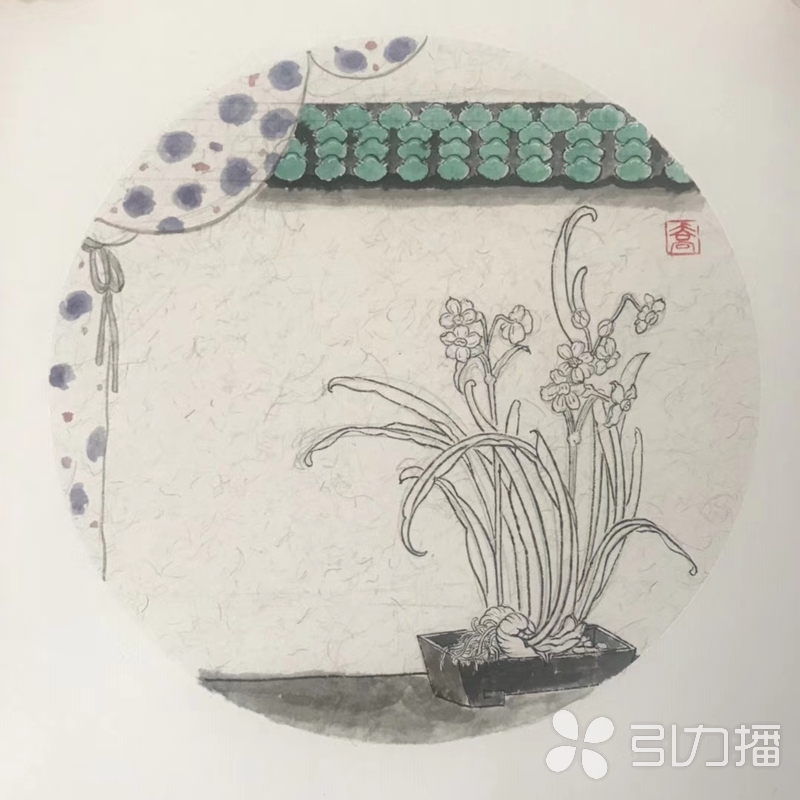

同时,她也在尝试题材创新,以一个新苏州人的视角,创作了《江南》系列木版年画;她的代表作品《午候》系列,正是将传统的瓶花放到简化后的古典园林一隅,以极其安静的状态来引发人们的遐思。

“不应过节才贴年画,而是365天每一天都需要年画,需要年画的能量,触动人的内心深处。”正是靠着这一思路,乔麦除了埋头创作,还积极参与“年画重回春节”“传统重回人们的生活”策划活动,在桃花坞年画博物馆开办年画习训班,让年画获得年轻一代的青睐。

这期间,不少新生代传承人开始接过桃花坞木版年画的接力棒,展现着他们的创作活力。

一件《唯我国风》的动漫年画作品,取意于游戏《天涯明月刀》,风格完全不同以往的桃花坞木版年画,作品很有动漫大片的时尚范儿;一个颇为火爆的《年画师大作战》酒吧桌游,玩家通过抢拍、收集各种工具,制作出数量尽可能多、色彩种类尽可能丰富的套色年画。游戏的创作背景,正来自苏州非物质文化遗产桃花坞年画。

“传统内核,时尚外壳。唤醒过去,激活今天”。作为一个年画艺人,乔麦希望尽己所能,把桃花坞年画留住,留住一年又一年的福分,留住祖祖辈辈的故事。