日前,扬州藏友朱志勇偶然收获了一对老式挂灯,通过观察,他认为这盏灯的风格样式与何园极为相似。为了求证这对挂灯是否为何园旧物,他又辗转联系上了一位已近90高龄的何家后人,对方的回答让朱志勇欣喜不已,因为这位何家后人忆起,自己小时候曾在何园内见过这种样式的挂灯,并且特意指出,由于这种挂灯所饰彩色玻璃十分艳丽,所以一般会在节庆时挂出来以营造气氛。

藏家“云”收藏

辗转购得一对老式挂灯

“这两盏灯其实是春节期间就看到的,但是我第一次看到它们的时候,它们已经被别的藏家买走了。”朱志勇回忆起与这两盏灯的特殊缘分,仍觉得有趣。

这两盏灯最先出现在扬州本地的一个收藏群内。当时根据卖家的描述,这两盏挂灯是在扬州乡下收得的,是两盏“中式宫灯”,因为造型别致,所以很快就受到藏家们的青睐,将其购走。当时,朱志勇看到消息的时间已经较晚,心里虽然也很喜欢,但是“名花有主”,他想着,“实在没有缘分那也求不来。”便也作罢。

由于当时正处于疫情防控期间,购灯的藏家无法到现场取货,加上其对“中式宫灯”的说法一直存疑,便心生犹疑,尤其是当他在淘宝网上看到了一个与之类似形制的工艺灯,便更加肯定了自己的想法。购灯的藏家认为,这两盏灯一定是卖家臆造的,并非老物件,而是现代工艺品,便向卖家退货了。

之后,等到这两盏灯再次出现在卖家的圈中时,朱志勇再也没有犹豫,立即将其买下,“其实第一眼看到这两盏灯的时候,感觉风格和何园的风格很像,我认为有可能是何园以前的灯。”

造型别致

6块彩玻尤为明艳动人

在朱志勇家中,记者见到了这一对挂灯,虽然之前已经从照片上看过,但是见到实物时,仍是吃了一惊。因为这两盏挂灯尺寸巨大,通过现场测量,挂灯高度约在90cm左右,直径约30cm,比如今家用的灯具都大了不少。

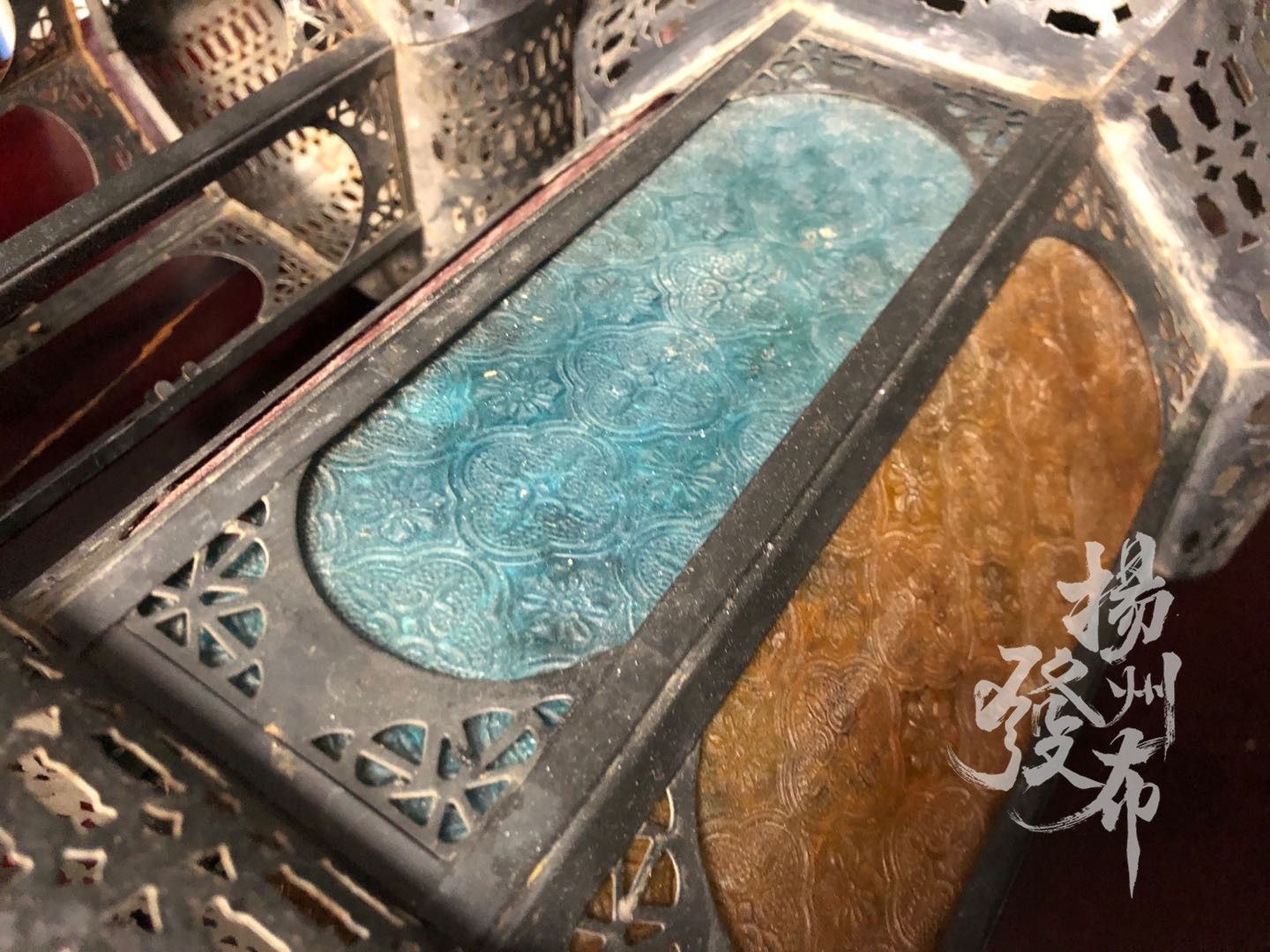

两盏挂灯保存情况比较良好,轮廓仍鲜明,造型十分独特,并非传统中式挂灯的样式。灯身为铜制,采用镂空装饰,从顶端到底端大致可分为6个部分,最顶端为一圆环(其中一只圆环缺失),接着是锥形的顶,类八边形的边框,配上内径稍小些的八边形灯壁,用彩色玻璃装饰,再往下看,类八边形边框,再加一个锥形的底部,上下对称。彩色玻璃装饰的灯壁处有一处“小门”,是两块玻璃之间用搭扣相连,可以打开也可以合上,做工十分精致。

尤为特别的就是灯壁采用了彩色玻璃装饰,每块彩色玻璃长约26cm。朱志勇介绍,当时他拿到这两盏灯的时候,其中一盏灯上的彩色玻璃装饰已经完全缺失,另一盏灯上也仅存了三片彩色玻璃,但是幸运的是,还有三块彩色玻璃掉落下来,并未遗失,“拿回来之后,我就想尽量把其中一盏灯复原起来,于是将掉落的三片彩色玻璃全部粘贴到了这一盏灯上面,现在它就有六块彩色玻璃了,接近完整。”

综合财力、审美等因素

认为疑是何园旧物

为何认为这两盏灯是何园旧物?朱志勇有自己的理解,“首先看这个样式和做工,这一定是个老物件。”在灯的某些部件处,有明显的焊接工艺,其他藏友认为,焊接工艺不应该在何园当时的时期出现,但是我们现在看到的何园内读书楼上的栏杆,就是采用了焊接的工艺。而且,这两盏灯上部件之间的焊接,都是小片部件的焊接,“如果是现代工艺,使用大片的焊接岂不是更加方便吗?”此外,灯的造型也显然并非中式宫灯的造型,拥有浓郁的异域风情,而中西合璧的装修风格在何园尤为突出。

“另外我们可以看一下这个尺寸,这一定不是普通人家可以使用的,这种尺寸,对于房屋的挑高具有很高的要求,一定是大房子中使用的。”更加让朱志勇肯定自己推测的,就是灯壁的彩色玻璃,“早年我也收藏有几块晚清民国时期的彩色玻璃,材质、花纹和灯上的极为相似。”2015年,朱志勇无意间得到了几块彩色玻璃,其花纹与何园蝴蝶厅现存的几块彩色玻璃极为相似,推测为同一时期的同款玻璃。当时,有着“一两玻璃一两金”的说法,有这个财力能够消费得起彩色玻璃制品的,也应该是大户人家。所以当时当他看到挂灯上花纹相似的彩色玻璃时,第一反应就联想到了何园。

为了找到更多的佐证,朱志勇在灯的造型上面下功夫。灯的造型实在别致,在扬州地区几乎没有见过这种造型的灯,朱志勇灵机一动,在网上购买了一个形状与其极为相似的现代工艺灯。在他家中,也向记者展示了这盏工艺灯,灯身造型确实几乎与两盏老式挂灯完全一致,但是无论是从做工、尺寸以及装饰的彩色玻璃的质感来看,都相差甚远。不过,在现代工艺灯的详情页面,卖家标注有“摩洛哥”风格挂灯,于是,朱志勇开始搜索与“摩洛哥”有关的消息,竟也有意外收获!

原来,资料显示,摩洛哥在15世纪末至20世纪初先后遭到法国、西班牙等殖民者入侵,可以说,这个国家受到法国影响十分巨大,甚至在1912年沦为法国的保护国,而何园的主人何芷舠在清政府驻法国公使馆担任过职务。何芷舠在驻法国公使馆担任职务的那段时间,是不是会喜爱上这种摩洛哥风情的物品呢?综合财力、审美等因素,在朱志勇看来这种可能性极高。

何家后人回忆

曾在熙春堂见过该造型挂灯

为了印证自己的猜想,朱志勇联系上了曾在何园工作过40多年的扬州民间收藏家张玉顺,张玉顺看到这两盏灯时,连呼“震撼”,并且与朱志勇想法基本一致,“我自己也收藏了一百多盏灯,但是这两盏灯确实是很特别,并且和何园的风格极为相似”。

张玉顺联系了多位何家后人,试图从他们的印象中找到关于这两盏灯的蛛丝马迹。功夫不负有心人,如今已经近90岁的一位何家后人一眼便认出来,自己小时候曾在熙春堂,也就是现在的清楠木大厅见过这种造型的挂灯,并且指出,平时都是挂的白色玻璃装饰的灯,只有到了节庆的时候,才挂这种彩色玻璃的灯,用于渲染气氛。

张玉顺介绍,在何园熙春堂的房梁上,至今仍保存着130年前的铜钩原件。今天记者前往熙春堂现场查看,这间楠木大厅的木质结构是典型的中式风格,但是其内饰、装修,则几乎都使用了欧式的风格。在熙春堂正厅的两侧,确实挂有六盏中式的仿古灯,这六盏仿古灯的大小与朱志勇收藏的这两盏挂灯差不多。

如今,两盏灯内的灯托均已缺失,正当朱志勇和张玉顺对灯的使用情况百思不得其解的时候,这位何家后人又带来了惊喜,“这个灯是放蜡烛的,还不是普通的蜡烛,而是洋蜡烛。”何家后人所说的洋蜡烛,就是直径较粗的白色柱状蜡烛,将其放到灯托上。“放蜡烛的时候,要从旁边那个小门把蜡烛放进去……”听闻这一句,朱志勇已经惊喜到不能自已,因为灯壁有“小门”的细节还尚未对这位后人说明,但他竟能如此清楚地记得这些细节。不过,何家后人也十分严谨地表示,自己虽然记忆中曾在熙春堂见过这种造型的挂灯,但是不是这两盏,自己实在无法确定。

之后朱志勇按照何家后人的描述,将一只白色柱状蜡烛点着之后摆放在灯内,在彩色玻璃的映射下,果然别有一番风味,充满节日的气氛。

如今,朱志勇打算将自己此前收藏的彩色玻璃裁切后粘贴到灯壁上,尽量将其复原成完整的样子。

(来源:扬州发布 编辑:陈茜)