梨花风起正清明。清明节,饱含着中国人慎终追远、礼敬祖先的绵长人文精神。“祭如在”,在这个日子里,我们每个人每个家庭,都会以庄敬的态度缅怀先人,复活中华民族“日用而不觉”的古老文化基因。今年的清明节,和往年稍有不同的是,由于受疫情的影响,有些地方不能像往年那样亲友相聚踏青扫墓,但在内心深处,先人的养育之恩会永远铭刻心间,不管用什么方式,同样都可以简朴庄严地表达对先辈的怀念。

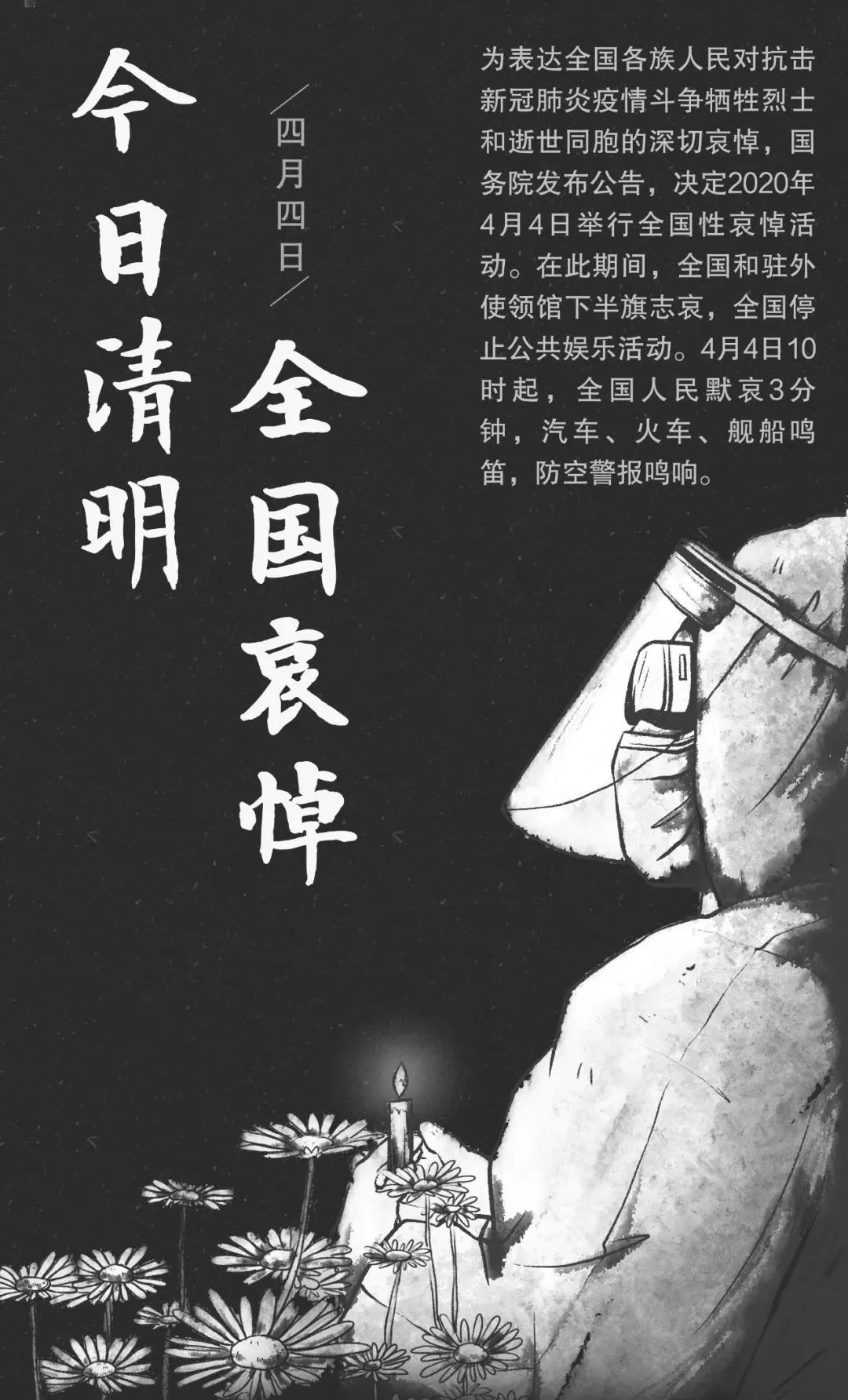

每年的这一天,人们都会走进烈士陵园,为烈士们拂去墓碑上的尘土,表达后人对先烈的崇仰之情。因为今天的国泰民安,是几代人接续奋斗换来的,每一个为之付出的先辈,都值得我们深情缅怀,这种超越血缘亲情缅怀,就是一种家国情怀。我们缅怀倒在枪林弹雨中的先烈,也缅怀着和平年代里守护我们生命财产安全、为我们创造美好生活的当代英雄。在这次抗击新冠肺炎疫情的人民战争、总体战、阻击战中,为挽救更多的感染者,为更好防控疫情蔓延,有的医护人员和一些地方的疫情防控人员献出了自己宝贵的生命,没有他们的巨大付出,病毒就会威胁我们更多人的生命;就在几天前,四川省凉山州西昌市突发森林火灾,18名扑火队员和1名向导,为保护人民的生命财产安全牺牲在扑火现场,他们的逝去,又为这个清明节增添了一份沉重……日前,湖北省人民政府已经评定14名牺牲在新冠肺炎疫情防控一线人员为首批烈士,让我们向当代英雄表达至高敬意。

“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行。”这句流行语告诉我们,你看不见黑暗,是因为有人用血肉之躯,把黑暗挡在身后,更有人在用毕生心血,为你创造着光明。今年的清明祭,我们特别缅怀和致敬在过去一年里离我们而去的杰出教育人卢永根、李吉林、段正澄、卫兴华、宁津生、徐中玉、丁石孙、何家庆、张涌涛、高至凡,这些报时代以歌的师者,就是为我们创造光明的人。他们虽然走过了各自不同的人生道路,取得了各自不同的了不起的成就,他们共同的选择,就是都紧跟时代、肩负使命、锐意进取,把自己的人生命运同国家和民族的命运紧紧联系在一起,以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感,主动担当,积极作为,刻苦钻研,为全面建成小康社会、建设世界科技教育强国努力奋斗。他们堪称新时代师者的楷模,值得我们永远缅怀。

“天地英雄气,千秋尚凛然。”习近平总书记说:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”回望过去,那些为中华民族独立和解放而牺牲的人们,那些为中华民族摆脱外来殖民统治和侵略而英勇斗争的人们,那些为中华民族掌握自己命运、开创国家发展新路的人们,那些在和平年代为共和国的建设付出巨大牺牲的人们,他们那种堪称家国精魂和民族坐标的“英雄气”,是中华民族永远的荣光。

追慕英烈们的“天地英雄气”,是为了更好凝聚力量,接续奋斗。今天,培养担当民族复兴大任的时代新人,就要引领青年学生自觉追慕先辈和同时代的英烈那种迎难而上、挺身而出、自觉担当的“天地英雄气”,让人生在实现中国梦的奋进追逐中展现出勇敢奔跑的英姿,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

今天,这个特殊的清明节如何度过?让我们和孩子一起从历史中、习俗中、文化中找寻中华民族独特的情感和精神力量。

清明·由来

清明演变成纪念祖先的节日与寒食节有关。寒食节前后绵延两千余年,曾被称为民间第一大祭日。

春秋时期,晋国公子重耳为躲避祸乱而流亡他国长达十九年,大臣介子推始终追随左右、不离不弃,甚至“割股啖君”。

重耳励精图治,成为一代名君”晋文公“。但介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山相见而下令放火烧山,介子推坚决不出山、最终被火焚而死。

晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思,这就是“寒食节”的由来。

后来,清明节还吸收了另外一个较早出现的节日——上巳节的内容。上巳节古时在农历三月初三日举行,主要风俗是踏青、祓禊(临河洗浴,以祈福消灾)。

约从唐代开始,人们由于清明上坟都要到郊外去,在哀悼祖先之余,顺便在明媚的春光里骋足青青原野。因此,清明节也被人们称作踏青节。宋元时期,清明逐步形成一个以祭祖扫墓为中心,将寒食风俗与上巳踏青等活动相融合的传统节日。

今天,清明除了是我国重要的传统民俗节日,也是国家的法定假日。

清明·习俗

扫墓祭祖

清明扫墓是对祖先的“思时之敬”,这一习俗从唐朝开始盛行,相传至今。人们铲除杂草,放上供品,于坟前上香祷祝或简单地献上一束鲜花,寄托对先人的怀念。

今年,由于新冠肺炎疫情,各地为规避感染风险,纷纷暂停公祭、江祭、骨灰撒散等群体性公祭活动,鲜花祭扫、“云祭祀”、居家追思等开启了文明祭祀新风尚。

插柳

清明节是杨柳发芽抽绿的时间,民间有折柳、戴柳、插柳的习俗,人们踏青时顺手折下几枝柳条编成帽子、插在门楣、屋檐。古人折柳寄托哀思,人们也相信插柳可以辟邪。

植树

古有农谚:“植树造林,莫过春明”。清明时节,春雨纷纷,正是树苗生长发芽的好时机,因此,人们就有了清明植树的习惯,更有纪念农事祖师神农氏教民稼穑而“戴柳插柳”的民间雅俗。

禁火

这个习俗来源于寒食节,寒食节古代也叫禁烟节,家家禁止生火,都吃冷食。苏轼的《望江南·超然台作》中的“且将新火试新茶”说的就是寒食之后诗人煮茶的行为。

此外,蹴鞠、踏青、打马球都是清明的传统习俗。

清明·诗词

清明节时,文人们或思乡念亲,或借景生情、感慨尤多、灵感顿生、诗兴大发、咏者甚多。今天,让我们一起在诗词中找寻清明。

《清明》

唐·杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

《清明即事》

唐·孟浩然

帝里重清明,人心自愁思。

车声上路合,柳色东城翠。

花落草齐生,莺飞蝶双戏。

空堂坐相忆,酌茗聊代醉。

《苏堤清明即事》

宋·吴惟信

梨花风起正清明,游子寻春半出城。

日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

《清明后登城眺望》

唐·刘长卿

风景清明后,云山睥睨前。

百花如旧日,万井出新烟。

草色无空地,江流合远天。

长安在何处,遥指夕阳边。

《郊行即事》

宋·程颢

芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

《临安春雨初霁》

宋·陆游

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

清明·文学

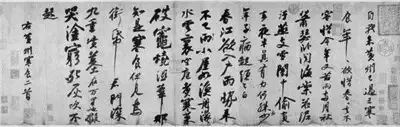

一幅帖:苏轼的《黄州寒食帖》

公元1079年,“唐宋八大家”之一的苏轼被贬官黄州,困居三年。寒食清明之际,天连阴雨,心中充满悒郁、绝望、悲愤、寂寞,提笔写下两首诗并写成一幅长卷。因诗写的是寒食时节,后人称其为《黄州寒食帖》。

清明寒食的特殊日子,唤起诗人心中强烈的情感波动。《黄州寒食帖》写法极为特殊,笔画粗壮丰满,字体真行相间,全帖字形各具形态,或大或小,极其随意,似乎毫不用心机,但这正是中国书法的最高意境。诗人的心境也借助笔墨宣泄而出,悲情四溢、起伏跌宕、洋洋洒洒、一气呵成。

饱含了苏轼真实情感的《黄州寒食帖》在我国书法史上影响很大,被称为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》之后的“天下第三行书”。

清明·出行

每逢清明节,我们都要祭祀先人,缅怀祖先,踏青采风,欣赏春意。可2020年的清明节很特殊,比起外出,宅在家中才是最安全的选择。

我们提倡“云祭扫,寄哀思;错峰出行,不扎堆”,而对于坚持外出祭拜的人,有以下提议——

做好防控措施,远离密集人群。

一定要戴好口罩,准备好各种消毒物品,尽量避免乘坐公共交通工具。

减少交流,最好不要外出聚餐,和家人聚会时要保持适当距离。

务必安全用火,杜绝消防隐患。

扫墓时谨记安全用火,不玩火、不乱放火、不燃烧香烛纸宝、不燃放烟花炮竹。

做好基本的防火措施,不乱丢香烛、烟头,不随地弃置垃圾,以免引起森林火灾。

提倡网上祭扫,千里遥寄哀思。

目前,许多公墓已经停止现场祭扫活动,网上祭扫其实是最好的选择。

网上祭扫更加方便,其形式更为多样,而且节约环保,在特殊时期可以杜绝许多安全隐患的发生。

防控病毒,人人有责,我们都要从自身做起,以文明祭祀的方式追思先人,以实际行动支持防控工作。

在疫情影响下,这个遥寄哀思、悼亡怀人的日子,也因此有了一层格外沉重的特殊含义。新冠病毒夺去很多人的生命,让很多家庭痛失父母、爱人、子女。更有一些医务工作者和抗疫工作人员,为此而殉职牺牲。那许许多多的面容和身影,永远定格在了2020年初春。我们为逝者点燃烛光,俯身鞠躬,遥寄一份哀悼和思念。在英雄的城市、英雄的人民、英雄的逆行者背后,是一个个鲜活生动的人,是一段段有着欢笑泪水的故事,他们的悲痛,他们的哀伤,他们的抗争,他们的不屈,都值得我们铭记。

清明既是寄托哀思的日子,也是走向新生的日子。春回大地,生机勃发,我们带着对逝者的思念,迎候生命的生生不息。作为生者的我们,用心过好这得来不易的平常日子,才是对逝者最好的怀念。

(来源:中国教育报 编辑/张闻芝)