日志作者:南京市第一医院护师 张国新

地点:武汉同济医院光谷院区

时间:3月4日

咳喘不停的戴老伯求医治疗了大半个月,不见起色,更要命的是体温还逐渐烧了起来,经过核酸检测,他确诊罹患新冠肺炎,遂紧急送至武汉同济医院光谷院区E1-5病区——援鄂南京二队所接管的病区。 当接到即将收治戴老伯的通知,病区内的医护也纷纷行动起来,就连辛苦了一天刚刚睡下的吴林柯护士长也连夜赶到,呼吸机、监护仪、插管准备箱、负压吸引器……这一切只为做好万全的准备。

关口前移,御敌于外

戴老伯刚到病房的时候状态非常不好,即使给予很高浓度的氧气吸入,还是无法纠正缺氧的症状。基于对感染播散风险加大的顾虑,有些人对机械通气持保守的态度,但我们的值班医生章文豪主治医师结合患者病情,当机立断——插管!得益于对专科技术的熟练掌握,主班护士阚小华老师迅速完成自身的防护升级,有条不紊的完成了气管插管配合及导管固定工作,戴老伯的氧饱和度升至96%了,机械通气有效!但患者频繁呛咳,不耐受气管插管严重影响了机械通气的效果。“要适度镇静!”章医生说。在视线受阻,呼吸不畅的状态下,阚老师扎实的基本功派上了用场,颈外静脉穿刺一针见血,顺利为患者建立了有效的静脉通路!随后章医生相继置入了右锁骨下中心静脉导管、胃管以及尿管。阚老师亦紧随其后落实静脉应用联合镇静镇痛药物治疗、胃肠减压、密切关注患者尿引流量。一番忙而不乱的操作后,患者安静了,病情平稳了,而阚老师却浸在汗湿的衣服里瑟瑟发抖。

俯卧通气,“糖果”建功

时间来到了当日下午,患者的在机械通气高参数支持下,氧饱和度有了改善,但还远远低于预期,重症治疗组讨论后,鉴于此型肺炎会伴间质性病变,俯卧位通气是最有效的治疗方式。这个决定显然给了我们护理工作不小的压力,即便是一般的非传染性疾病的患者尚且是个难度高、耗体力的专科操作,而身处防护服低氧、密闭的空间里,这种操作难度更是翻倍。好在当班责任组长是具备丰富重症护理经验的资深ICU护理专家吕红老师,她将我们在后方医院所实践的“糖果翻身法 ”引入到当前的工作中,一方面保证了患者所留置的各个管路的在位安全,同时也节省了护理人员的体力。饶是如此,整个流程做下来仍是一个不小的工作量。我们队伍当中的的马拉松一哥——赵益槽护士在完成这个工作后而顿感脱力、头痛,而出门靠墙稍作休息后,又迅速回到工作状态

气道管理痰培养

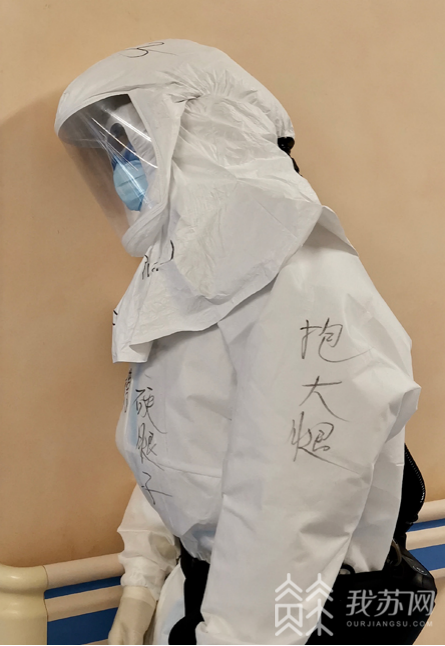

正如预期,俯卧位的通气治疗方式效果显著。但同时也带来一个问题,便是正面皮肤特别是头面部皮肤的长时间压迫,因此我们在进行了约16小时的俯卧位治疗后,由我所在的护理小组再以“糖果翻身法”的方式将患者恢复至仰卧位。新冠病毒已然对患者的肺脏造成损伤,我们不能容忍其他感染再来冲击患者的肺脏,机械通气期间呼吸机相关性肺炎发生风险骤然提高,因此我立即落实例预防呼吸机相关性肺炎的各项集束化护理措施,密切监测呼吸机的各项参数,在严格落实手卫生的基础上协同组员完成患者的口腔护理、为患者清除气道内的痰液、将患者的床头抬高至30°以上、适当降低患者镇静深度等。为了明确患者当前核酸检查结果及有无其他感染的发生,采集患者下呼吸道的分泌物标本是最为推荐的检查方式。但这也将风险提到了最高,区别于鼻咽拭子的采集,这将是继气管插管后再次直面患者开放的气道,但我们毫不退缩,在穿戴好防护头套后,动作娴熟的完成了痰标本的采集。

“老土”方法管容量

一切都在朝向乐观的方向发展,但困扰也无处不在,习惯了如飞机驾驶舱一样的监护单元,一目了然的监护数据可以给我们工作以参考。容量管理就是我们所遇到的第一个问题:机械通气患者适当的负平衡利于肺恢复、镇静治疗并发血压的下降、临界的血压值让我们束手束脚,设备的限制使我们没办法获得想要的有创监测参数。“不是有中心静脉导管吗?你给他测个中心静脉压!”章医生随口一句。“对呀!”我一下顿悟,导管都是现成的,在做好感染预防的前提下,水柱测压法简直就是各种测压法的本源!说干就干,备齐用物、无菌操作下接好各导管、设好零点、竖起标尺,终于第一个有效的中心静脉压出来了,结合血压状况,“输注20g的人血白蛋白!”医生开具医嘱。容量补充完毕,患者血压显著改善。这样的状况终于在两天后有了改观,在得知我们仍然用30年前南京市第一院重症医学科建科之处的土办法进行有创压力监测的现状。后方科室穆心苇主任特地寄出了一套有创监护仪,以便于我们开展有创压力监测。

经鼻肠管送营养

“气管插管限制了经口进食,单纯胃管输注营养又增加了俯卧位期间胃潴留和误吸的风险,给他患者放鼻肠管吧,实施幽门后管饲营养。”袁受涛主任边说边将备齐的用物带到床边。随后,袁主任一边讲解床边徒手放置鼻肠管的动作要领和注意事项,一边用食指感受着导管的应力变化,而导管也像是被施了魔法一样,随着呼吸缓缓推进,过程极其缓慢,这也让我深知,导管留置不易。终于在袁主任确定导管到达指定位置后,我确定无误,便熟练地将导管固定起来,量好刻度,做好标识,根据医嘱协同李安琪护士为患者进行了管饲营养。营养有保障,距离成功更近了一步。

脱机拔管高流量

历时七天的机械通气治疗,终于圆满的画上了句号,谨慎起见,主任协调来阚小华护士协助进行拔除气管插管、停用呼吸机的准备工作,阚老师熟练完成了物品准备,随即彻底吸净气道内和口腔内的分泌物,医生迅速拔除气管导管,阚老师立即将备好的高流量吸氧的鼻塞置入戴老伯的鼻腔,实现两种治疗的无缝隙转接。拔管后,戴老伯能够随着我们的指示做深呼吸的动作和咳痰的动作,大家不觉都松了一口气。

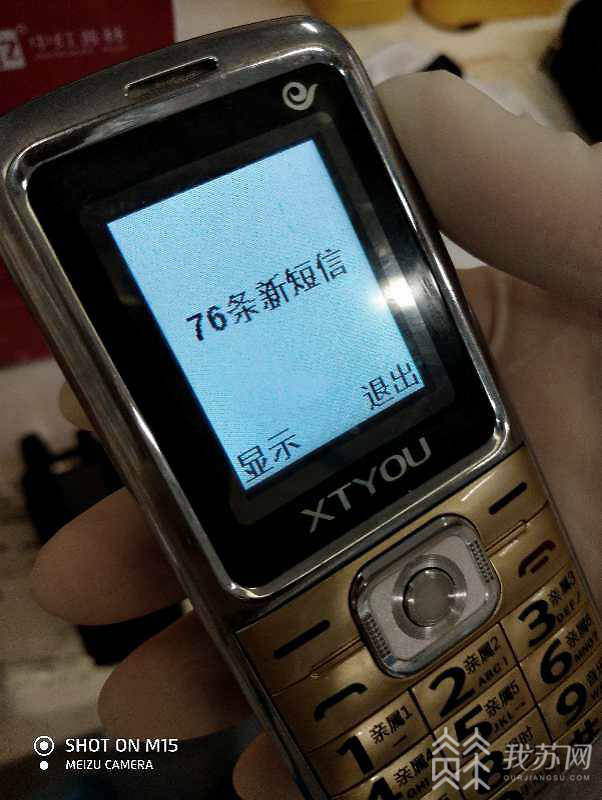

早期运动吃睡香 脱离了机械通气,戴老伯马上打开手机,76条信息映入眼帘,他怀着激动的心情迫不及待的给家里人报了平安,也长出了一口气,满怀感恩的心反复向我们医护人员道谢。责任护士顺势指导他怎样进行在床上的自主活动,戴老伯欣然配合。而随着时间的推移,戴老伯先在的状态一日胜过一日,那日我再次照顾他的时候,已经可以协助他坐于床上,自己进餐了。期待着戴老伯早日康复,与家人欢乐团聚!

讲到这里,这个故事就接近尾声了,而我们战斗在抗疫一线的故事却一直在延续。也许此刻你能猜到我们是谁了吧?没错!我们就是被称为“援鄂南京二队护理组的一把尖刀”的重症护理团队,我们当中有四名江苏省级危重症专科护士和一名南京市级危重症专科护士。每个人都是身经百战又可单兵作战的特种作战力量,为了保证危重患者的护理安全和重症护理工作的连续统一,我们重症护理人挺身而出,根据人力资源配比,深入到每一个组,主动肩负起组内危重患者的特护工作,用自己的行动落实每一项新冠肺炎危重患者的最前沿诊疗护理理念,而这些理念与中华医学会重症医学分会最新发布的《重症新型冠状病毒肺炎管理专家推荐意见》不谋而和。把最难的事情用正确的方法做好,我想这也是重症护理人最大的骄傲吧。

(来源:江苏新闻广播/沈颖 通讯员/马敏星)