乍暖还寒的初春时节,新冠肺炎疫情形势依然严峻。

夜色中的利国村蔡山卡口,防线森严。一束微弱的灯光,照亮了一个个值守的身影。

这里,是厉恩伟生前日夜坚守的阵地,也是他最后倒下的地方。

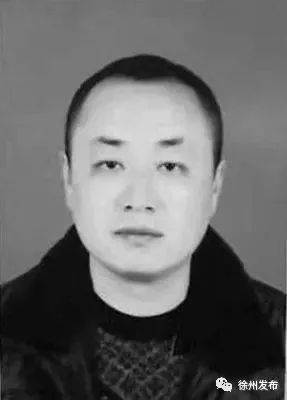

2月6日,在抗疫一线连续奋战12天之后,铜山区利国水利站党支部书记、利国村驻队干部厉恩伟,因过度劳累突发心源性疾病去世,年仅44岁。

常思奋不顾身,而殉国家之急。这位把根深深扎进泥土的基层党员干部,用平凡却闪耀的一生,践行了一名共产党员忠诚担当的无悔誓言。

这一道卡口

是他坚守的阵地

厉恩伟走得太突然。

2月6日下午4:00,蔡山卡口换班时间。和往常一样,厉恩伟没有走:“没事,我再守一会儿”。

下午4:10,妻子打来电话,喊他回家吃个晚饭。他答应了。

下午5:00,同在卡口值守的单超突然发现厉恩伟踉跄了一下,脸色苍白,看上去很痛苦。他急忙过去搀扶。刚走两步,厉恩伟腿一软,已是动弹不得。

卡口所有工作人员都跑了过来,手忙脚乱把他抬进了车里,此时的厉恩伟已开始昏迷。单超一路猛踩油门,不到10分钟就把他送到了利国镇卫生服务中心。

但,还是来不及了。

厉恩伟离开的那天,是他跟妻子结婚22周年纪念日。

灵堂前,上百个花圈肃然排列,写满了村民们的悲痛与不舍。

这是一位再平凡不过的党员,不曾有过惊天动地的壮举。但在党和人民需要的时候,他挺身而出,冲锋在前,以战斗的姿态,坚持到了生命的最后一刻。

作为驻村干部,厉恩伟把疫情防控看得比生命还重要。

▲厉恩伟生前在卡口值班。

利国村设有25个生产队,常住人口近1.3万人,排查难度很大。大年初二早晨7点,他与村组干部兵分多路,争分夺秒走家串户登记疫情防控信息,一直忙到次日凌晨2点多,终于将全村人的信息都梳理了一遍。为了确保居家隔离人员夜间不外出,大年初五那天,厉恩伟曾在他们门外守了一整夜。

疫情肆虐,守住防疫卡口,就是守住全村人的生命安全。利国村的5个卡口,全都是厉恩伟一手布置起来的。尤其是人流量最大的蔡山卡口,每天要排查数百人。生前最后12天,他几乎把所有时间都用来值守蔡山卡口。别人是8小时换一班,而他,每天值守的时间超过14个小时。

得知儿子几乎每日凌晨才回到水利站休息,厉恩伟的父亲心痛不已:“他有十几年高血压病史,哪能这么熬啊!”

是啊,厉恩伟哪里是在抗疫,分明是在拼命啊!

知子莫若父。80多岁的老父亲知道,疫情不退,儿子一定走得不甘心。

于是,这位有着50年党龄的老党员强忍着悲痛,含泪说道:“只要组织需要,恩伟的卡口,我来顶!”

这一脉清水

是他流动的情怀

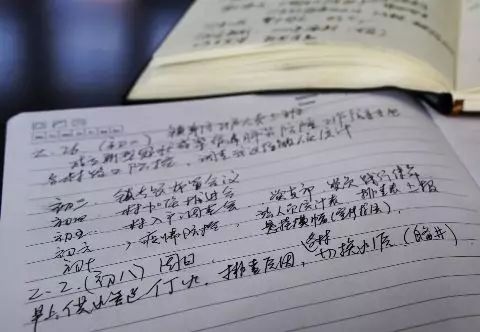

“初八,周日。早上供水管道停水,排查原因,及时切换水源(自备井)。”这是厉恩伟在工作日记上写下的最后一句话。

2月2日,大年初八。

凌晨五点半,厉恩伟被村民电话吵醒。“厉站长,咋回事,没水了啊?”

厉恩伟虽不是站长,但主持水利站工作,所以大家都习惯喊他“厉站长”。

“停水了?”厉恩伟立即联系供水服务公司,但连打四五个电话,始终无人接听。再给周边几个村的村干部打电话,发现全镇都停水了。

整个利国镇有5.8万人啊!厉恩伟心头一紧:“眼下可是年关,再加上疫情严重,村民们都呆在家里,一旦停水,可不得了!”

当务之急,是确保百姓用水。

“李厂长,赶紧切换利国村水源,启用备用井,先让百姓有水用!”

“老梁,快通知其他12个村,做好供电准备,全部启用备用井!”

“小孙,立即通知大家到水利站集合,我们必须马上找到水管爆点!”

……

清晨6:10,6名水利站工作人员集合完毕。与此同时,13个行政村陆续打来电话汇报:备用井全部启用,全镇居民用水无碍。

大家悬着的心,暂时放了下来。6人随即兵分两路查找爆管地点。7:00左右,厉恩伟发现有一道深沟里灌满了水,附近出现大面积路面泥泞。找到了!

但新的难题又出现了——正值年关,他们借不到挖掘机,这深埋地下的管路,只能靠人工一铲子一铲子挖出来。天寒地冻,在泥泞中作业,是对体力的一次考验。

“愣着干啥?赶紧挖呀!”厉恩伟抄起一把铲子,埋头挖了起来。挖到最后,干脆跳进了一人高的坑里,快速用手清理出了管道。两个小时后,漏点终于被堵上了。几个人爬出土坑,才发现他们已全身沾满泥浆,雨鞋里灌满了泥水。

让全镇老百姓都能用上干净的自来水,是厉恩伟一生的“执念”。

在利国水利站工作28年,厉恩伟对全镇的每一条管路、每一道阀门、每一处机房都有着特别的感情,那都是他一管一线、一砖一瓦亲手铺出来、建起来的啊!

▲厉恩伟的日记。

“我就没见过那么执着的人。他平时说话不多,但只要认准一件事,那就是愚公移山也得完成。”现任利国镇环保办主任、时任林头村支部书记的刘学清回忆,2015年初的一天,厉恩伟火急火燎来找他,说村民反映林头村管道严重老化,特意来看看。

现场查看了一遍,厉恩伟皱着眉头说:“饮水质量可关乎村民健康!得赶紧进行安全饮水改造,我去争取项目!”

项目很快报批。按照规定,农村安全饮水改造工程中,每户村民应该交100多元,但有些村民就是不愿意交。眼看项目一天天拖下去,厉恩伟急得不得了。

有一天,他又来找刘学清:“妥了。”刘学清一时没搞明白,厉恩伟笑着说:“我找利国铁矿投资了一部分钱,通过省市优惠政策又能补贴一部分,总共可以省下14万。”

14万元,这就意味着全村1300多户百姓一分钱都不用花,就可以完成项目改造。

半年后,林头村在铜山区第一批完成了农村安全饮水改造工程,家家户户吃上了水质更优良的深井水。

“他就是这么个负责任的人。踏实、认真、有担当。”回忆往事,利国水利站老站长杜长征心情很沉重,“当年我退休时,所有人都认为,只有这个小伙子最适合接棒。交给他的事情,我们绝对放心!”

这一方百姓

是他难舍的牵挂

利国水利站二楼,厉恩伟生前的办公室仍保持着原来的样子。

一杯喝了一大半的茶水,静静放在桌上。一张全镇水利工程图,挂在墙上。一双黑色的雨靴,一个满是毛边的草帽,仍摆在值班室的床边。

记不清有多少次,风雨中,他就是穿着这双雨靴、戴着这顶草帽,一铲子一铲子,一泵一泵,为老百姓疏通一条安全通道;

记不清有多少次,烈日下,他也是穿着这双雨靴、戴着这顶草帽,争分夺秒地清淤、修桥、拓渠,只为赶在汛期来临前完工,让农田不再受灾……

“那天听说厉站长去世,我一夜没能睡。”种粮大户李成礼在接受采访时,眼眶始终是红的。他不断地说着过去的故事,沉浸在回忆中——

“我承包的那块地原来是个涝地,一下雨就淹,第一年就亏损了,我都不想干了。厉站长来找过我好几次,鼓励我不能灰心,还帮我修缮了农田水利设施。等到2016年,我那块玉米地一点都没被淹,收成终于好起来了。”

“还有,我那块地旁边50米有个防洪闸,以前人工控制可慢了,厉站长为了让我不受灾,到处奔走,及时换成了电动闸……”

在利国水利站的院子里,他突然定在那里,良久无言。

“这是他的车,车号986,去我那儿多少趟了,我永远不能忘。”看到那辆熟悉的白色大众车,这个脸庞黝黑的农民有些激动,“他是党培养的好干部,是好领导,他真是用心思对待我们老百姓啊!”

是啊,厉恩伟把心都掏给了老百姓。每年汛期,是村民住房和田地最易受灾的时候,也是厉恩伟最忙的时候。他天天吃住在水利站,日夜巡查河道、处理险情,像陀螺一样转个不停。

“厉书记,积水太深了,危险!”2018年8月,一场暴雨让利家路东大沟河道水位大涨。次日上午,水利站工作人员孙浩跟着厉恩伟赶到现场,眼前的景象让他至今心有余悸——上游冲下的山洪快速奔涌,携带了大量泥沙枯枝,河道淤堵严重;更要命的是,一侧防洪墙墙体开裂,岸上住户的房子极有可能塌陷。

“赶紧清淤!河道一旦堵了,两边农田都得被淹!”厉恩伟找到一条小船,带头跳上了船,拿着叉子开始打捞枯枝杂草。

山洪冲击,船体颠簸得厉害,孙浩也费劲爬上了船。几个人从上午十点一直干到下午三点多,终于理清河道,并用铁管子加固了开裂的防洪墙。

“累不?”厉恩伟问孙浩。

“有点。”

“累就对了。苦活累活,就该咱们党员带头干。”厉恩伟拍拍他的肩膀,转身奔向另一处受灾点。

不知疲倦的厉恩伟,仿佛在体内装了一台永动机,日夜奔走在为民服务的路上。

但这一次,他真的累了。

那双陪伴他走过无数泥泞的雨靴,静静地躺在墙角,再不会有人穿上它,跳进一人高的深坑中抢修管线;

那顶他常年戴在头上的草帽,无声地挂在墙上,再不会有人戴上它,蹲在种粮大户的农田旁,问上一句“今年收成还好吧”。

厉恩伟走了。但这里的一桥一路、一渠一洞、一井一泵,将会永远记录下他为这片土地和这方百姓所付出的心血。

生于斯,长于斯,奉献于斯,亦长眠于斯。平民英雄厉恩伟,用28年基层奋斗的燃情岁月,践行了一名共产党员的忠诚与担当。

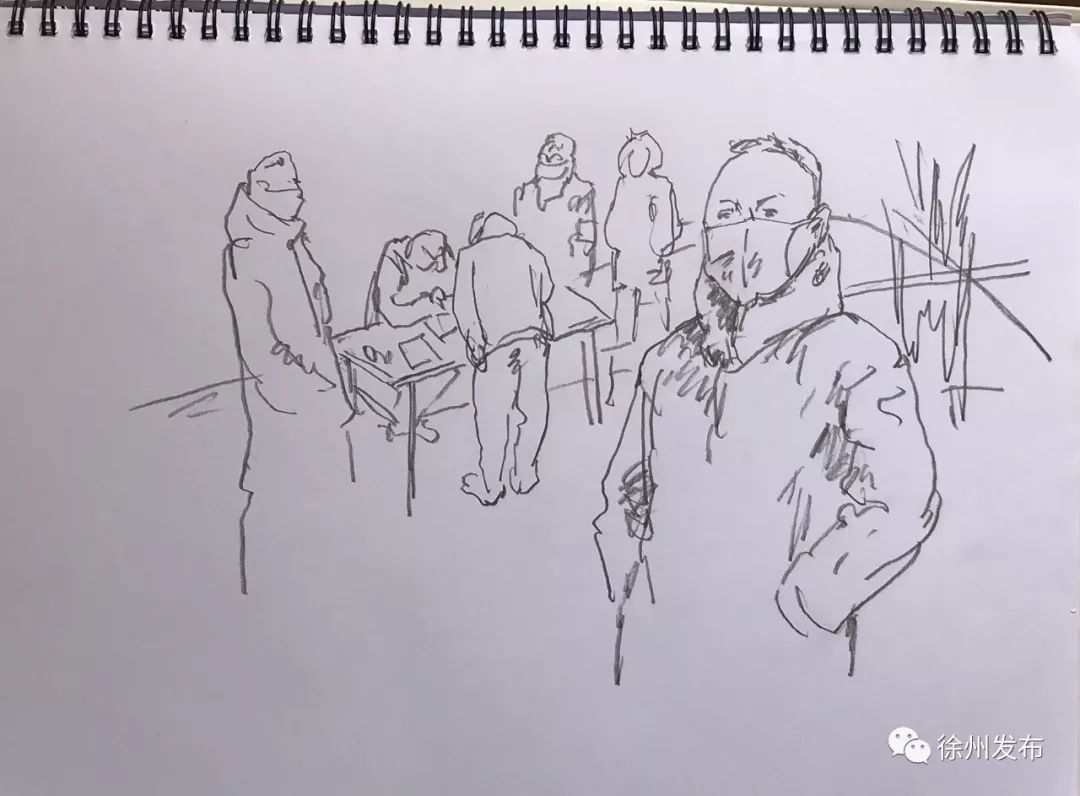

徐州籍画家周颖超为其作画

著名艺术家,美国亚洲艺术院院士,徐州籍画家周颖超在得知厉恩伟的感人事迹后,立即萌发出为他画一幅画的念头。

从家乡朋友的微信圈里,了解到厉恩伟的感人事迹后,周颖超心里很为这位徐州小老乡骄傲。

英雄之城,勇士辈出。可我们除了哀痛、除了致敬、除了惋惜,还能为逝者做些什么呢?

作为一名画家,他说笔能传达自己此刻的心情,就为这位徐州英雄画幅画吧,也让未来更多的人记得他、怀念他。

可是,几多辗转,也没能找到几张厉恩伟的照片。厉恩伟家里人和同事都说,他不爱照相。幸好,他离开前的几个小时,防控现场的同事拍下了一个瞬间。

周颖超为厉恩伟作画《卡口上的小厉》

周颖超说,人生一瞬间,坚毅的表情最珍贵、牺牲的信念最珍贵、负责的态度最珍贵。

这也许是厉恩伟最真实最传神的一个人生之瞬吧。

负责、付出、坚守!

(来源:徐州发布 编辑/汪璐)