在人类文明发展历史上,有两种事物的出现引发了巨大的社会变革:

一种是火,火的出现被称作“人类文明的曙光”,其重要性不言而喻;

另一种就是水井,在水井出现之前,人类逐水而居,只能生活于有地表水或泉的地方,季节性的变化会对人类取水产生巨大的影响,水井的出现让人类形成了稳定的聚居环境,促使人类文明发展。

2019年6月起,扬州市文物考古研究所在城北三布厂北侧地块开展考古发掘工作,意外发现了一批分布密集且排列有序的水井,共计171座,其中汉代水井多达122座。

据推测,此处为汉代一手工业作坊区。这一发现对于了解汉代扬州城东门外的生产布局提供了实物资料。同时,水井处中出土的近200枚铜钱,又引发了新的思考……

171座水井排列有序

时间从汉至明清

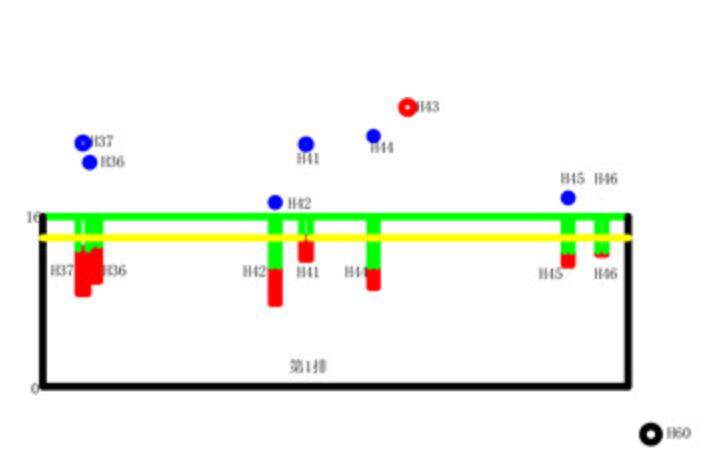

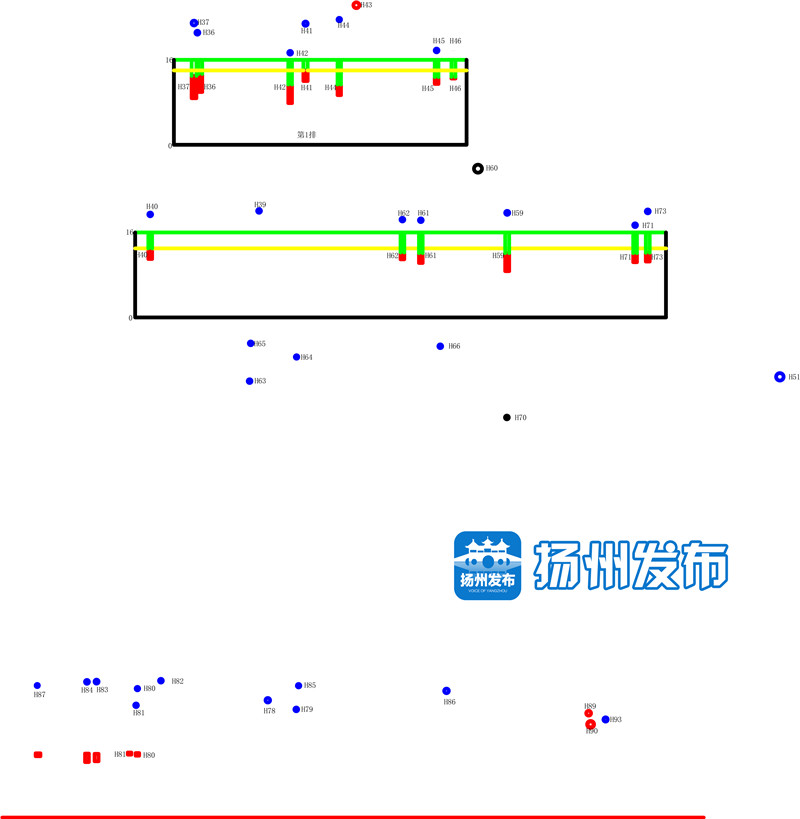

水井分布示意图

三布厂北侧地块,位于扬州市原老三布厂以北,南邻秋实路,西临瘦西湖路,北至江平东路,东到史可法北路,处于扬州市人民政府公布的“扬州城北汉代居住区,隋代宫殿、唐宋寺庙及历代古墓葬埋藏区”内。“人生只合扬州死,禅智山光好墓田”即临近这一区域。这里不仅是古墓葬重点埋藏区,也是古文化遗存重点分布区。

数月的发掘工作成果颇丰,该项目领队、扬州市文物考古研究所工作人员介绍,在这片区域中,共发现汉至明清水井171座,尤其是发现的汉代水井多达122座。这些水井排列整齐有序,时代上先后延续。“这批水井成排分布,横向排列紧密,有的两三座水井成一组,每一排之间的纵向间隔基本相等。”

以编号为J17、J18、J19、J20四座水井为例,它们紧紧相邻,四座水井分布总宽度在6.59米左右,可认为是一组。“由于坍塌或者水量减少等原因,水井的废弃非常快。如果这口井废弃了,就在它的附近再重新打一口井取水。所以,才出现了这样多口水井相邻成一组的情况。”

根据发掘成果可以发现,唐代水井的总体深度较汉代水井变浅。也就是说,到了唐代,人们不需要将井钻到那么深才能够取到水。考古队员推测,这是气候变化带来的影响。

推测:曾是手工业作坊

商品销往广陵城内

为何会有这么多的水井集中在这片区域?

据专家推测,这片聚落在汉代是一片手工业作坊,有大量的用水需求。从地理位置来看,该区域位于汉代广陵城东约1.8千米处。便利的水运条件和丰厚的土壤资源,对制陶业的发展提供了丰厚的条件。

这一猜测,从井中的出土物中也能得到印证。

被掩埋的水井中并非单纯的泥沙堆积,其中也夹杂了大量当时的陶器、砖瓦、骨骼、竹木器等,这些文物保留了大量的历史信息。

扬州市文物考古研究所对水井进行清理时,发现其中不仅有汲水所用的盘形口罐、牛鼻耳罐、釉陶壶等,还有大量的生活、生产工具,如铁铧、铁镰、铁削等生产工具,生活用品如陶碗、陶甑、铁釜、提梁釜等。这些文物的出土,为了解汉代扬州地区汉代居民的社会生活等提供了十分重要的实物资料。

陶拍

“特别是发现了一枚陶拍。”印纹陶是汉以前中国南方普遍使用的—种表面拍印几何图案的陶器,纹饰的制作方法是先用陶拍和抵手将器表拍平,再用陶印模拍打出印纹。所以,陶拍的发现,对于这一区域曾是手工业作坊提供了十分重要的佐证。

根据现在其所处区域的河流走向,考古队员推测,该区域在汉代应该有能够直通汉广陵城内的水系。如此一来,商品的流通也就更为便利。

汉代水井多,之后墓葬多

印证人口迁移的方向

如果这里曾是手工业作坊,是否能够发现作坊的遗迹残留?

很遗憾,本次考古发掘中,并未发现手工业作坊的遗迹残留。考古队员推测,此处区域位于蜀冈之上,地势较高,由于历年水土流失,导致泥土下滑,从发掘现场来看,现代地面较之汉代地面已经下降了2m左右,所以作坊遗迹未能保存下来。

这片聚落汉代水井较多。到了唐、五代、宋时期,水井数量急剧减少,宋代以后水井仅有3座。与此同时,考古队员还发现一个与之对应的情况,那就是汉代以后墓葬开始增多。

根据发掘情况来看,这片聚落东侧有汉墓;后来,墓葬慢慢向聚落区转移,导致此处出现大量的唐墓、宋墓等。水井减少的同时,墓葬开始增多,考古队员推测,这一时期,人们的生活区域逐渐向下、向南迁移,而蜀冈之上的这片区域逐渐废弃,成为墓葬区。

气候、环境、地下水的变迁,对扬州城市布局产生影响。在三布厂北侧地块的发现,对于了解汉代广陵城东门外的生产布局提供了实物资料。又因为这种布局方式与汉代长安城的城市布局有一定的相似性,所以为研究汉代诸侯国城市布局具有非常重要的意义。

出土200枚铜钱

揭开五铢钱颁行全国序幕

本次发掘过程中,尤为重要的是在其中9座水井中出土的200枚铜钱。根据钱文不同,可分为半两钱和五铢钱。其中,半两钱有7枚,五铢钱有193枚。种类虽少,但意义重大。

中国古代货币出现外郭,在两甾钱和秦半两中已经有先例,但并非作为定式。

至西汉文帝时期,才在铸币的过程中正式提出“周郭其下”。钱币有了凸起的侧边,可以有效减少磨损。

汉武帝即位后,为了中央政府在经济管理和政治统治上的需要,先后进行了六次币制改革,基本解决了汉初以来一直未能解决的币制问题,一方面稳定了金融,另一方面将汉高祖下放地方的铸币权重新统一于中央。

根据《汉书武帝本纪》记载:“五年三月,罢半两钱,行五铢钱。”《通鉴纲目》云:“元狩六年冬十月,遣使治郡国缗钱。”中国古代货币对边侧的注重,也在汉武帝时期开始定型。即铸钱完成后,采取直错和旋错两种方式,精细打磨边郭,形成钱外郭整体划一的效果。

“毛坯钱”

此次发现的五铢钱币,从时代上看,属于郡国五铢,年代在汉代元狩四年至元鼎四年之间。据专家介绍,其中有部分是“毛坯钱”,也就是其外郭并未进行打磨,可以看到很明显的“毛边”。

疑似“赤侧五铢”

另有发现部分外郭经精细加工过的钱币,颜色鲜红,与钱面呈黝黑色形成显明对比,钱币上字体秀丽,制作规整,共计170枚。这种钱币的形制,与一种“赤侧五铢”极为相似,这是一种以赤铜作为侧边的钱币,质量上乘,一枚等同于郡国五铢五枚,流通时间极短。

由于目前对于赤侧五铢到底是何形制暂无定论,这些钱币到底是何来历,还有待更多的证据说明。

“毛坯钱”引发疑问

刘胥是否曾盗铸钱币?

专家认为,出现“毛坯钱”的情况有两种:“一是郡国铸钱初始,对流通钱币的外郭修整并无明确的规定;二是‘毛坯钱’是半成品。”如果按半成品而论,按常理推测,当为发现地或周边不远处铸造,不会离开铸钱地太远,显然是扬州当地铸钱。

扬州铸钱,始于吴王刘濞,其铸行钱币的地点已经明确。据史料记载,元狩五年,始行五铢钱;元狩六年,刘胥受封为广陵王。刘胥是否曾在扬州盗铸钱币,时间上的巧合引人遐想。

汉武帝时期,是中央对地方诸侯进一步加强监管的时期,诸侯王动辄因罪获刑或者削藩。西汉早期,扬州作为一个政治敏感地带,广陵王刘胥是否铸钱,也是一个历史之谜。从西汉帝国对诸侯国的掌控上看,铸钱与否,已经成为一个禁忌。

关于广陵王刘胥是否铸行钱币,史无记载。因此,刘胥是否铸钱、铸钱的样式等,对于了解汉代扬州地区的社会经济等具有十分重要的意义。

延伸阅读

周边曾发现这些

新中国成立后,扬州城北区域发掘了许多重要的古墓葬。

上世纪50年代至80年代,扬州市博物馆考古工作人员在城北乡区域清理发掘大量汉至明清时期的古墓葬。如瓦窑砖瓦厂唐代墓葬,出土1合墓志;新民村砖瓦厂的宋代墓葬,出土2合墓志;东风砖瓦厂、三星砖瓦厂元代浇浆墓、砖室墓,出土3合墓志;禅智寺故址西侧的明盛仪墓,为三棺并葬墓等。

近年来,扬州市文物考古研究所在该区域附近多处建设工地抢救性发掘了大量战国至明清时期古墓葬,重要的墓葬有五代钱匡道墓、李娀墓等。

2010年下半年,扬州市文物考古研究所曾在附近建设工地发掘清理出了大量汉代古(陶)井,系用一节节泥土烧制的陶井圈套叠起来砌成,井内出土了大量实用的灰陶器。

考古人员在建设工地内还采集到汉代的云纹瓦当和筒瓦,印证了这里曾是汉代扬州人活动的重要区域。

清代著名学者汪中的墓园就位于城北乡三星村叶桥组境内,现为扬州市文物保护单位。