扬州是一座运河名城,因水而生,因水而兴,因水而盛。水文化是扬州文化的重要文化形态,扬州“三把刀”是其代表作之一。

“扬州三把刀”是以厨刀、修脚刀和剃头刀为代表的扬州饮食、沐浴和美发三个行业的总称,广义指称扬州饮食文化、沐浴文化、美发文化及其技艺、民俗等相关文化形态的总和。

扬州沐浴文化是“扬州三把刀”重要组成部分。它源远流长,其中包含了许多非物质文化遗产经典项目,并融入到百姓的生活之中。千百年来,它贴近民众、贴近生活、贴近时代,并伴随着社会发展而不断升华。

相沿成习

沐浴,是人类本能的一种生活需求。古语“沐”为洗面,“澡”为洗身,“沐浴”即为洗澡。随着文明意识的增强,人们发现总在野地里沐浴有着诸多不便。偶然间,有人为了驱寒,将凉水烧热后洗浴,获得了格外舒适的感受,众人皆仿效,感到洗热水澡的功效果然较冷水更胜一筹,并称热水为“汤”,“盆汤而浴”使沐浴进入到一个新阶段。

扬州最早的盆浴可追溯至战国时代。1993年,在扬州城北西湖果树地区发现并挖掘出土直径60厘米的灰陶沐盆。经考证,为扬州先民以盆盛水、自由自在沐浴的器具。2200年前,扬州沐浴史即翻开了第一页。

中国沐浴史上迄今发现最早的家庭专用洗澡间模式出自于扬州汉陵。在汉广陵王刘胥陵寝中,主墓室西厢第五进为洗浴间,内设完整无损的双耳铜壶、铜浴盆、擦背用的浮石、木屐、铜灯、圆漆浴凳等全套洗浴设施。由墓室中的洗浴间,我们可以想象,当年广陵王刘胥宫内所设洗浴间有多豪华。

此外,从扬州西湖镇蔡庄出土的五代墓中,还发现了不少三条腿、四条腿的方型木浴凳,从中可以看出,沐浴对五代扬州人来说,已经十分普及了。

唐时扬州人沐浴依礼而行,“以浴为礼,以浴为德”,并形成习俗。婴儿落地,必先洗浴,谓之“洗三”;老人辞世,也需洗浴,称为“干干净净地来,清清爽爽地去”。婚丧嫁娶,岁时节令,沐浴更衣也是必不可少的程序。但凡重大礼仪活动,或祭祀,或朝拜,或迎宾,或雅集,当先沐浴,方可为之,以示庄重。

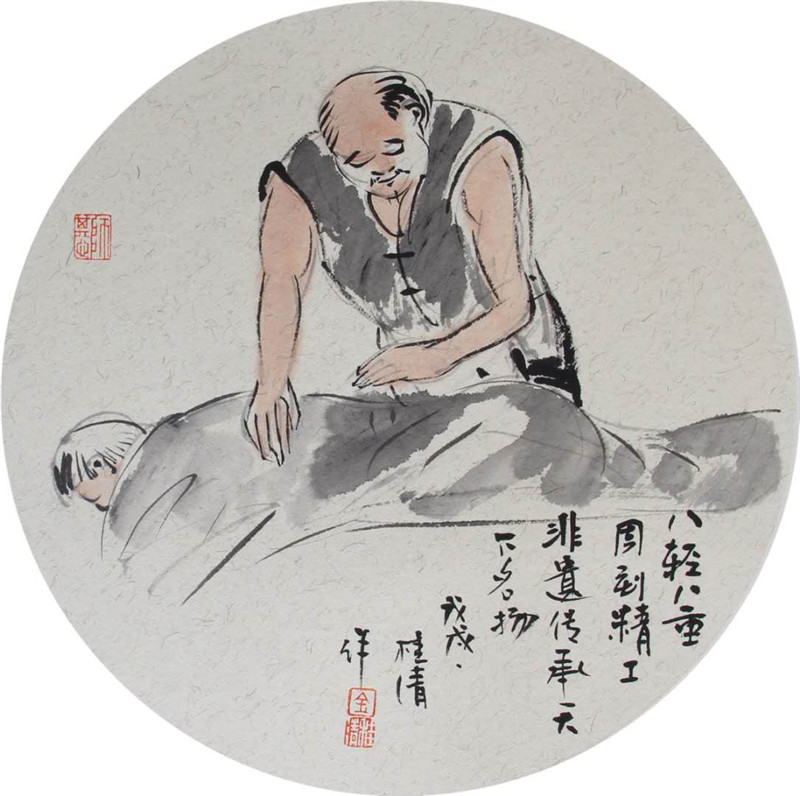

金桂清绘制搓背民俗画

金桂清绘制搓背民俗画

明清以降,扬州沐浴依然繁荣。民国笔记小说家颂予在其《扬州风俗记》中记录:“而好洁者亦麇集其门,时值隆冬,尤不稍却。故谚有之曰:‘早上皮包水,晚间水包皮。’”至此,扬州“早上皮包水,晚上水包皮”的习俗便传开了。

浴堂之风

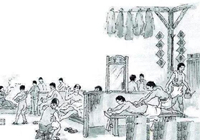

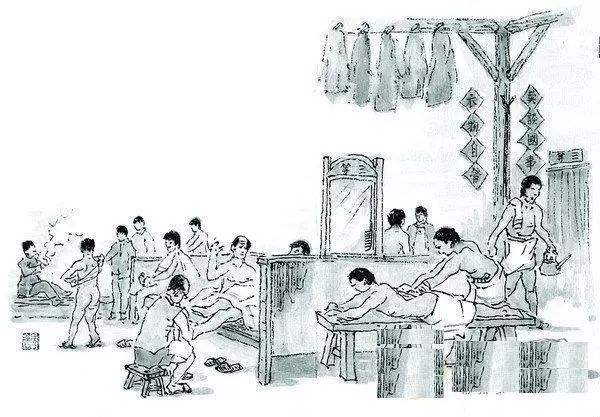

旧时,达官贵人都在自家建的专门的沐浴间洗澡,而穷苦百姓没有那个条件,体力劳动者卖苦力时汗流浃背,浑身上下全是灰尘,特别想找个地方清洁放松一下,于是公共浴室应运而生。从某种意义上来说,公共浴室是为满足民众沐浴需求而产生的。有闲阶层偶去公共浴室,发现那里别有洞天,泡澡远比在家盆浴舒服,更甭说浴堂热闹非家庭洗浴间所比,大家伙儿赤诚相待,无话不说;这里还兼有修脚、按摩服务,好不惬意,渐渐地成了公共浴室的常客。

公共浴室的出现至迟于宋代。宋人吴曾《能改斋浸录》称“所在浴处必挂壶于门”,便是最有力的佐证。这里所说“挂壶于门”是指公共浴室门前所挂的幌子,也就是标志。“壶”者,盛水之器物也,表明这里有水可供洗浴。渐渐地挂壶被灯笼所取代,有一句俗语既生动又形象:“澡堂里的灯笼——天天挂”,客观地反映出当时扬州浴堂之风的盛行。

历代文人雅士在感受了扬州沐浴后也留下了赞美的诗篇,其中最著名的要数北宋大诗人苏轼的词《如梦令》:

水垢何曾相受,细看两俱无有。寄语揩背人,尽日劳君挥肘。轻手,轻手,居士本来无垢。

苏东坡于宋元丰七年(1084),由常州至南都(今河南南阳),其间六过维扬途中,于12月18日在泗州(扬州辖区),浴于雍熙塔下,并有人为他擦背后,即兴写下此词。由此可见,在那个时候扬州已有公共浴室,并开设了专业擦背的服务项目。词中“轻手,轻手”,其实搓背师傅下手并不重,苏东坡对搓澡工还是比较满意的,被搓澡的过程中也感到无比享受。

在东坡先生另一首词《如梦令》中,将在公共浴室中沐浴的感受描述得更加有意思:

自净方能净彼,我自汗流呀气。寄语澡浴人,且共肉身游戏。但洗,但洗,俯为人间一切。

词中表达了诗人的另一层含义,即“洗身是表,洁心是质”“澡身而浴德”。

清人李斗在《扬州画舫录》中记载:“浴池之风,始于邵伯镇郭堂,后徐凝门外之张堂效之。城内张氏复于兴教寺效其制以相竞尚,由是四城之内外皆然。”

李斗称“浴池之风,始于邵伯镇郭堂”,未必准确,在清代以前扬州应该已有公共浴室,前文所说苏东坡曾经擦背之处便是扬州的公共浴室。清代邵伯郭堂,距今也有200多年历史;被李斗称为扬州城区“第一家浴室”的为张堂,即是姓张的开的澡堂子,老板叫张步瑞,堂名为“不垢池”。据《扬州画舫录》记录,其时扬州的浴池,“如开明桥之小蓬莱,太平桥之白玉池,缺口门之螺丝结顶,徐凝门之陶堂,广储门之白沙泉,埂子上之小山园,北河下之清缨泉,东关之广陵涛,各极其盛。”当时扬州最大的浴室为城外坛巷的顾堂和北门街的新风泉。一时间,“古城处处开浴堂,巷陌常闻敲背声。”

扬州有两条古巷名曰“浴堂巷”,一处在东关街,一处在南城根。据王金祥著《扬州城老街巷》称,东关街上的浴堂巷“以巷内有众多浴室而命名”,南城根的浴堂巷“旧时巷内有数家浴室而出名”。按说,这两条古巷都不大,也不太可能有众多浴室,但称其为“浴堂巷”,或许是这里的浴室在当时名气较大。扬州古城不大,竟有两条浴堂巷,可见旧时扬州浴堂之多。

民国末年,扬州的老浴堂尚存数十家,有的开而又歇,歇了再开,业主变更,几易其名,加上没有做过社会调查统计,难以精确统计,存在多个版本。新中国成立初期,扬州尚存32爿半浴室。

当前,新型沐浴场所不断崛起,占居了扬州沐浴业的主导地位。在新型沐浴场馆里,浴种更加丰富,环境更加舒适,服务更加时尚,卫生更加讲究,功能更加齐全,管理更加规范,赢得了广大浴客特别是中青年群体的青睐。

浴业绝技

清代医家石成金所著养生保健方面的书籍颇多,他称“剃头、取耳、浴身、修脚,此乃人生四件快事”。清中期以来,扬州浴业之所以兴盛,是因为人们去老澡堂沐浴,不仅可以享受到洗浴带来的愉悦,而且在这里能够接受近乎全方位的中医理疗,甚至连剃头也可召之即来,然后一身轻松、满面春风地离开浴堂。老浴堂里展现出多种与沐浴相关联的传统绝技,其中又以扬州传统修脚术和扬州传统搓背术最为突出,被称为扬州沐浴中的“双绝”。

金桂清绘制搓背民俗画

“汤饱气圆”是扬州老浴堂的主要特色,源于扬州老浴室的独特构造。《扬州画舫录》描述扬州的老浴室构造为,“以白石为池,方丈余,间为大小数格,其大者近镬水热,为大池,冷者为中池,小者而不甚热者为娃娃池。”这样的浴堂构造,被后来砌筑的老澡堂一直沿用至今。

扬州老浴室的热气输送是依靠浴池底部九条纵横交错的烟道(俗称“九条龙”),“九条龙”烟道可充分利用资源,保持池内温度,让浴客处在浴池内的任何一块石板上都能感觉暖暖的。

扬州老浴室的浴池顶部呈弧形设计,这样的设计既能防水蒸气在顶部凝成水珠滴落到浴客身上,又可使蒸汽沿屋顶向下形成回旋,使池内热雾腾腾,恒温保湿,让浴客置身其中产生一种舒适之感。

这种“地锅加热烧沸”而成的水称之为“汤”。炉膛和大池的精妙结构加之浴池顶部弧形设计,使池内热雾腾腾,聚温保气,称其为“气圆”。这就是老浴客所讲的“汤饱气圆”。

人在温度适宜的汤内浸泡,使气血在体内畅通循环,肌肤经浸泡后通体舒泰,不但祛寒除湿,还可以舒筋活血,解决病痛。

清人黄鼎铭在《望江南百调》中称:“扬州好,沐浴有跟池。扶掖随身人作杖,摩挲遍体客忘疲。百茗沁心脾。”扬州浴堂的“汤饱气圆”和别具特色的堂口服务令浴客们流连忘返。当年,乾隆皇帝体验了扬州的沐浴文化,曾御笔题下赞美之词:“扬州擦背,天下一绝;修脚之功,乃肉上雕花也。”

扬州修脚,亦称足医,俗称扦脚,广义还包括刮脚、捏脚,是指修脚师通过望、问、触、摸,使用专用刀具,运用修脚技术,辅以适当中药材,对脚部进行修治的一种医疗技术。“扬州传统修脚术”已被列入国家级非物质文化遗产代表作名录。

扬州敲背按摩,以中医理论为指导,运用多种手法为他人施以科学按摩,使其放松身心、疏经活血。扬州搓背,也是一种以中医理论为指导,运用擦背、烫背、敲背等多种手法,使人祛秽洁身、消除疲劳、舒筋活血、愉悦身心的传统理疗方式。它与人民群众生活联系极为密切,是老百姓惯用的一种保健方法,也是来源于民间的中国传统医学的一部分。如今,“扬州传统搓背术”已被列入扬州市级非物质文化遗产代表作名录。

(来源:扬州晚报 编辑/徐金吉)