水位抬高后的小秦淮河及后续综合整治工作,引起了市民对小秦淮河的关注。

小秦淮河沿线有着哪些“宝贝”?

扬州名城公司的专家进行了走访调研、整理梳理。

这条河道沿线的“文化瑰宝”一一浮出水面。

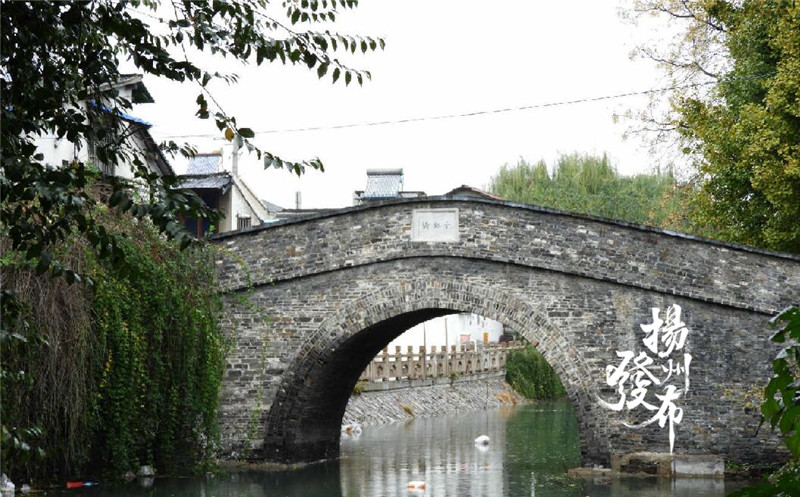

4座桥梁 个个都是市级文保

资料记载,横跨小秦淮河上的砖石结构的单孔桥梁有十余座之多,有北水关桥、大东门桥、务本桥、三元路桥、萃园桥、小虹桥、新桥、公园桥、小东门桥、如意桥等,过去常有游船穿桥而过直达瘦西湖。

这10多座桥梁中,有4座桥梁还是市级文物保护单位。

这4座桥梁分别是:

大东门桥

位于大东门街东首,东西向横跨于小秦淮河上,始建于明代嘉靖年间,原为明代旧城东城门外护城河上的木构吊桥。1927年改为砖石拱桥,石砌桥基、砖券拱顶,桥面长10.7米、宽4.7米。 沿用至今,保存完好。

小虹桥

小虹桥位于北城根、南柳巷间,东西向横跨于小秦淮河上,始建于明代,为砖拱桥,保存完好。1913年、1976年、 2002年修缮。 砖拱结构,石砌桥基、砖券拱顶,桥面中间为石砌阶梯式,两侧砖铺。

公园桥

张卓君 摄

位于公园巷西首,东西向横跨于小秦淮河上。桥始建于民国七年,1947年修缮栏杆,1964年、 2002年又分别进行修缮。现桥为砖拱结构,石砌桥基,砖券拱顶,桥面呈八字型,长7.8米、宽4. 1米。

如意桥

如意桥位于太平码头西侧,东西向横跨于小秦淮河上,始建于清光绪七年(1868)。砖拱结构,桥面长15米、宽2.7米。砖砌桥栏,上镶“如意桥”、 “同治七年立”、“埂子街公捐重修”石额题记,1978年、 2002年修缮。如意桥右便是“大舞台”旧址。1911年大舞台傍小秦淮河而建,是个设有1300多座位的剧场,也是当年扬州人的文化娱乐中心。当年有许多戏迷曾会集于此,听门缝中传出的武场的锣鼓和文场的丝竹以过戏瘾。1964年废除。

3座寺庙 背后充满历史文化

小秦淮河的东西两岸有董子祠、愿生寺、旌忠寺等3座寺庙,个个有丰厚的历史文化。

董子祠

庄文斌 摄

位于市区北柳巷99号。始建于明弘治年间(1488-1505年), 祀西汉江都相董仲舒(前197-前104) 。咸丰三年(1853年)毁于兵火,光绪七年(1881年)重修。大殿硬山顶,面阔三间,进深九檩,前有卷棚,楠木柁梁。殿内东壁嵌有《重修董子祠记》石碑。

愿生寺

沈扬生 摄

位于市区埂子街146号。民国初建造,现存山门、大殿、藏经楼、后殿、两厢廊房以及明代楠木。2010年至2012年底期间实施了愿生寺的修复工作,重修后的愿生寺最大限度地保留青砖墙体和古式木装修。

旌忠寺

王乃驷 摄

位于小秦淮河西岸的仁丰里街道上,相传此地是梁昭明太子萧统文选楼旧址。旌忠寺是江苏省重点寺庙。陈太建年间(569-582年)名为寂照院。因隋炀帝在此听智藻讲法而成名刹。南宋隆兴年间(1163-1164),为祭祀岳飞,改名功德院。又因寺内原有纪念隋唐间注《文选》的扬州人曹宪、李善的文选楼,名寺额为“文选精忠”。咸淳年间,赐额“旌忠寺”。1984年起,旌忠寺全面修建。重建后的旌忠寺寺门朝南,纵向依次为山门殿、大雄宝殿和藏经楼。寺内有500年银杏树一株。

园林老宅 见证昔日小秦淮河繁华

过去的小秦淮河沿河住户均枕河而居,大多单门独院,粉墙黛瓦,马头山墙,灰白墙脚线,偶有新建楼房则飞檐翘角,格扇花窗,古色古香的建筑和小秦淮河相映成趣。在小秦淮河沿线,现存的一些园林老宅,见证了昔日的小秦淮河繁华。

萃园

位于扬州城区小秦淮西岸文昌路南。《扬州揽胜录》曾经记载:“萃园在旧城七、八巷间。园门面南,'萃园'二字额,方转运颐辅题。园基为潮音庵故址。清宣统末年,丹徒包黎先筑大同歌楼于此,未几,毁于火。民国七、八年间,盐商集资改建是园。四周竹树纷披,饶有城市山林之致。园之中部仿北郊五亭桥式,筑有草亭五座,为宴游之年。当时裙屐琴樽,几无虚目。解放后萃园改为市政府第一招待所,并将西部的“息园”并入。1980年拓宽三元路,新建门厅于现址。

萃园布局别出心裁,园四面以亭以台,以廊以屋,相连相属,宛如仙阁四起。楼东临小秦淮,为河滨一景。萃园几经翻修,建筑秀美,花木繁茂,环境洁雅,清新自然,具城市山林之妙。1982年定为市级文物保护单位。现为萃园饭店。

萃园对面的珍园

原为“兴善庵”,民国初年改筑为园。园东南园林 南有临水小轩,轩旁有湖石假山一座,中有曲洞,上有盘道,山下水池环绕;西有漏窗回廊,向北折西通四方亭,有一园门通连东廊。园北原有楼屋已拆改。

位于南柳巷38号的朱氏园

为市级文物,房主清代朱氏,开药草行。大门面西,门楼已毁。南为住宅,北为花园,住宅前后四进,三、四进已改建。花园已毁,今存残石。现用作居民住宅。

南柳巷90号的凌氏住宅

也是市级文保单位。该住宅坐东朝西,砖木结构,面阔三间,进深三进。第一、二进为三厢两间,第三进为五开间小平房。南北两侧有水井,火巷。该建筑保存完好,至今仍保留着民国初年修建时的水泥天井路面和水磨底沿石。目前该住宅部分为凌氏后人居住,部分为房管局直管租赁房。

钞关西后街10号民居

清代民居,市级文保单位,其坐北朝南,前后三进,均为硬山顶,建有三阶马头墙,建筑面积490平方米。第一进门房面阔四间。进深五檩,八字磨砖大门,迎门有福祠一座;第二进面阔三间,进深七檩,前有廊带卷棚,天井两侧厢房;第三进面阔六间,进深七檩,前有廊带卷棚,中为天井,两侧厢房,东套间和西套间前均为花园。已修缮,整体保存较好。

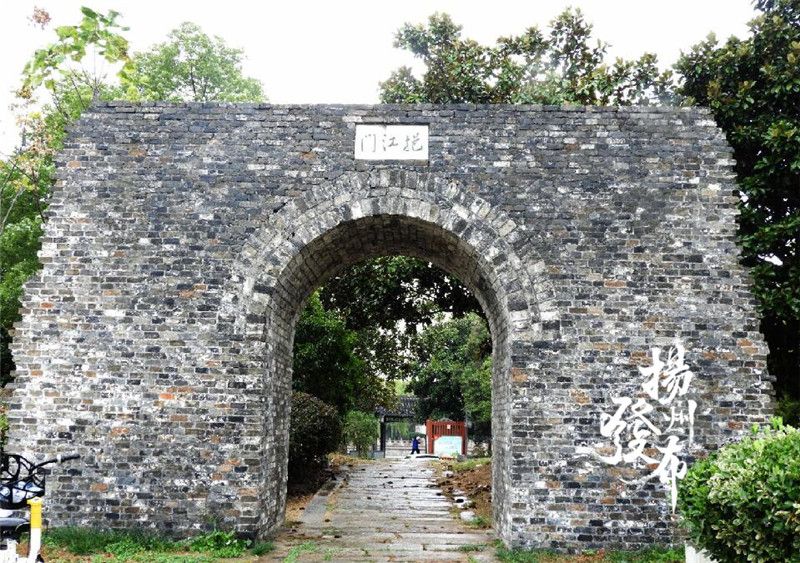

北柳巷60号有同仁医院旧址,小秦淮河沿线还有绿杨旅社、教场、九如分社、惜余春茶社、挹江门、大舞台等历史建筑或遗迹,它们共同见证了昔日小秦淮河的繁华。

(来源:扬州发布 编辑/张泉泉)