由扬州博物馆、出土木漆器保护国家文物局重点科研基地扬州工作站、荆州文物保护中心具体负责的扬州西湖高南汉墓木漆器保护修复(第一期)近日通过专家组验收。

据了解,该项目是出土木漆器保护国家文物局重点科研基地扬州工作站成立后承接的首个修复项目,107件(套)竹木漆器重现昔日华彩。

课题

——300余件(套)竹木漆器亟待修复

2010年8月24日,西湖镇中心村高南组进行道路施工,发现一座古墓葬。扬州市文物考古研究所对这座古墓葬进行了抢救性的考古发掘。出土竹漆木器、陶器、铜器、玉器等各类珍贵文物近400件(套),其中竹木漆器319件(套)。

其中木器主要是木俑,有说唱俑、母子俑、坐侍俑、立侍俑等。漆器种类十分丰富,主要有漆箱、漆案、漆几、漆耳杯、漆樽、漆奁、漆碗、漆勺、漆盘、漆壶等。做工精细、装饰技法复杂,主要有彩绘、针刻、金箔贴花、镶嵌、银扣等工艺,体现了汉代扬州漆器工艺的最高水平,在全国也是独树一帜,具有重要的文物价值和艺术价值。

2012年1月,荆州文物保护中心、扬州市文物考古研究所成立《扬州西湖高南汉墓木漆器保护修复方案》编制小组,方案中,需保护的竹木漆器总数为319件(套),方案上报国家文物局后,于2012年5月通过立项。

与此同时,出土木漆器保护国家文物局重点科研基地扬州工作站的筹备工作也在紧锣密鼓地进行。扬州漆器闻名海内外,起源于战国,兴旺于汉唐,鼎盛于明清。多年来,扬州地区发掘出土了大量精美的饱水木漆器,亟待保护修复。扬州,亟需建立一个立足本土的出土木器漆保护工作站,承担起让深埋两千多年的木漆器重绽光彩的重任。

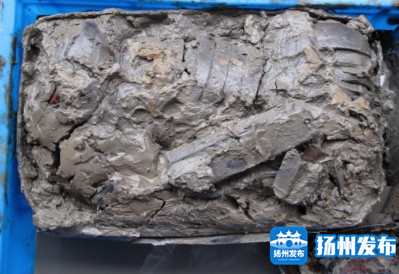

2013年2月5日前,这批西湖高南汉墓出土的竹木漆器一直存放在扬州市美术馆的仓库中,直到2013年2月5日这天,出土木漆器保护国家文物局重点科研基地扬州工作站揭牌成立,这批已经经历长时间脱水的竹木器漆,被小心翼翼地转移到了扬州工作站内,成为工作站的首批“病人”。

600多平米半地下的工作站几乎与外界隔绝,保持相对干燥。这里,绝大部分的空间都让给了一个个水箱,这些水箱上三层下三层地叠放在特制的钢架上,水箱中存放着正在脱水期的木漆器。还有一些体积相对较大的水箱摆放在地上,这些,全都是工作站人员为“病号”量身定做的。

破题

——6年“磨一剑”,历经无数“战斗”

出土木漆器的修复,大多需要经过清洗、脱水加固、整形、修复、封护、验收、包装等过程,最后移交入库。脱水加固,是一场无声的“时间战斗”。

木漆器的修复过程中,脱水这一环节要占到至少2-3年的时间,在此期间,人根本无能为力,只能等待一场时间的胜利。“木漆器在饱水的状态下,非常软,并且糟朽严重,易断裂,所以需要特殊的药品将其中的水分置换出来,对其加固。”扬州博物馆科技保护处主任王子尧介绍,这些特殊的药品溶液慢慢渗透进木漆器中,将其中的水分进行置换,如此,木漆器才能从软烂恢复到坚硬的状态。脱水后的木漆器同样需要在恒温恒湿条件下自然干燥,急不得。如果木漆器外形有明显改变的话,还需要在脱水加固过程中对其进行矫形处理,以确保其干燥后,基本恢复到原先的形状。

完整出土的木漆器十分珍贵,特别是大型的木漆器,完整品几乎少之又少,所以,修复过程中,需要对破碎的进行拼接、缺失的补充。

编号为M1:119的一件素髹漆盆出土时已经碎裂成十余块,还有部分缺失,“首先就是把现有的碎片拼接起来由于碎片的边缘切面还有一定的角度,所以拼接的过程中,要把边缘不平整的先拼好。”靳袆庆将这件漆盆碎片拼好后,又将其缺失的部分补全,上漆抛光。如今,这件素髹漆盆已经焕然一新,几乎看不出修补的痕迹

解题

——彩绘和贴金箔是最具考验的,精细程度远超“绣花”

彩绘和贴金箔两项工作,是最考验眼力、笔力、脑力、耐心与专业性的。由于修复时尽可能使用“原材料”“原工艺”的传统修复工艺,仅使用生漆、瓦灰、植物颜料、矿物颜料,所以在材料色彩的控制上,存在极多的不可控因素。

负责彩绘的杨晖介绍,因为生漆在湿润状态和干燥状态颜色会发生改变,所以在调制颜色时,都要尝试好几遍,“比如这件漆案,中间的黄色我调了不下5次。有一次调得很接近了,那是夏天,上色之后漆干得太快,结果导致颜色发黑,没办法,只能擦掉重新调。”

在一件彩绘云龙纹耳杯彩绘修复时,杨晖表示“分分钟手抽筋”。这件耳杯本来有1/4的缺失,补胎上漆后,在图案修复时,参考了其残存的图案以及同批次出土的同类型耳杯上的图案。修复前,杨晖先将图案在白纸上打好草稿,再用白色的线笔将图案描到耳杯上,接着用软头的画笔蘸颜料绘制图案。“这些线条极细,非常不容易控制。”杨晖说,在绘制云气图案时,其内里的圆圈有3-4层,如果下笔稍重一点,就无法绘制出理想的效果,并且,云气还要环环相扣。

记者采访时,杨晖正在整理几件贴金片的漆奁盒。这些金片比金箔的厚度要厚、坚硬程度要高,难度也比贴金箔更大。“这些金片出土时混杂在一起,分不清哪一片是哪一件上的,并且很多有变形、起翘。”将金片整理出来之后,要先将它们整理平整,压在两片玻璃中,然后根据漆器上残留的轮廓,找到某块金片合适的位置,完成配对。这种配对难度极高,极考验耐心与眼力,而这种“配对游戏”,杨晖和其它负责彩绘、修复的工作人员几乎每天都在经历。

出题

——余下的212件(套)的修复工作将尽快启动

就在前几天,扬州博物馆一楼贵宾厅内,王子尧显得格外紧张,即便已经将结项报告反复过了N遍,但在面对国内近十位极具权威的考古专家以及出土木漆器保护专家时,仍感觉压力颇大。这份“作业”终于是要交了。

听完结项报告之后,湖北省博物馆文物保护中心主任周松峦首先肯定了这一项目的执行情况,并表示文物保护效果良好。出土木漆器保护国家文物局重点科研基地主任吴顺清则为扬州工作站以后工作的规范性提出了更高的要求,寄予厚望。南京博物院考古研究所副所长李则斌对该项目的修复也给予肯定,他认为,扬州地区木漆器文物丰富,保护修复工作任重道远,要加大文物保护修复人员的投入与培养,适应以后文物保护技术的发展。

最终,扬州西湖高南汉墓木漆器保护修复(第一期)通过验收。余下的212件(套)竹木漆器文物的修复工作将尽快启动。

(来源:扬州晚报 编辑/张闻芝)