作为国内为数不多为患者拍摄肖像的医生,南通市通州区中医院的心血管内科医生姚帅算是医疗从业人员中的一个另类。

从2016年9月起,他“潜伏”在医院,用简易的摄影棚,为400多位患者及亲友拍下1万多张肖像, 并将这一系列的摄影作品命名为《人在医院》,从一个侧面记录下最真实的“人间世”。

面对病魔,面对死亡,面对无常,你会感到恐惧吗?在姚帅的镜头下,不一样的世间百态和人生况味通过一张张黑白画面被记录和定格。姚帅说,每一张波澜不惊的面孔之下可能都有你不曾经历过的惊涛骇浪。他希望能够以医院为一个节点,去呈现出普通人最真实的生存状态。

今天,就让我们跟随姚帅的特殊摄影,走近一个个黑白肖像背后的故事。

▲《人在医院》系列作品

他在医院挖掘摄影艺术的宝藏

在通州区中医院心血管内科十一病区,姚帅每天的工作都很忙碌。在这里住着的老年患者占了大多数,一部分高龄老人罹患有癌症,他们几乎走到了生命的尽头。

“你有恐惧过死亡吗?”很难想象一位医生会向自己的病人提问这样敏感的问题,但这却是姚帅和病人聊天经常会出现的话题。

在偶然的一次查房过程中,姚帅像往常一样同病人拉家常,听到一个老人讲起自己年轻时候挖运河的往事。老人边回忆边说当时还在闹着饥荒,天寒地冻的,他们赤着脚趟在水里,下半身都冻麻木了,十几年如一日不停地挖运河。在这个过程中有人死去了,有人落下残疾,而这些人年纪大了,很早就患有心衰、肺气肿等疾病。老人的讲述唤醒了姚帅遥远的记忆,在他小时候奶奶也提过挖运河的经历,在那个时代,无数的人因为过度劳累而死去。

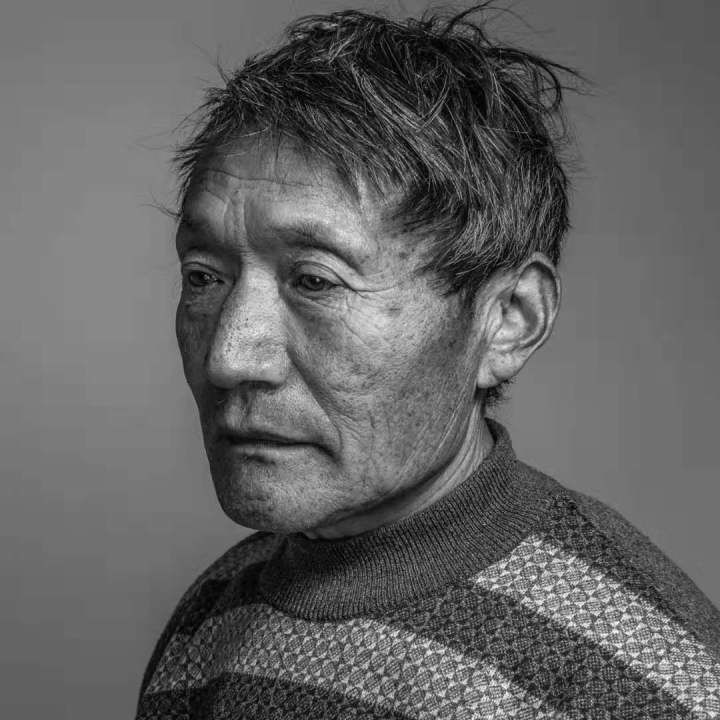

▲坎坷的老农 57岁 患者

▲老村长 77岁 病人家属

作为一名摄影爱好者,姚帅心想,为什么不能拍摄这些人呢? “每一个老人就是一部历史。我们心血管内科,大部分都是老年人,50岁到80岁,刚好是见证了建国、改革开放,我想去记录一下。”这个想法一直缠绕在他的心间。

姚帅最喜欢的摄影师是吕楠,他与精神病人同吃同住,拍摄出了精神病人的生存状态,这给了姚帅启发,他发现,自己应该从生活中挖掘最具艺术性的东西,而不是专门去某个地方拍摄。而医院对他来说是一个值得挖掘的宝藏。终于,在2016年8月,他决定开始拍摄《人在医院》系列摄影作品。

从那以后,每天下班后的拍摄就成为了姚帅日常的习惯。他在一个闲置的房间中搭建了一个临时摄影棚,举起他的佳能 5D3 相机,和自己的患者在这小小的一方空间内,隔着走廊的喧闹陷入安静和沉思。咔嚓,伴随着快门开合,影棚灯一闪瞬间照亮整个房间。在这样一束短暂却强烈的光线下,影像凝固了下来。

“我希望通过这种方式,让他们面对疾病和死亡,更从容、更平静。”姚帅如是说。

他带着未送出的照片参加患者的葬礼

姚帅《人在医院》的第一次拍摄,对象是一位德高望重的老师。姚帅至今还清楚地记得,他是一位非常儒雅的老者,因为肺癌住院。他对死亡从来没有恐惧,每天都笑呵呵的。早在10年前,他就已经被确诊为肾癌了,当时手术特别成功。“他说,已经死过一次了,余生的每一天他都是赚的。”老人家最遗憾的一件事情关于女儿。作为一个化学老师,这位老者的家教特别严格,对女儿的要求也很高。女儿成绩一向很好,却在中考发挥失利,从此一蹶不振,精神分裂。他认为这是他的过错。

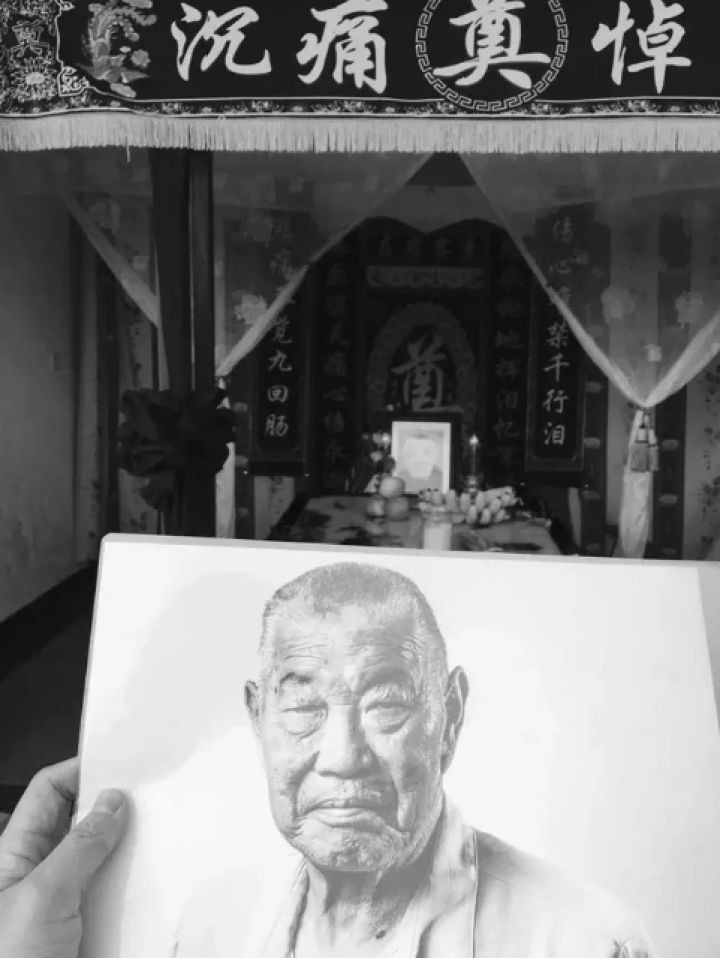

▲退休的化学老师 83岁 患者

出院后的两个月,老人在家离世了。姚帅带着这张照片出席了他的葬礼,并将照片郑重地交给了老先生的家人。

“生病的人群其实有着复杂的面孔,他们虽然身处于疾病和痛苦中,但依旧可以便显出不同的特质,有些温文尔雅,敦厚朴实,而有些则愚昧狡猾,甚至带着防备和孤傲,我对他们的态度无法用同情一以贯之。”这是姚帅为400多位患者及亲友拍摄了上万张照片后的真实感悟。

在姚帅的镜头里,有苍颜白发的老人、正值大好年华的少年或是虔诚的教徒等等。都说人最真实的状态就是在生病的时候,虽然他们身处于疾病和痛苦中,但依旧可以表现出不同的神色。

在拍摄过程中,有些人的反应让姚帅印象深刻,他们对他的信任,毫无保留地去把那些很私密的心底的事情诉说出来,而有些人们所经历的故事也非常深刻和震撼,这些都让他十分触动。

▲爱妻子的丈夫 60岁 患者家属

“ 爱一个人就要爱到底,这就是一种责任。古话说:在家靠父母,出门靠丈夫。一个姑娘嫁给你,给你生儿育女,陪你共同创造财富,你应该感激,对她负责。我现在最大的愿望就是老婆的身体能好起来,我想和她白头偕老。”

其实,姚帅明白,无论处于一种怎样的文化水平或是社会层次,每个人都渴望被倾听,都有属于自己的精神需求。而摄影恰好将医患以另一种方式重新连接起来。

于姚帅而言,每一张波澜不惊的面孔之下可能都有你不曾经历过的惊涛骇浪。

▲“侠客”老汉 76岁 患者

听患者讲故事,每个生命都值得纪录

姚帅的父亲是一名乙肝病患者,从小看着父亲去看病求医的过程,有些医生的冷漠深深伤害了姚帅。长大从以后,他立志,一定要给别人温暖。

“因为我就是从农村里走出来的,我知道普通百姓患病后的无奈,也知道他们的窘迫,知道他们所处环境的资源匮乏、身份的卑微,在这样的环境下,他们更渴望得到医生的一种平等的对待。”姚帅说,作为一个医生,他会跟患者建立一种比较特殊、比较紧密的关系,他想要诚恳地跟他们交流沟通。

为此,对姚帅来说,与例行检查时格式化的问候相比,聆听患者的人生经历,给他们一个能够诉说自己心底的遗憾、发泄内心愤懑的途径显得更有意义。姚帅随机地挑选着对象,每次拍照不过3分钟,但在这之前他会花很长时间和对方聊天。

他问癌症末期的病人,是否惧怕死亡和这辈子的遗憾事;问长期陪床的家属,有没有怨言;问老人这辈子最看重、最骄傲的事;问孩子什么是幸福和悲伤……

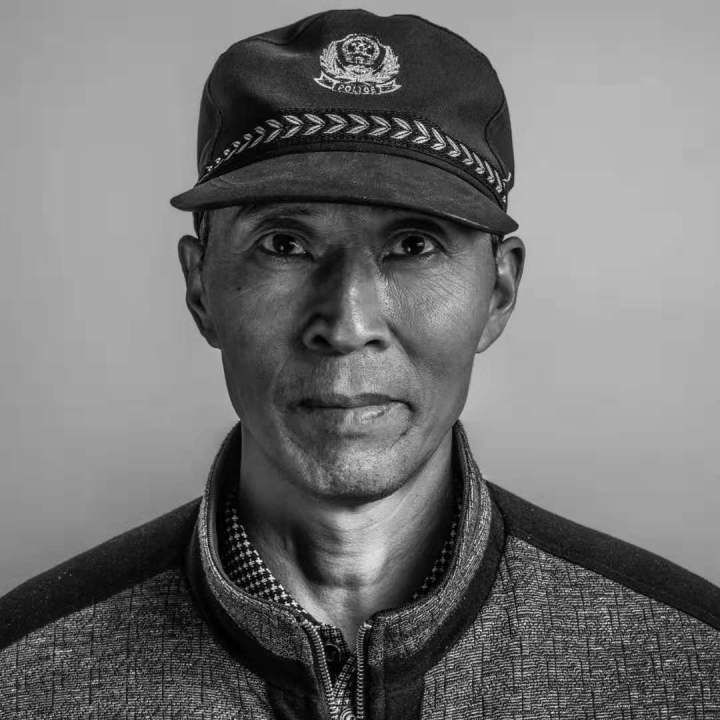

随着这几个问题的牵引,一段段人生平铺在姚帅的面前:一个肝癌晚期患者,当过辅警,终日戴着警帽,满腔的英雄主义;一个因小儿麻痹而残疾的病人,一辈子未婚,领着低保过日子,希望能有钱治病;一个喜欢放鹞子的老人,有一个2.4米高的板鹞,由61个六角鹞组成,这是他最值得骄傲的事,从不在乎名利钱财;一个年轻时掉入河底,心肺复苏1个小时才被救回来的阿姨,在儿子早逝后,决定乐观地活下去……

▲充满正义感的退休辅警 63岁 患者

面对姚帅的提问,几乎每一个病人都说:“我不怕死。”可能说服自己接受了它,就再没什么可怕。也可能,死亡反而是一种解脱。有一个种田的伯伯,他朴素的死亡观令人感动:“人到了年老的时候,器官功能逐步逐步就老化了。人其实和庄稼差不多,你想田里的水稻、玉米、黄豆……你不去收它,它也会枯死在田里的。这是自然规律,所以我不怕死,怕也没有用。”

一个退休的纺织女工说:“生老病死,是个人的命。人活着,就是到世间转了一圈,你赚不到什么的。死没什么了不得,有钱看病死得晚点,没钱看病死得早点,就是这么回事。”

▲退休的纺织工人 81岁 患者家属

“在我小的时候,只有男孩子能上学,我们女孩只能在家里纺纱织布。我这辈子最苦的就是我的孩子们上学的时候,他们成绩都很好,但我的负担太大了,那么高的学费……

现在我得了绝症,我并不怕,阎王爷要你的时候躲不掉的。我好想能活到100岁,不过那时候我的子女也老了,没人照顾我了。”

一个5岁的孩子为亲人的死亡找到了解决的办法:“我看过大人伤心,在我的一个太太上天堂的时候。他们哭了,我没有,因为我是男子汉,我才不会哭。如果有一天大人都不在了,都去了天堂,我也不会害怕,我会用一根连接线连到天堂,打电话给我奶奶。”

▲不知何为死亡的男孩 5岁 患者家属

“我知道人是会死的,因为打仗的时候子弹打到身上就流血死掉了。我也不太清楚人为什么会死。我怕死,我也不清楚我为什么怕死。我觉得我很快乐,我也有不开心的时候,比如说我不听话老师就打我手的时候。”

“什么是生命中最重要的?”姚帅说,这个问题的答案听起来是最无趣的。400多个被受访者,没有一个人说“是金钱”,答案集中在“健康”、“快乐”、“幸福”。但这样的陈词滥调,从经历过岁月鞭打或正在走向死亡的人口中说出,依旧有直击人心的力量。在死神面前所有的财富、地位和权力似乎都变得微不足道。

和患者聊完之后,姚帅会邀请他们站在自己搭建的简易摄影棚里拍张照,他们往往欣然应允。两年来,姚帅和406位病人及家属,交心对谈至少12180分钟,每个平均30分钟。“和我交谈,能帮助他们卸下压力,最后很多人会潸然泪下,但最后会感谢我。”身为一名85后年轻医生,姚帅正在用自己的方式重新建立患者对医生的信任,以及医生所应该承担的责任。

▲老上海退休工人 91岁 患者

“在食堂工作的时候,要负责全厂三四百个人的伙食,采购量非常大。但这么多年我没有捞过任何好处。

那些捞油水的人早就下了台,有的从偷米偷油起,越贪越大,最后吃了13年官司。一个人啊越吃越想吃,所以贪不得,要清清白白做人。”

正如他所说,“如果有人因为自己的痛苦,向我伸出手的时候,我肯定会去拥抱他。我希望别人能够避免那份痛苦和无助。”而《人在医院》系列摄影作品,则可以理解为一个医生对病患的凝视。

用黑白照定格众生相,引发网友热捧

翻阅姚帅在医院拍摄的1万多张肖像,会发现都有一个共同的特点——清一色的黑白色系。有人觉得照片处理成黑白色,看着一点都不吉利。但姚帅有着自己的坚持。“我喜欢黑白,因为它更能凸显一个人的神态和内心真实的精神状态。如果增添了色彩,就会干扰这种感觉,牺牲色彩后,他们的肖像才可以被平等地展现出来。”姚帅说,黑白照片上,他们脸上深深浅浅的皱纹、略微凌乱的发丝,甚至衣服的质感都清晰可见,无声地诉说着岁月的沧桑。

▲父亲患癌的独生女儿 33岁 患者家属

▲佛教徒 82岁 患者

▲退伍军人 66岁 患者

「世间百态,人生况味,以医院为一个节点」,姚帅在自己的 CNU (中国视觉联盟)博客里写道。他将自己拍摄的照片发在博客上,只去呈现,而不去议论,只用一张简单的照片、一段简单的文字,将这些故事用叙述的形式表达出来,让看的人自己去体会。

“很感激有这样一名医生,有血有肉地关注普通人在痛苦的最后时刻的生存状态,让我们开始珍视自己。”“作为一名医生医生,在看惯生死后,再读这些文字,看这些照片,依旧流了泪。”“每段人生都催人泪下!感恩,有姚医生这样的医者仁心!”……令姚帅意外的是,这些作品很快在网络引起轰动,网友们的好评如潮水般涌来。更吸引了腾讯、搜狐、丁香园、一条、广州日报等媒体纷纷聚焦,点击率迅速超过10万+。“之所以会把这些作品投放到网上,并不只是为了自娱自乐或者追名逐利。我只是觉得,自己所在的城市,人们对艺术的倾向相对来说还是比较传统的。而我的作品就是想传达这种新颖的、不一样的美感,也渴望和更多人沟通交流。”

▲青年守寡的老妪 63岁 患者

由于平时工作超负荷、压力大,加上医患矛盾的加剧,姚帅很害怕自己以后会忘记成为医生的初心,而拍摄《人在医院》的项目,从某种程度改变了他。更准确地说,是回归到他刚做医生的样子。“本想拍摄 1000 人,但因为近期工作和生活上的事情,我目前暂时停止了这个拍摄计划。但后期可能会改变形式,继续拍摄,尝试表达两人之间关系的肖像。”谈及未来的打算,30岁的姚帅坦言,拍摄肯定会继续下去,他很希望能够通过举办展览,或者以影集的方式将他的作品呈现出来,让更多的人能够看到它,他也很期待相关专业的艺术家或者老师对他的摄影创作进行指点和交流。

姚帅的镜头将病人无处安放的情绪和来不及回头看就要匆忙遗落的人生放大,这样的时刻,既无奈又动人。在他看来,从本质看来,医学和摄影本质上都是对人的一种关怀。不过,医学是对人健康的尊重和其生理上的维护,让患者能够更体面地生活。而摄影则客观地尊重人们的生活状态。两者都带有人文色彩,在这个维度上互相交织。

(来源:南通发布 编辑/张闻芝)