“桂子月中落,天香云外飘。”中秋节前后一般是桂花飘香的时节,而今年却姗姗来迟,直到近日才进入繁盛期,赏桂正当时!

桂花有个好听的名字,叫“秋香”;它被视为美好、吉祥的象征, 如“兰桂腾芳”;它有很多有趣的典故,如“吴刚斫桂”…… 今天课代表就和大家一起聊聊桂花!

清 钱维城画桂花于敏中临黄庭坚帖成扇 现藏于故宫博物院

壹

自古以来,桂花就深受人们的喜爱。

桂花树的栽培历史已超过二千五百年,是中国名贵的花木,栽植主要目的是赏花及享受桂花的香味。汉朝上林苑内也种有桂花,汉中圣水寺内仍矗立一株汉桂,直径2.32米,应该是目前为止,世界最大的桂树记录。

文人墨客们写出了不少与桂花有关的千古绝唱:“人闲桂花落 , 夜静春山空”,“广寒香一点,吹得满山开”,“暗淡轻黄体性柔, 情疏迹远只香留”……

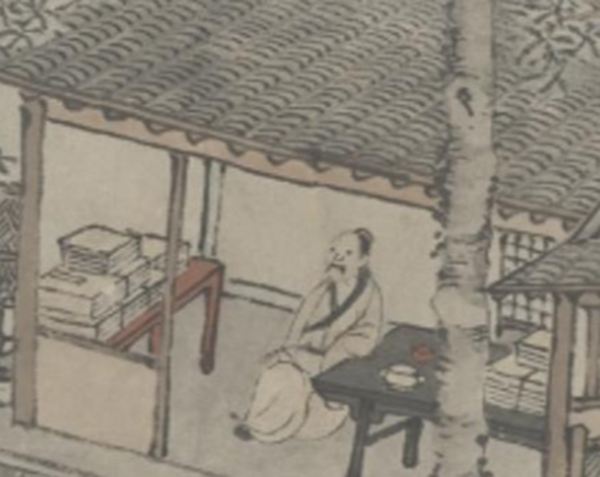

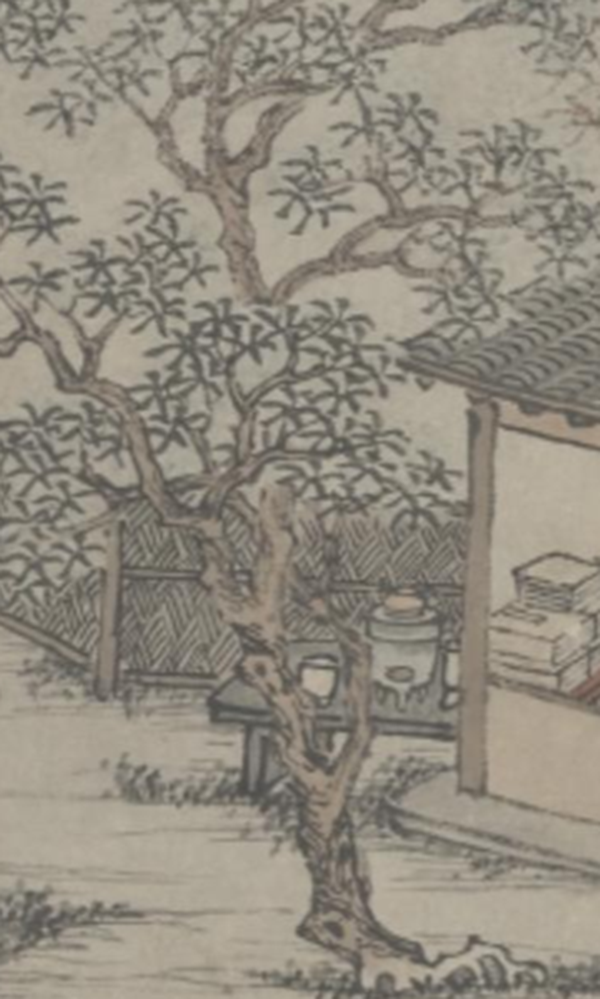

那么,古人是如何把赏桂这一雅兴发挥到极致的呢?一起来看看明代沈周的这幅《桂花书屋卷轴》:

秋日,

坐在自家依山而建的庭院里,

面前摆着深爱的图画、书籍、酒壶。

明 沈周桂花书屋轴局部 现藏于故宫博物院

天已微凉,

刚刚又下完一场雨,

庭院里,桂花的香气更加馥郁迷人,

不像是人间凡品,

倒像是从广寒宫移植过来的。

明 沈周桂花书屋轴局部 现藏于故宫博物院

外面的炉子上正热着桂花酒,

仆人正捧着装满桂花点心的食盒走来,

吃下去满口的凉爽清甜。

晋陶渊明独爱菊,

我独爱“秋香”。

明 沈周桂花书屋轴局部 现藏于故宫博物院

沈周是明代吴门画派的创始人,鼎鼎大名的唐伯虎和文徵明都是他的学生。沈周一生淡泊名利,不去考科举走仕途,而是在他的书屋里“不栽春卉种秋芳”,醉心诗文书画。

明 沈周桂花书屋轴局部 现藏于故宫博物院

贰

在古人的眼中,桂花不是人间凡种花,而是广寒宫里的仙品。

唐朝段成式《酉阳杂俎》:“旧言月中有桂,有蟾蜍。故异书言月桂高五百丈,下有一人常斫之,树创随合。人称吴刚,西河人,学仙有过,谪令伐树。”意思是传说吴刚被罚到月亮上砍伐桂花树,可是偏偏这棵树不会死也不会断,他只能被困在月亮上一直砍下去。这就是民间盛传的“吴刚斫桂”。毛泽东的诗词“问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒”,就源于这一典故。

清 画珐琅盆蜜蜡桂花盆景 现藏于故宫博物院

明朝李时珍《本草纲目》还记载,武则天、唐睿宗、宋仁宗时期,分别出现过桂子落于天竺、台州、杭州,被称为“月落桂子”,因为古人相信这是从月中桂花树上落下的。

清 黑漆嵌文竹桂花纹长方盘 现藏于故宫博物院

叁

桂花被视为美好、吉祥的象征,如“蟾宫折桂”、“兰桂腾芳”等。

《晋史》的《郤诜传》中记载:晋武帝泰始年间,吏部尚书崔洪举荐郤诜为左丞相,晋武帝让郤诜作自我评价,答曰“臣今为天下第一,犹桂林一枝”。后来桂花就成为科举高中前三名的代称。状元是红(丹桂) 、榜眼为黄(金桂) 、探花为白(银桂) 。故我国科举时凡中榜登科者被称为“折桂”,对获得殊荣者则被誉为拥有“桂冠”。唐代以后,科举制度盛行,“蟾宫折桂”便用来比喻考中进士。

清同治 红色缎辫绣蟾宫折桂纹活计-靴掖 现藏于故宫博物院

东晋名将谢玄早在少年时就聪明颖悟,为叔叔谢安所器重。有一天,谢安和子侄们谈话时,问:“按说你们都还未成人,品学如何,也不会影响父辈,何以我这般望你们有出息呢?”谢玄回答道:“这就好比谁都希望芝兰玉树生在自家的庭前阶下”。 淝水之战时,东晋以八万军力大胜前秦的八十多万军力,谢家功不可没,一门多人被封爵。后人遂以“芝兰玉树”比喻子弟有出息。

此后,人们又用芝兰和丹桂一起散发芬芳,比喻子孙昌盛显达,这个成语便是“兰桂腾芳”或者“兰桂齐芳”!

清光绪 杏黄色江绸绣兰桂齐芳纹夹衬衣 现藏于故宫博物院

《舌尖上的中国》美食顾问董克平在《食趣儿》里说:“花卉纳入食物领域算是古已有之的事情”,茉莉花入茶、桂花入酒等等都是令人赞不绝口的佳品。桂花经盐或糖渍后,还可以做成食品,比如,桂花糖、桂花酥、桂花糕、桂花蜜、桂花酒……这个清冷的晚秋,因为有了桂花而热闹甜美起来。

(我苏网 文/五柳 参考《成语故事植物图鉴》、《红楼梦植物图鉴》、百度百科)