陈德华在天山修路期间用过的搪瓷缸和穿过的汗衫

陈德华珍藏的一一三团第四届党代会编组名单

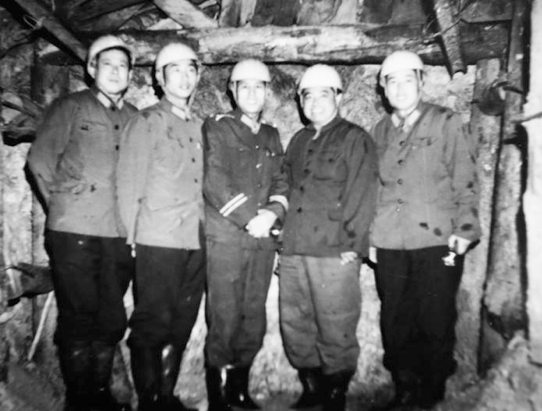

1982年陈德华(左一)陪同上级领导视察玉希莫勒盖隧道施工现场

今年已70岁的陈德华是淮安区籍天山筑路老兵,自打从市国税系统退休后,他大多数时间生活在外地。此次回到淮安,他想把手中收存的几份有关天山筑路岁月的史料,提供给记者用作参考。

●三份史料 珍藏至今

“你们约了我几次,都落了空,实在对不住,这次回淮安,我无论如何也要跟你们见个面。”记者的登门拜访,让陈德华激动不已。陈德华说,为了这次采访,他头一天晚上就把压在箱底已经多年的史料找出来了。

陈德华告诉记者,自己搬过多次家,遗失了不少东西,唯独这些“宝贝”,不管家搬到哪里,都会带上。老人一边说着,一边从一个档案袋中小心翼翼地取出一叠泛黄的纸张,铺摆在客厅的圆桌上。经仔细查阅,记者发现,老人珍藏的这些纸张,内容主要包括三个方面:一是中国人民解放军基建工程兵第一一三团历次党代会(含党员大会)情况简介;二是一一三团第四次党代会所涉及的相关名单;三是1981年基建工程兵第十二支队(前身为军委工程兵第四工区,下辖一一一、一一二、一一三大队,而一一三大队的前身即为中国人民解放军基建工程兵第一一三团)转业干部花名册。

通过这三份史料,记者得到这样几点信息:一是从1965年2月8日至1983年9月19日,经过多次改编的基建工程兵第一一三团一共召开过四届党代会;第四届党代会召开的时间,正好处在天山公路建成通车的月份,会议期间,陈德华担任过代表资格审查委员会委员,和淮安兵徐成龙一起被推选为团第四届纪委委员候选人,徐成龙同时还与张步友、刘其章、胡永胜、刘新法等淮安兵一道,被推选为出席基建工程兵第十二支队第三届党代会的党代表候选人;此次第一一三团党代会分组讨论的时候,淮安兵张步友、王学龙分别担任第二组、第五组的记录员;此时的陈德华,是团干部股副股长。二是淮安八百勇士中的唯一一名淮阴区人、今年已88岁高龄的吴迎时,从副团长岗位转业是1981年,而全团这一年转业的淮安籍筑路连排干部有张艺华、朱建明。

结合此前采访报道所获知的情况,记者得出这样一个结论:天山筑路期间,淮安兵不仅在天山筑路施工一线特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献,而且在全团也是官兵们公认的优秀代表、先进分子。因此,陈德华提供的上述史料,为全方位呈现天山筑路的淮安籍英雄群像提供了另一个维度,打开了又一扇“窗”。

●两次遇险 绝处逢生

通过采访,记者同时了解到,1969年底参军入伍的陈德华是原淮安县泾口公社(现已划入淮安区车桥镇)人。1971年,陈德华担任军委工程兵第四工区建筑第一六八团(中国基建工程兵第一一三团的前身)二营六连九班班长。三年后,部队从湖北宜昌转场进入新疆,陈德华已经是军委工程兵第四工区政治部干部科干事,协助部队设在宜昌的留守处处理相关事务。所以,他是最后一批进疆的,进疆的时间是1975年初。

进疆后,陈德华继续从事干部工作,参与整个工区的干部考察、培养、入学深造、转业等工作。和他一起在第四工区司令部、后勤部共事的还有侯正年、陈玉荣、史顺生、赵峰凯、许兆富、张兆明等淮安区籍同乡。直至1982年起,陈德华才被调往一一三大队,先后担任干部股副股长、股长,并于1986年8月转业。

随部队在天山期间,陈德华为了考察、培养干部,跑遍了工区下辖的所有部队,行程数十万公里,累计找官兵谈话、谈心近2万人次,写了20多本谈话笔记。其间,陈德华也曾两次遭遇险情。“一次是1978年秋天,去一六八团考察干部,从玉希莫勒盖隧道南洞口返回的途中,吉普车刹车失灵,冲向悬崖,车头已经悬空在悬崖边,一块石头挂住了车子底盘,捡回了一条命。”陈德华说,还有一次是1979年冬天,去汽车营考察干部,途经一六八团,方向盘拉杆断了,车子冲进了沟里,好在当时车速慢,沟里又有厚厚的积雪,全车人得以安然无恙。

●三员猛将 记忆犹新

陈德华告诉记者,自己在入伍体检的时候,身体素质过硬,被评为特种甲等,加上当时年轻,浑身是劲。不过,陈德华说,尽管自己力气不小,但真正称得上“大力士”的,要数来自家乡淮安区的三员猛将。

“一个是王根法,曾经跟我分在一个班。在整个排,他力气最大。砌挡墙的时候,凡是战士们搬不动的大石头,只要王根法出马,一个顶俩。”陈德华清楚地记得,比王根法更牛的是人送外号“半挂车”的智俊平,一个人能抵得上半挂车,200多斤重的大石头挡在施工路上,他三步跨、两步走,背起石头不用歇脚,是全连出了名的“大力士”。

“最了不起的是张廷栋,全团上下,数他力气最大。”陈德华回忆说,智俊平背着200多斤重的石头可以做到腿不抖、气不喘,张廷栋则一次能背一个重300多斤的大油桶,在施工一线干起活来,跟玩命一样。

“毫不夸张地说,当年在天山上,淮安兵个个都是好样的,能吃苦、能战斗、能打赢、不服输,人人都有奋勇争先的思想、攻无不克的能力。”陈德华说,虽然自己从1986年阔别天山,转业回到家乡,但那段天山筑路岁月,还有那份深厚的战友情谊,他这辈子都不会忘记。

(来源:淮海晚报 编辑/张泉泉)