一座城市的发展不仅体现在经济的增长,还蕴含在文化生活与市民记忆之中。生于1936年5月29日,已经83岁的大华大戏院,依然伫立在繁华的南京新街口,旁边还是83年的老邻居中央商场。时光流转,如今,大华大戏院里播放的影片已经从默片到声片,从黑白到彩色,从标准银幕到宽银幕立体声,这里讲述着银幕变迁,岁月留声的故事。

“就是一进门那个形状没动,但是一上楼梯我们两个就觉得变了。我们小时候,天天客满、场场客满……”相互搀扶的两位老人都七十多了,穿过大华大戏院的招牌“门脸”, 二老摸摸黄色水墨石子的墙面,敲敲定海神针似的十二根大红柱,再望望当年最时髦的玻璃镶嵌天花板。站在这里,对很多老南京来说,回忆已经扑面而来。

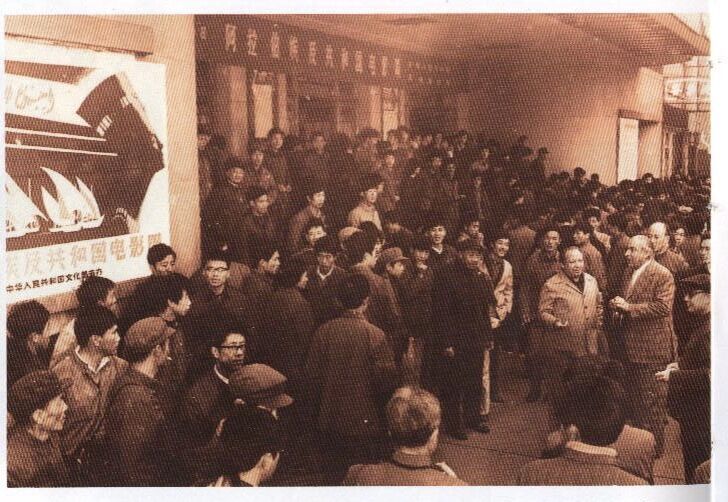

大华的老经理索心忠回忆,1950年重新开业时放的是美国米高梅的歌舞剧《百鸟朝凰》,梅兰芳在这扮过《贵妃醉酒》。电影票总是很紧张,即使挂出“售完”的大牌子,也有市民排队苦苦守着退票。“繁华主要是每天开电影,一天要开六七场,从早上七点钟,开到晚上十点。那时候文化生活比较单调,星期六、星期天一般买票是买不到的,都是团体包票。”

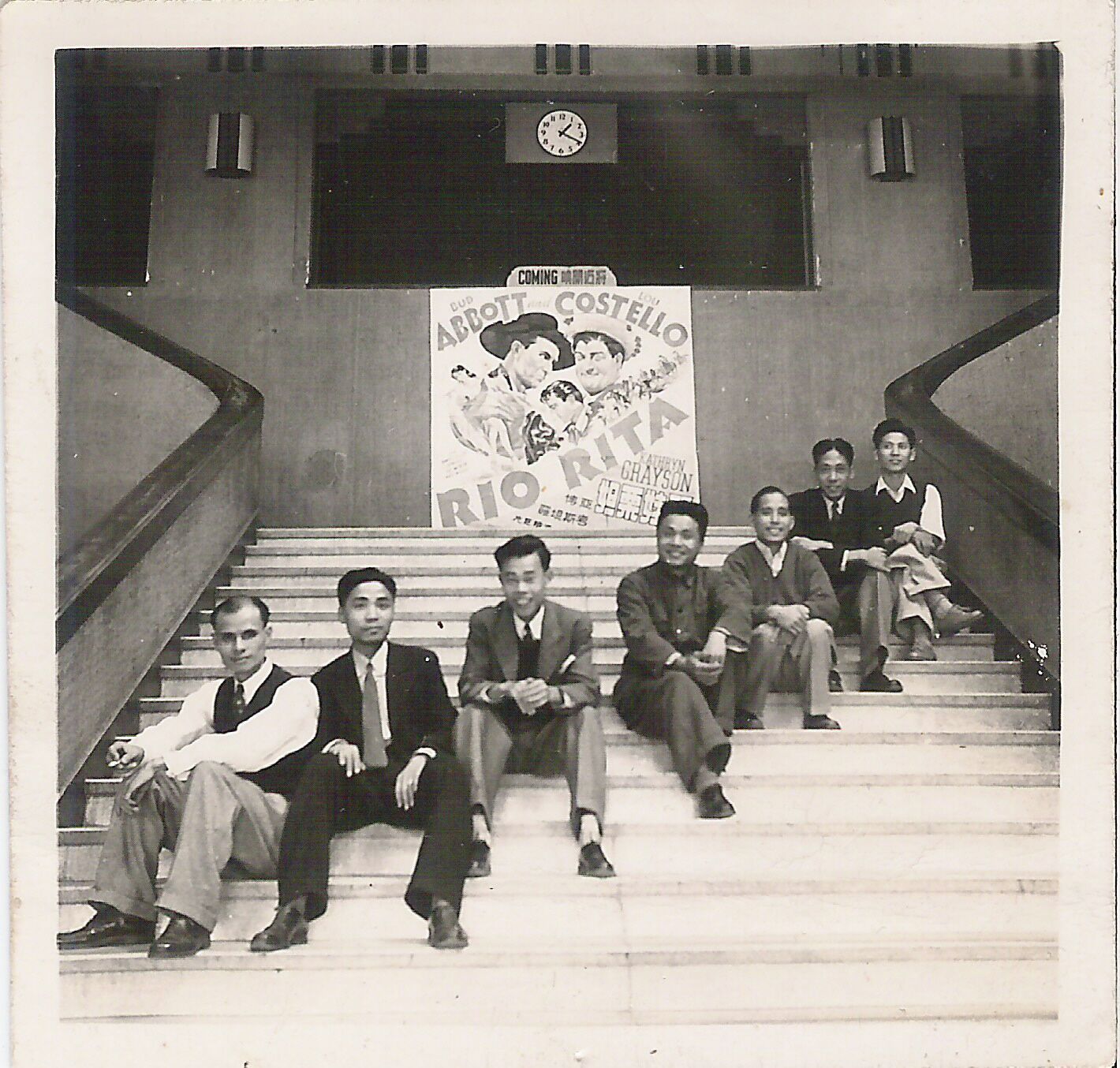

上世纪50年代初期,新中国电影刚刚起步,这期间影院主要放映前苏联的电影。夏伯阳、保尔·柯察金等许多英雄形象,深深地影响了一代人的成长。再后来,国产影片有了突飞猛进的发展。老南京叶凤来说,那时看电影是人们陶冶性情最时尚的享受,“新街口中心,哪个不来啊。它的电影上一场和下一场不同,所以我们可以连看三场。57年的时候,那个时候我们看《秋翁遇仙记》,早上6点就开了,冬天哦,过年的时候,我们就过来了。”

到了20世纪80年代前后,《保密局的枪声》、《庐山恋》、《小花》等电影,每天放映10场依然一票难求。大华大戏院的票房也因此屡创新高,1989年更是突破200万元大关,成为全国票房冠军的常客。

欧阳冲是在2001年进入电影行业。他说有1803个座位的大厅曾是大华的骄傲,却也在电影院多厅化改造的趋势下,成了当时大华被整个电影行业淘汰的理由。那阵子,大华总被观众投诉,“主要的座椅还是老式的钢丝沙发,经常有观众坐在上面戳破了裤子,然后还有老鼠爬到脚面上的,从这方面也看出它当时的设备非常陈旧。随着国内电影市场的不断发展,大量的影片走向市场,一个厅、一块荧幕根本满足不了电影观众的需要。”

怀旧本身无法延续一座城市地标的生命,只有符合时代的发展才能重新焕发活力。进入二十一世纪,各类电影院扎堆发展带来了激烈的竞争,也孕育了电影的集市化。大华大戏院也开始了它的艰难转身。

2013年5月29日,经过两年多的维修改造,大华大戏院重新开业。发展会员、团购营销、在线选座、杜比全景声、4D影厅,“老字号”品牌更响亮。欧阳冲说:“电影观众赶集,反而促成了一个电影的发展。影片、影院、观众,三方面相辅相成。影片的丰富导致影院不断增加,影院增加观众群不断攀升,观众群攀升票房也在增加,票房增长又刺激了电影的生产。”

2018年,我国电影生产故事影片902部,科教、纪录、动画和特种影片180部,总票房超过600亿元。电影院线拥有银幕超过6万块,数量跃居世界第一。

今年国庆档,《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三部主旋律大作点燃市场。大华大戏院里依然人来人往,那些曾经在大华度过童年时光的孩子们,现在,带上自己的父母和孩子,在这里创造新的回忆,“涕泪交加,看得非常的感动。而且现场很多的观众都是上有老、下有小,一家三代来观影的。给孩子一个美好的教育,我们正好感受一下我们国家越来越强大。”

(来源:江苏新闻广播 记者/张倩)