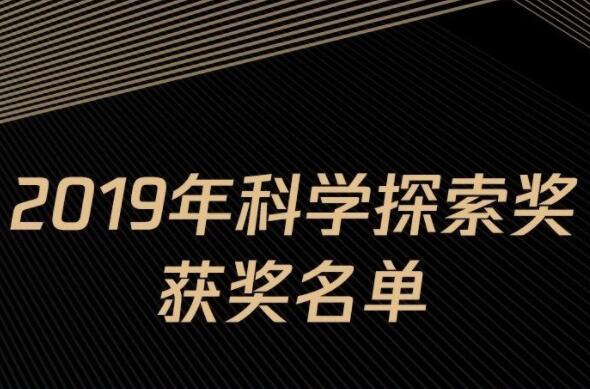

我苏网讯 9月20日,2019年 “科学探索奖”获奖名单公布。来自全国26个科研单位、高校和企业的50位科学家成为首届“科学探索奖”获奖者,每人将在未来5年获得由腾讯基金会资助的300万元人民币,江苏有9人上榜。

其中,数学物理学板块3名,分别是南京大学教授万贤纲、中国科学技术大学教授陈宇翱(江苏启东人)和上海交通大学教授陈江来(南大物理系98届校友);生命科学板块2名,分别是北京大学分子医学研究所研究员刘颖(南大生物系06届校友)和武汉大学教授宋保亮(南京大学生物科学与技术系97届校友);天文和地学板块2名,分别是南京大学教授施勇和中国科学技术大学教授汪毓明(江苏常州人);交通建筑板块2名,分别是东南大学教授徐赵东和杨俊宴。

江苏首批获奖者都是谁?

陈宇翱:第二位“菲涅尔奖”华人获得者

陈宇翱

公开资料显示,陈宇翱1981年4月出生于江苏启东,是获奖9人中年龄最小的一位,现任中国科学技术大学近代物理系教授。

2013年,欧洲物理学会授予陈宇翱“菲涅尔奖”,以表彰他在光子、冷原子量子操纵和量子信息、量子模拟等领域的杰出贡献。这是授予量子电子学和量子光学领域青年科学家的最高荣誉,陈宇翱是获此奖项的第二位华人科学家,而前一位获奖者正是他的导师潘建伟院士。

刘江来:为中微子实验打造“刻度尺”

刘江来

刘江来,1998年本科毕业于南京大学物理系,现任上海交通大学物理与天文学院特聘教授。在粒子物理微小参数的精确测量领域有丰富的研究实践,在一流SCI杂志上发表论文20余篇。

2012年3月8日,大亚湾中微子实验国际合作组宣布发现了一种新的中微子振荡。在此次中微子实验中,上海交通大学刘江来中微子团队承担着刻度系统的安装、调试、取数和物理分析工作,也就是设计一把“刻度尺”,帮助测量出新的中微子振荡几率,从而为这一世界性成果作出了关键性贡献。

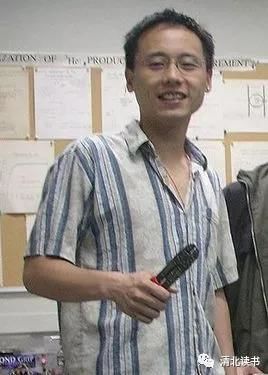

万贤纲:发展出高效预测拓扑材料方案

万贤纲(右一)

据南京大学物理学院官方资料,万贤纲现任南大物理学院教授,博士生导师。2015年,获得国家杰出青年科学基金。

近年来,拓扑量子态是物理学和材料科学领域的前沿热点。万贤纲教授的科研团队及其哈佛大学合作者,系统地大规模搜索了整个材料数据库,获得大量拓扑材料线索,并以此为基础设立了拓扑材料基因库。具体来说,就是发展了一套非常高效的预测拓扑材料的方案。2019年2月28日,国际学术期刊《自然》正刊以《利用对称性指标进行拓扑材料全面搜索》为题发表这项研究成果。

刘颖:29岁当上博导,保持对生命现象的好奇心

刘颖

据北京大学分子医学研究所官网,刘颖现任线粒体与代谢研究室主任,于2019年8月2日入选2019年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单。她也是此次“科学探索奖”4名女性获得者其中之一。

对生命现象充满了好奇心,高二开始,刘颖就坚定了想要学习生命科学的信念。2002年高考志愿填报,刘颖只填了南大生物这一个专业,而且还“不服从调剂”。最后,当然是如愿以偿了。2016年,刘颖以校友的身份重回母校,在南大2016级本科新生开学典礼发言。

刘颖在《科学》《自然》《细胞》等顶尖杂志上发表多篇高水平论文,取得多项原创性成果:首次证明了神经肽介导了神经细胞内线粒体抑制激活其他组织的细胞非自主性应激反应,发现了线粒体损伤的隔代遗传现象……刘颖因此也在29岁就被北京大学聘任为博士生导师,引起国内外轰动。

宋保亮 :发现高血脂的“保护基因”和新型“肥胖因子”

宋保亮

于1997年在南京大学获学士学位、今年44岁的宋保亮现任武汉大学生命科学学院院长。今年8月1日,中国科学院官网公布了2019年院士增选初步候选人名单,宋保亮就在其列。

宋保亮一直从事与心脑血管疾病发生密切相关的胆固醇代谢研究。2018年6月7日,《科学》杂志以研究长文的形式发表了宋保亮研究组的成果——他们从人身上发现了一个新基因,该基因可以调控人胆固醇吸收,这一发现为治疗高脂血症提供了新的药物研发靶点。宋保亮教授团队近期发现,肝脏分泌的GPNMB蛋白是一个新的“肥胖因子”,利用抗体中和血液GPNMB对肥胖和糖尿病有良好治疗效果。2019年5月6日,《自然》子刊《自然·代谢》在线发表了这项研究成果。

施勇:首次发现化石星系中的一氧化碳气体

施勇

出生于1980年的施勇,现任南京大学天文与空间科学学院教授、博士生导师,主要研究活动星系核、星系形成和演化、恒星形成。他成功主持过多项空间望远镜(Spitzer 红外空间望远镜和Herschel 远红外空间望远镜)的观测项目,以及国内外各个波段上地基望远镜观测项目,于2018年入选国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单。

2016年3月,施勇与合作者申请获得位于西班牙的IRAM 30米毫米波望远镜60个小时的观测时间,成功在一个化石星系中探测到一氧化碳气体。这一研究成果于2016年12月9日被《自然·通讯》报道。

汪毓明:提出行星际空间中的多重磁云概念

汪毓明

汪毓明1976年出生于江苏常州,现为中国科学技术大学地球和空间科学学院执行院长、中国科学院近地空间环境重点实验室副主任。2005年获国家杰出青年科学基金资助。

他主要从事日地物理和空间天气学研究,先后提出了行星际空间中的多重磁云概念,发现了对地有效日冕物质抛射源区分布的东西不对称性,建立了日冕物质抛射的偏转传播理论模型、内部参数反演模型,发展了日冕激波强度的估算方法等,在日冕物质抛射的对地有效性方面作出了重要的贡献。

徐赵东:不倒的房屋获国家技术发明二等奖

徐赵东

徐赵东,现任混凝土及预应力混凝土教育部重点实验室副主任,东南大学土木工程学院教授,博士生导师。主要从事结构抗震与振动控制、结构健康监测、智能材料与结构等方面的研究。

地震、强风等振动会引起土木结构灾变倒塌和大量人员伤亡,发展高性能减振材料和装置对结构实施有效振动控制意义重大且为国际热点难题。针对该难题,徐赵东教授领衔完成了“高稳定高耗散减振材料制备关键技术与装置开发及工程应用”的创新技术研究,所发明的减震材料和装置可以显著提升结构的抗震(振)能力(结构的地震或风振反应可减少40%~60%)。此项技术已在上海崇明长江大桥、西安富锦佳苑等高层建筑中取得应用,该成果获2014年度国家技术发明奖二等奖。

杨俊宴:承担南京、广州等十多个城市的规划研究项目

杨俊宴

杨俊宴,东南大学建筑学院城市规划系教授,博士生导师,东南大学城市中心区研究所所长。研究方向为城市与区域规划,研究重点为城市中心区发展与大尺度城市设计。

近年来,出版专著10部,发表学术论文110余篇,获得国家发明专利授权11项,还曾带领团队,负责承担广州、南京、武汉、无锡、郑州等数十个城市、地区的城市规划研究项目。

(我苏网综合自南京大学官网、武汉大学官网、中国科学技术大学官网、东南大学官网、清北读书微信号、凤凰卫视、紫牛新闻、中国科学报、百度百科;编辑/木圭)