我苏网讯 相信大家已经对《国鼎魂》中主角潘达于历经战乱,屡遭逼迫,但仍誓死护鼎的故事耳熟能详。这部剧除了剧情精彩,还有很多知识点哦,今天就让我们来科普一下吧!

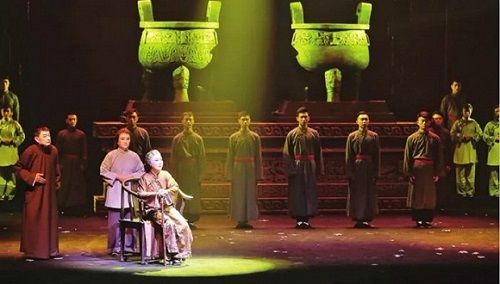

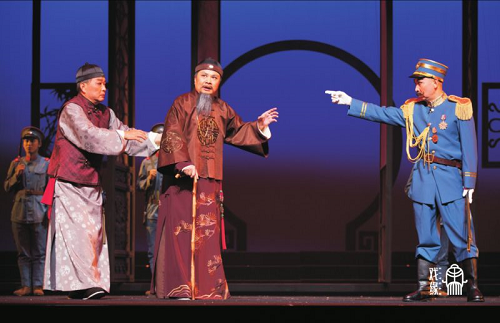

“国鼎魂”剧照

第一批国家级非物质文化遗产——“苏剧”

苏剧源于江苏苏州地区的曲艺“苏滩”(又名对白南词,俗称"打山头"),集南词、昆曲、花鼓滩簧之长,成就了自己独具特色的风格。其高度的艺术性使它能与昆曲、苏州评弹并称为苏州艺坛“三朵花”,于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

“国鼎魂”剧照

苏剧集百家之长 ,成一家之言的特色可在其分类和唱腔里体现。

分类方面,苏剧可分为“前滩”及“后滩”两大类,“前滩”演唱剧目的内容来源于略加改编的昆剧传奇,并以南词曲调演唱,这便把昆曲典雅的词句通俗化,成为了苏剧的独有特色;“后滩”曲目则大多改编与创作自民间说唱或滩簧对子戏,内容大多贴近市井生活,表演风格较为诙谐、滑稽通俗。

“国鼎魂”剧照

唱腔方面,苏剧唱腔的来源同样受着昆曲曲牌、南词、滩簧曲调的影响。昆腔的影响使苏剧的音乐风格婉转清丽,细腻动人,伴奏的主乐器二胡与江南丝竹使其具有浓厚的江南风味。

苏剧常用的传统曲调十分多样化,数量达数十种,例如“太平调”、“弦索调”、“流水板”、“迷魂调”等,其中“太平调”使用最多,又有“慢板”、“快板”、“散板”等各种板式,而“国鼎魂”就是以“太平调”为主,配合“弦索调”、“流水板”、“快板”等曲调和板式来体现苏剧的韵味。

“国鼎魂”剧照

国家级宝藏的“大盂鼎”与“大克鼎”

“大盂鼎”与“大克鼎”分别是西周早期与晚期文物,它们早在清朝末年就与“毛公鼎”被称誉为“海内三宝”。

潘达于将大克鼎、大盂鼎捐献给国家

“大盂鼎” ,又称“廿三祀盂鼎”,是西周早期(康王时期)贵族盂所作的祭器。它被泥土埋藏了数千年后,终于在1849年出土于陕西郿县礼村,现在身处中国国家博物馆给世人展示西周风采。

鼎高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。器以云雷纹为地,颈部饰带状饕餮纹,足上端饰浮雕式饕餮纹,下衬两周凸弦纹,是西周早期大型、中型鼎的典型式样,雄伟凝重。

西周大盂鼎照片

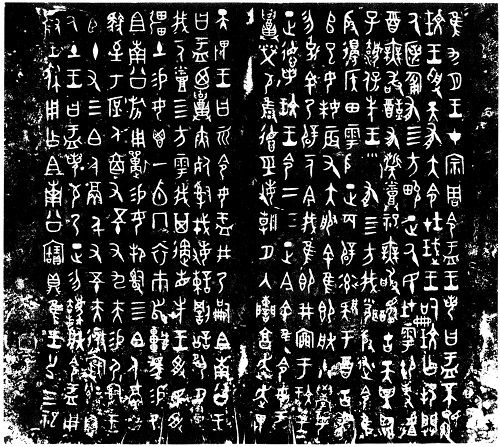

鼎的内壁方面,有铭文291字,内容大概关于周康王向盂叙述文王、武王的立国经验,康王另外亦告诫了盂要效法祖先,忠心辅佐王室。这段铭文是研究周代分封制及君臣关系的重要史料。

大盂鼎的铭文亦有高度的书法价值,可以说是西周早期金文书法的代表作。书法体势严谨,字形、布局都十分质朴平实,用笔方圆兼备,具有端严凝重的艺术效果,开了《张迁碑》、《龙门造像》等书法名碑的先河。

西周大盂鼎铭文

“大克鼎”,又称“膳夫克鼎”,是西周晚期(孝王时期)一位名叫克的宫廷大臣所铸造的青铜器。它与大盂鼎的命运差不多,在1889年才于陕西扶风县法门镇任村出土,现在是上海博物馆的镇馆之宝之一。

大克鼎的外表呈现出青铜纹饰与雕塑艺术的完美融合。它通高93.1厘米,口径75.6厘米,重201.5千克。鼎有两耳,口部微敛,腹略鼓,底部的三足略似兽蹄,整体造型显得沉稳厚实。鼎腹外表饰大环带纹,足上端饰兽面纹。颈部方面,它有三组变形兽面纹,腹部饰环带纹,鼎足上还装饰着浮雕兽面纹,十分精致。

西周大克鼎照片

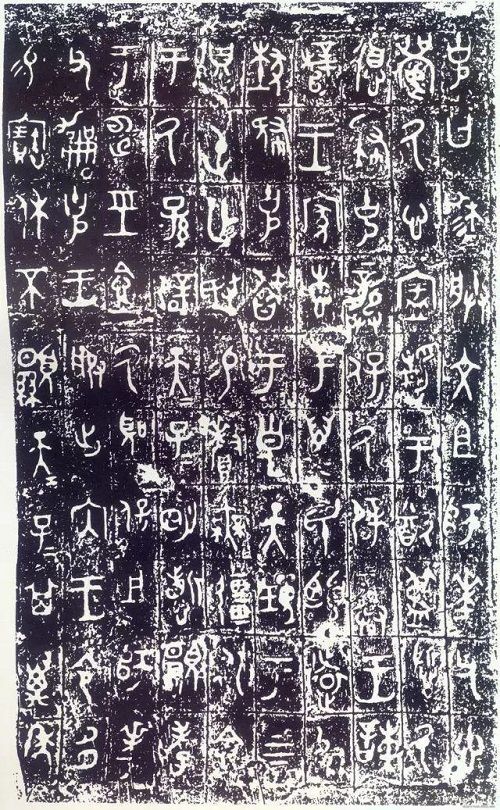

鼎的内壁方面,有铭文28行,共290字,内容记述了宫廷大臣克对祖父师华父所立功绩的颂扬,赞美他辅助周王室管理好国家,以及他所具备的美好品德。克能担任传达周天子命令的重臣都是因为祖父的功勋,周孝王更赏赐克衣物、土地、奴隶和乐官。这段铭文对于研究西周的土地制度、社会制度,提供了极其珍贵的史料。

除了铭文内容有价值外,大克鼎的字体也有高度的书法价值。铭文字体规范,体势严谨,通篇铭文都布局在整齐的网格之中,有些地方还能见到清晰的网格线,笔划亦均匀遒劲,是西周晚期具有代表性的金文字体之一。

西周大克鼎铭文

现在大家是不是都对“国鼎魂”的表现形式更了解,也更明白主角潘达于守护“国鼎”的意义呢?

在今年的紫金文化艺术节上,苏剧“国鼎魂”将又一次载誉上演,届时大家便可更深入地欣赏这部荣获文华大奖的精品剧目!

(本文内容来源/ 搜狐网,书法空间,百度百科《说文解物》,今日临沂,三好网,界面文化人民网,风俗网,凤凰新媒体(戏缘官方);编辑/实习记者 唐颖心)