长江的江面被风吹的皱起一层涟漪,这是位于长江三桥的桥墩处,江水因为碰到桥墩而水流减缓,迂回往复,近岸处芦苇齐肩,这里天然地形成一个小小的港湾,水草蓉蓉下嘈嘈杂杂,是各种鱼类的声音。以各类小鱼虾为食的江豚就在此处出没。

突然,远处的水面上跃然浮现黑色的弧光,逆流而上的江豚在滔滔江水中戏水玩耍,黑色的脊部时而跃出水面,时而潜入江水之中,起起伏伏,转体灵活,不时在空中划下一道弧光,情景颇为壮观。

“现在是涨潮的时候,江豚距离我们已经比较远了。每年春季枯水的时候,江豚因为到近岸觅食,活动范围可能离我们更近,观测的更清晰。”南京长江江豚保护队的观测员杨金龙跟小编说。

早上小编坐了很长时间的车,才来到长江三桥下这个江豚观测点,周围围绕大片农田,从几个弃之不用的鱼塘可以看出,这里曾经是有人居住的。江豚志愿保护队的队员告诉小编,这里就是因为设立保护区,所以进行了拆迁,沿岸地带目前已全部恢复自然生态了。

2016年,七坝港江豚保护区成立,杨金龙所在的南京长江江豚保护队也应运而生。

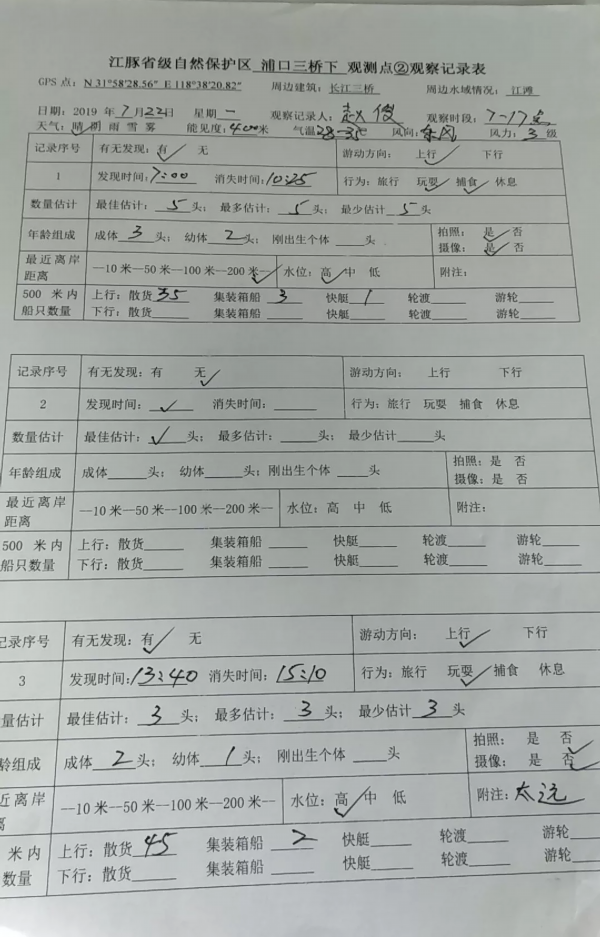

那一年,南京整治了沿岸大批捕鱼养殖工业企业,跟杨金龙一起的长江沿岸100多号渔民都弃渔上岸了。之后,杨金龙等12人就加入了守护江豚的南京长江江豚保护队。说起来是保护队,可那时候全是渔民的大家,哪懂得什么保护,在南京市江豚保护协会及相关部门组织下,杨金龙等渔民听专家教授讲课,定期学习,掌握江豚的形态特征、生活习性等等专业知识。整个队伍配备了手机和记录单,大家好奇地学习如何拍照记录,以及如何用文字记下江豚的活动。

△南京长江江豚保护队队员杨金龙

三年来,队员们和专家教授不断磨合修改观测记录表,不断以更好更科学的方式呈现江豚在南京水域的个体和活动情况。队员们每年提交有效表格不少于300份,有效照片不少于100张,有效视频不少于100段。

在这个过程中,不断有渔民离开,观测工作是异常辛苦的。在三桥下和八圩江边两个监测点,队员需要从早上6点到观测到晚上6点,虽然大家是值班制,但一个队员需要一天都待在一个点,除了负责观察该段江面上江豚出现的时间、数量、活动规律,还要记录周边人类和船只情况,这个工作是不允许队员分心的。杨金龙说冬天冷起来的时候穿厚一点活动活动就好,夏天炎热起来可就不好受了。

小编特意看到队员们的观测地点,在一片小小的树荫下,搬一个小板凳坐着,就是南京长江江豚保护队队员的一天。入伏后,南京的气温最高曾直逼39℃,他们的辛苦可想而知。队长说,天气恶劣的情况下会让队员尽早回去。

小编问队员,你们觉得这份工作枯燥吗?这时候杨金龙跟小编说:“我从小就在这里出生长大,住在渔民新村,作为渔民,50多年来都在长江打交道,现在我们不捕鱼了,看不到长江了,我心里就空落落的,现在能以这样的方式跟长江打照面,我觉得我挺满足。”说完,杨金龙会心一笑。

杨金龙是老队员了,同他一样,队里有几个人3年来也一直在。保护队负责人告诉小编,这些上岸来到保护队的渔民其实都算是志愿者,每人每周会安排到一次值班观测,平时他们就做自己的营生,养家糊口。

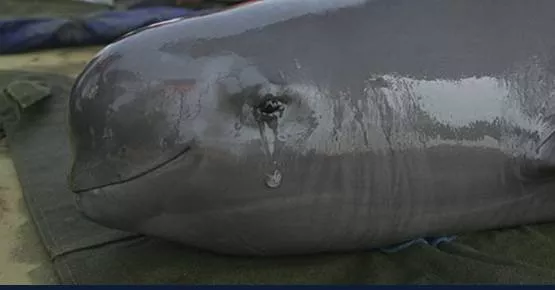

“又有江豚露出水面了!”队员兴奋地指给小编看。这些脑袋圆圆胖胖的江豚因体态憨臃曾被人们叫做“江猪”,而他们短阔吻部看起来就像永远在微笑一样,因此也被叫做水中的“微笑精灵”。队员们笑着说,我们不能捕鱼了不重要,让江豚微笑才更重要。

有了江豚第一手的记录资料,后期对江豚的科学研究和保护将不再成为难题。目前,长江南京段江豚数量稳定在50头左右,在长江江豚数量整体衰退的情况下已见保护成效。

扩展阅读

长江江豚面临的威胁主要都来自于人类活动的影响。沿岸大量自然湿地消失,鱼类生存空间萎缩,江豚赖以生存的食物因长期过度捕捞而严重枯竭。而水域的污染给江豚产生不利影响。大型船舶产生的噪音,以及高速螺旋桨等等都会对江豚带来直接的伤害。

在整个长江流域,1991年,江豚约2700头;2006年,约1800头;2012年,约1045头;2017年,约1012头……由于数量不断衰减,长江江豚被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》“极危”等级。而根据南京权威部门的调查,2015年时,长江南京段江豚仅剩20-30头。江豚的数量,已经少于大熊猫,形势异常严峻。

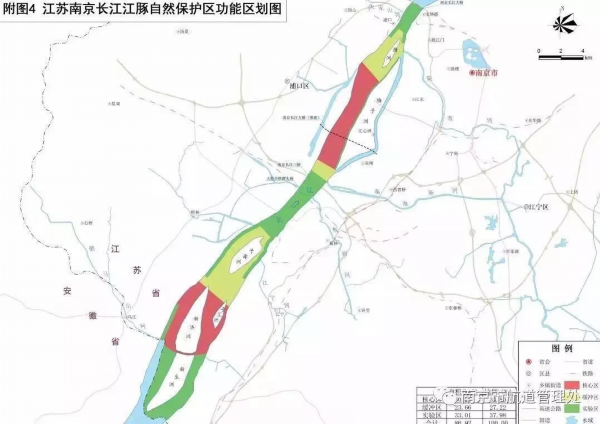

2014年1月,南京市政府提出对江豚实施保护。当年9月,省政府批准设立南京长江江豚省级自然保护区。保护区上游起自江宁区新生洲,与安徽省马鞍山市相邻,下游至南京长江大桥,总面积86.92平方公里。包括过江通道规划也为江豚修改了设计方案,同时,还拆除、搬迁了长江三桥至二桥段所有生产性码头,退让长江岸线资源3.5公里。

(来源:南京江北新区;编辑/张闻芝)