著名翻译家、英美文学研究专家巫宁坤于北京时间2019年8月10日15:20在美国逝世,享年99岁。记者了解到,巫宁坤出生于1920年9月,江苏省扬州人,曾于扬州中学求学多年。今天,记者采访了扬州中学校史研究学者李友仁等专家。

图片来源:纪录片《西南联大》截图

他是知名翻译家 曾翻译《了不起的盖茨比》

巫宁坤1939年至1941年就读于西南联大外文系,师从沈从文、卞之琳等人。

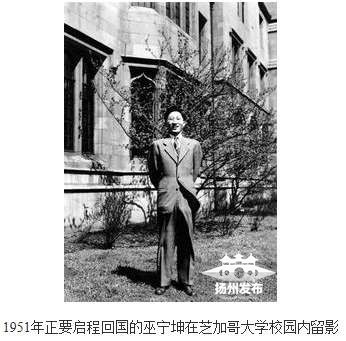

1941年夏,刚读完大二,就响应号召,投笔从戎,给来我国支持抗日战争的美国空军志愿大队担任英语译员。1943年赴美担任中国在美受训空军师的翻译。1948年3月,巫宁坤从美国印第安纳州曼彻斯特学院毕业后,入芝加哥大学攻读英美文学博士学位,1951年,燕京大学校长陆志韦邀请巫宁坤回国从事英语教学,巫宁坤决定放弃博士学位,毅然归国出任教授。

回国之后,巫宁坤先后在燕京大学、南开大学、国际关系学院等校担任英美文学教授。1962年,巫宁坤前往安徽大学英语专业任教。“文革”期间,巫宁坤被下放到生产队劳动。1974年,巫宁坤被调到安徽师范大学任教。1979年之后,巫宁坤返回国际关系学院任英文系教授,1991年退休后定居美国。

巫宁坤的翻译作品包括《手术刀就是武器——白求恩传》、《了不起的盖茨比》,以及萨尔曼·拉什迪、约翰·斯坦贝克、克里斯多夫·依修伍德、亨利·詹姆斯、狄兰·托马斯等英美名家的小说和诗歌。此外,巫宁坤在晚年还著有回忆录《一滴泪》、散文集《孤琴》等。

“我归来,我受难,我幸存。” 晚年的巫宁坤曾用九个字总结自己的人生,显示了自己对于苦难表现出的超然和豁达。

今天,省特级教师、扬州中学历史教师王雄告诉记者,他几年前在美国时曾遇到巫宁坤的一个担任校长的亲戚,曾想拜访老先生,但因为巫老当时已经90多岁,最终没有成行。

他是扬州人,曾于扬州中学求学

“巫宁坤是扬州人,曾于扬州中学求学。”今天,扬州中学校史研究学者李友仁说。

李友仁为记者找到了巫宁坤2009年8月写作的回忆文章《漫天烽火忘年情》。

“一九三七年冬,侵华日军已经从上海沿沪宁路直迫首都南京,我的家乡扬州也岌岌可危。我是土生土长的扬州人,从初一起一直在省立扬州中学就读,当时正上高三,十一月中旬,学校奉命解散,全校师生聚集树人堂,唱起《松花江上》,泣不成声,随即纷纷离校,各谋生路。”文章中,巫宁坤回忆道。

“当时家父因事去溧水未归,大哥和两个姐姐都在外地工作。我刚十七岁,生怕当亡国奴,就征得继母同意,先跟同班同学胡寿田回他在苏北汜水的家,再一起策划远走高飞。 ”巫宁坤回忆。

后来,巫宁坤碾转前往合川国立第二中学复学。 而这合川国立第二中学,与扬州中学也有着密切联系。

原来,1937年7月,抗日战争爆发,上海、南京相继沦陷后,当时的江苏省立扬州中学为了躲避战乱,保证学校正常的教学工作,遂将全校师生化整为零。当时扬州中学分散于四个地方办学:一部分师生跟随校长周厚枢西迁,在四川合川(今属重庆)创办国立二中,一部分师生迁往泰州,在泰州明德中学创办泰校,一部分师生迁往上海,在南京东路慈淑大楼创办沪校,一部分继续留守扬州羊巷。

“一九三九年夏,从国立二中毕业后,我考上了西南联大外文系。从重庆到昆明走了一个多月,十一月中才到达大西门外的联大新校舍。”巫宁坤在《漫天烽火忘年情》中回忆。

他与汪曾祺过从甚密

“巫宁坤与汪曾祺过从甚密。”扬州中学校史研究学者李友仁说。

根据巫宁坤写作的《往事回思如细雨——纪念汪曾祺逝世七周年》回忆文章,一九三六年春,巫宁坤在镇江参加高一男生集中军训时,结识了汪曾祺。

“我上的是扬州中学,曾祺上的是镇江中学。都是十六岁,编在同一个中队,三个月同吃、同住、同操练。没想到,三年以后,都当上了流亡学生,又同时考上了西南联大,曾祺读中文系,我读外文系。碰巧又同住一栋宿舍,又都爱好文艺,朝夕过从。”

“每天课后,我们就各自带上两三本书、钢笔、稿纸,一起去泡茶馆。我们一边喝茶,一边吃‘花生西施’的五香花生米,一边看书,多半是课外读物,或写点儿什么东西。茶馆就是我们的书斋。谁写好一篇东西,就拿出来互相切磋。曾祺第一篇小说的文采就让我俩叹服。全章中英文都好,经常写抒情小诗,后来一篇接一篇从英文翻译契诃夫的短篇小说。我也写一些小东西。我们最初的习作都是在这家茶馆里泡出来的。有时,茶馆打烊以后,深更半夜还冒着雨到翠湖去逛荡,享受免费的湖光夜色。 ”巫宁坤在文章中深情回忆。

汪曾祺曾在《泡茶馆》一文中最后写道:“如果我现在还算一个写小说的人,那么我这个小说家是在昆明的茶馆里泡出来的。”

对此,巫宁坤回忆,“在烽火连天、无家可归的岁月里,茶馆文化为我们提供了一个心灵之家,促进我们自由自在地茁壮成长。”

(来源:扬州发布)