2019无锡市“文化和自然遗产日”系列活动眼下正在城乡各地如火如荼地展开。今年“文化和自然遗产日”前后,无锡非遗纷纷登上全国性的舞台,以柔软不张扬的姿态,展现了无锡传统文化的发扬与传承。

宜兴紫砂亮相央视《非遗公开课》

6月7日晚,央视一套播出了在“文化和自然遗产日”期间推出的特别节目《非遗公开课》,国家级非遗代表性项目——宜兴紫砂陶制作技艺入选,得到了民众的高度关注。

节目中,宜兴陶瓷博物馆馆长周小东,中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人徐秀棠、周桂珍三人,分别就宜兴紫砂历史、宜兴紫砂工艺以及紫砂艺人在创作过程中的感悟进行了讲述。周馆长通过几把茶壶和几位艺人的故事,把宜兴紫砂的前世今生娓娓道来。他首先拿出一把明代嘉靖年间的“供春树瘿壶”,这是历史上可考的最早的紫砂壶之一,也见证了宜兴紫砂是因茶而生。另外,在这把壶的把稍里,还有两个字——供春,这一刻不仅开创了宜兴紫砂,更开创了中国陶瓷界匠人能将自己的名字堂堂正正留在作品上的新风尚。

第二把是清代嘉庆年间的“曼生井栏壶”,它见证了宜兴紫砂是因文而兴。“这把壶是西泠八家之一的陈曼生设计的,他既是文人,又是官员。”周馆长说,在紫砂的创作方面,陈曼生全方位地参与了进来。

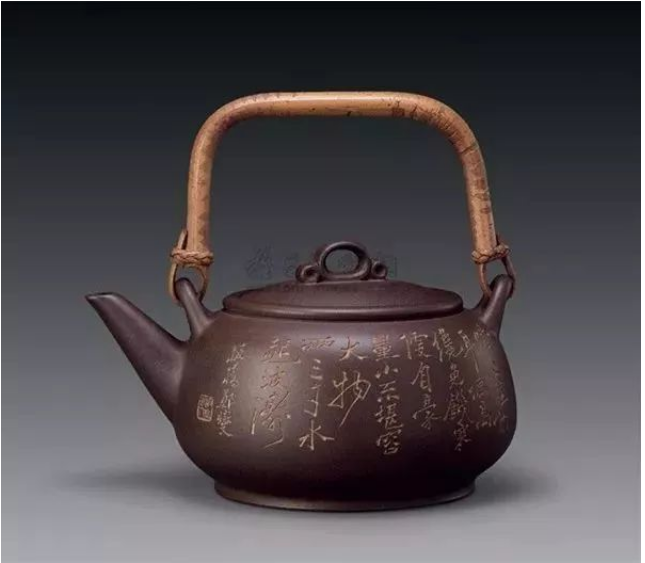

板桥提梁壶

第三把是当代紫砂泰斗顾景舟设计铭刻的“板桥提梁壶”,这把壶见证了宜兴紫砂是因技而名。周馆长认为,宜兴紫砂几百年的发展,就是无数勤劳智慧的紫砂艺人与无数喜欢紫砂艺术的文人将其他艺术与宜兴紫砂相互融合,相互促进,从而使宜兴紫砂成为中国优秀的民族文化。

百余件惠山泥塑入藏中国美术最高殿堂

惠山泥人是无锡首批国家级非遗项目。最近,120余件晚清以来的惠山泥塑经典作品在中国美术馆展出并入藏。

据悉,“泥土的生命——无锡惠山泥塑艺术展”已纳入国家美术作品收藏和捐赠奖励项目。在中国美术馆馆长吴为山的策划、牵线下,这场展览前后筹备了近两年,精选出50余位艺术家的120余件作品集中展出。中国美术馆的展厅内专门搭建了具有江南水乡意韵的场景贯穿整个展区,让观众仿佛身临泥塑之乡。

吴为山表示,这些作品记录并呈现了惠山泥塑在特定历史时期与情境下的艺术风貌,具有重要的艺术和史料价值。此批作品入藏国家美术最高殿堂,并予以全面展示,使这一古老艺术的生命得到永恒延续。

原创锡剧、“小锡班”接连进京献演

不久前,由江阴市锡剧团创排的大型锡剧《徐霞客》走进北京梅兰芳大剧院,以吴韵唱腔展示徐霞客的传奇人生,传播地方艺术锡剧的魅力,展示江阴新时代的风采和形象。

据了解,《徐霞客》 是国家艺术基金2018年度资助项目,此前已在江浙16个城市开展了28场巡演,本次演出是继巡演后的结项演出。这也是江阴市锡剧团在继锡剧《天涯情仇》后时隔25年再次赴北京演出,向新中国成立70周年献礼。

大名鼎鼎的“小锡班”则是另一张“江阴名片”。紧接着《徐霞客》,江阴20所学校“校园小锡班”的100多名小演员也首次亮相梅兰芳大剧院。

从2010年启动“锡剧进校园”工程至今,江阴已有20所小学组建了“小锡班”,聘请4个锡剧院团的50多位专业老师定点指导,近4000名小学生在业余时间学习演唱锡剧,50多名优秀苗子已被省、市锡剧团定向招收,成为锡剧传承人,推动了传统文化艺术的薪火相传。

(来源:无锡观察)