“我祖父存钱主要是节俭,而母亲存钱的时候已经是上世纪八十年代,家庭条件真正好了。”张玉顺说。

扬州曲江街道文昌花园社区59岁的张玉顺,一直保存着从他祖父到他孙子一家五代人的存折(储蓄卡),最早的存折开始于上世纪五十年代初,小小存折传承了中国人“积谷防饥”的节俭传统,见证了扬州普通人家70年的奋斗史。

祖父因节俭而存钱 父亲“公私不分”

“我的祖父与父亲的存折,都是家庭困难时期办的。”张玉顺说。

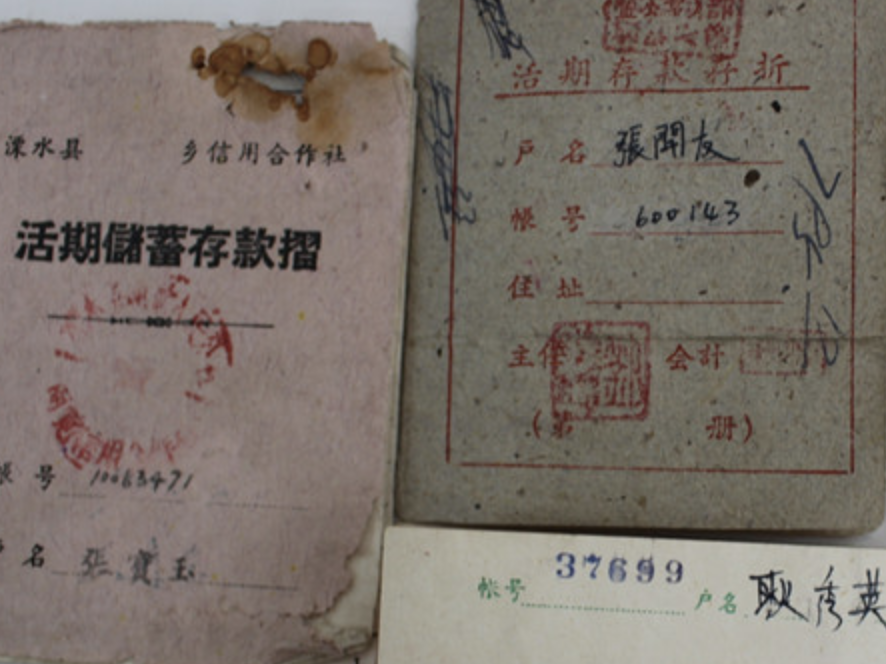

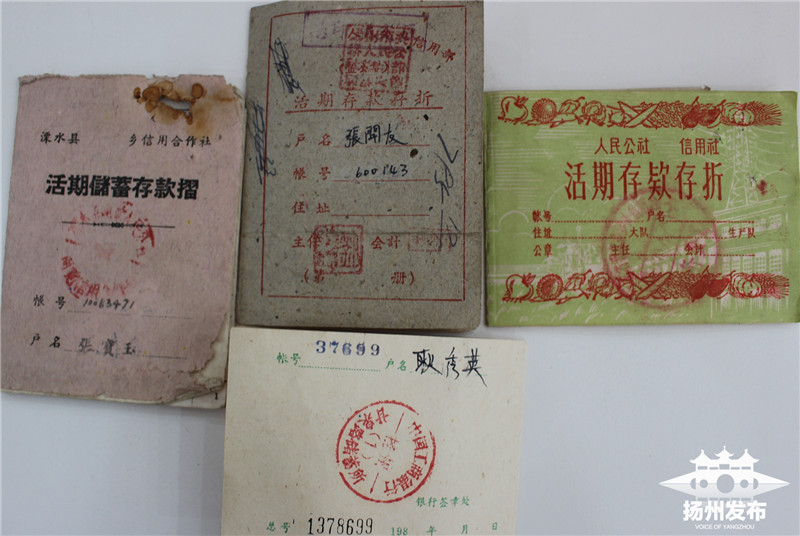

张玉顺保存的祖父张宝玉的存折,盖的是溧水县明觉信用合作社的公章,时间是上世纪五十年代初。“我的祖父原来是山东滕州的船民,一大家子靠三条木船搞运输谋生。”张玉顺说,祖父从山东将农副产品运到苏南,再从苏南将瓷器、毛竹等运回山东,从中赚取差价。

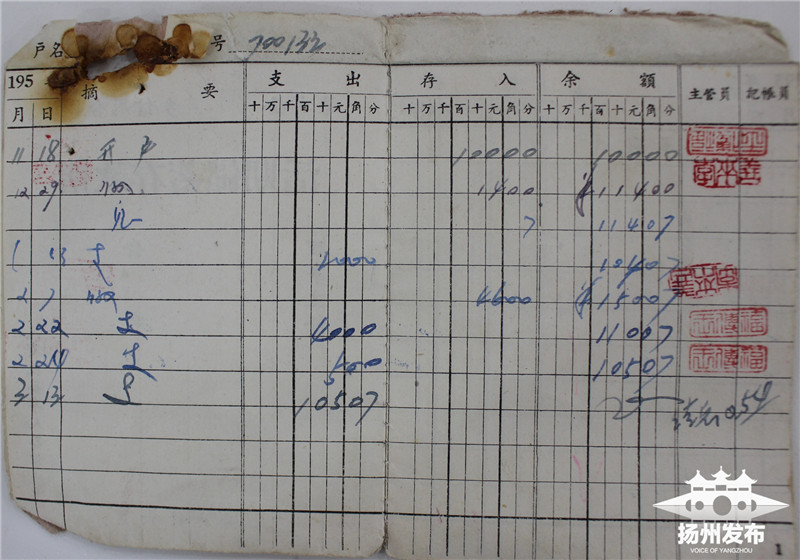

新中国成立初期百废待举,各地信用合作社动员商贩储蓄,而张宝玉购买完瓷器、毛竹等物资后,考虑到多余的钱放身上容易花掉,他就在溧水县明觉信用合作社办了一张“活期储蓄存款折”,开户时第一笔存款100元。“世上有三苦,撑船打铁卖豆腐。”张宝玉因劳累过度,50多岁就去世了。

公私合营后,张玉顺的父辈们不再从事水上运输,在湾头镇上岸定居,作为长子,张玉顺的父亲张开友承担起家庭重担,因为在扬州食品制造厂工资低,他辞职后在洼字街居委会办的扫帚互助组担任采购工作。

张玉顺保存的父亲的存折是1961年10月在湾头信用社办的。“当时采购的扫帚原材料都是在湾头码头卸货,然后通过人力车、驴车拉到洼字街。”张玉顺说,父亲用公款购买原材料,多余的钱就存进以自己的姓名开户的存折里,家里有急用有时也临时“借用”一下,后来因“挪用公款”被处分过。

他为结婚打临工 母亲存钱为建房

“我家真正意义上的存折是改革开放后,那时家庭条件真的好了。”张玉顺说。

张玉顺人生第一张存折是1978年春天在西湖镇信用社办的。“1977年10月我到西湖镇高庄插队,生产队不要我下地种田,让我将队里的草绳、草包等送到城里卖,从城里购买煤油、化肥等送回去。”张玉顺说,因为队里有事才找他,这给了他时间上的自由。

那时张玉顺一家已居住到洼字前街,毗邻扬州食品制造厂,因此,他找关系进厂做临时工,十七八岁年龄什么苦都能吃,别人不上的大夜班他上,因此,每月收入达到四五十元,为自己的婚姻大事准备资金,他瞒着父母到西湖镇存钱,这个经历持续到1979年返城。

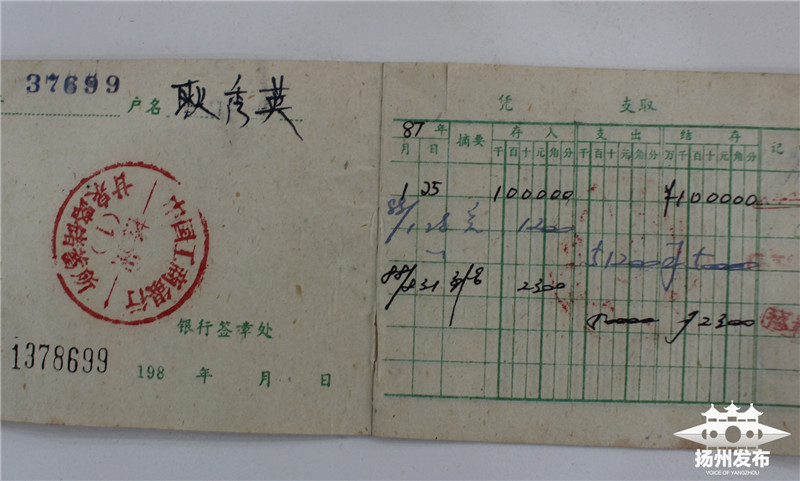

上世纪八十年代,随着儿女走上工作岗位,家庭收入越来越高,张玉顺的母亲耿秀英于1987年1月在甘泉路储蓄所办了一张存折,开户就存进了1000元,到1988年8月全部取出。张玉顺说,他家原来住的两间房只有30多平方米,因此全家都想改善住房条件,为此,作为家庭“财务大臣”的母亲存钱做准备,就在1988年的夏天,他家在二畔铺建了一栋带院子的二层小楼。

儿子工作开始存钱 孙子出生就有卡

“因为曾经历过缺钱的日子,也有从祖父开始的‘积谷防饥’的储蓄传统,我让我的儿子、孙子也养成存钱的习惯。”张玉顺说。

“我的儿子是2006年夏天参加工作的,他第一个月的工资只有400元,作为大学毕业生,他当时虽然有点失落,但还是回来将钱交给我。”张玉顺说,当时家里不差这个钱,但为防止儿子铺张浪费,同时也培养儿子积少成多的储蓄习惯,他让儿子办了活期储蓄,将每个月的工资都存进去。

张玉顺最得意的是他为孙子办了一张储蓄卡。“我的儿子媳妇都是‘独一代’,孙子2012年出生时,‘欢喜钱’就收了1万多。”张玉顺说,这些钱给谁都不合适,他就去办了一张储蓄卡,从那时,孙子每年的生日礼金、压岁钱等都存了进去,让孙子将来读书用。

“我现在有一张银行贵宾卡,这不是‘显摆’,而是为将来的健康存钱。”张玉顺说,经过五代人70年的奋斗,他家的生活应该是过了小康奔富裕了,但储蓄的传统不能丢,祖父、父亲、母亲等人存折上的钱虽然取光了,但这些存折见证了家庭的奋斗史,值得收藏纪念。

(来源:扬州发布 编辑/钱薇)