千条线

万条线

拧到最后只有一条线

一段时间

条条块块的工作排山倒海压向

基层一线

每每整改,常常反弹

基层一线,苦不堪言

要求减负的呼声

越来越大

中央明确2019年作为“基层减负年”

5月27日至5月31日

《新华日报》

“基层一线看减负”系列报道

陆续报道了各地基层减负情况

报道中

连续多日点赞宿城

对宿城这方面的工作

给予充分肯定

同时

《交汇点》首页一起推送

一起来看看

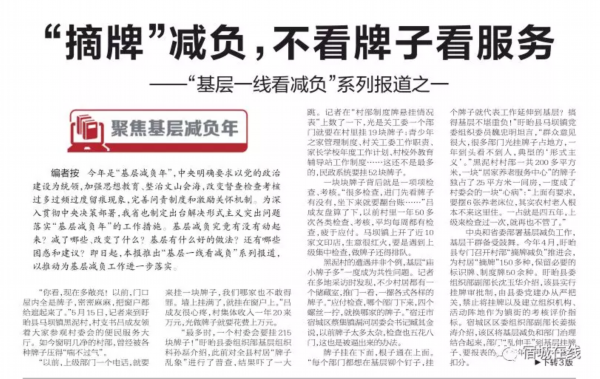

《新华日报》5月27日

“摘牌”减负,不看牌子看服务

——“基层一线看减负”系列报道之一

↓↓↓

编者按今年是“基层减负年”,中央明确要求以党的政治建设为统领,加强思想教育、整治文山会海,改变督查检查考核过多过频过度留痕现象,完善问责制度和激励关怀机制。为深入贯彻中央决策部署,我省也制定出台解决形式主义突出问题落实“基层减负年”的工作措施。基层减负究竟有没有动起来?减了哪些、改变了什么?基层有什么好的做法?还有哪些困惑和建议?即日起,本报推出“基层一线看减负”系列报道,以推动为基层减负工作进一步落实。

“你看,现在多敞亮!以前,门口屋内全是牌子,密密麻麻,把窗户都给遮起来了。”5月15日,记者来到盱眙县马坝镇黑泥村,村支书吕成友领着大家参观村委会的便民服务大厅。如今窗明几净的村部,曾经被各种牌子压得“喘不过气”。

清理后的村部便民服务大厅

“以前,上级部门一个电话,就要来挂一块牌子,我们哪家也不敢得罪。墙上挂满了,就挂在窗户上。”吕成友很心疼,村集体收入一年20来万元,光做牌子就要花费上万元。

“最多时,一个村委会要挂215块牌子!”盱眙县委组织部基层组织科孙磊介绍,此前对全县村居“牌子乱象”进行了普查,结果吓了一大跳。记者在“村部制度牌悬挂情况表”上数了一下,光是关工委一个部门就要在村里挂19块牌子:青少年之家管理制度、村关工委工作职责、家长学校年度工作计划、村校外教育辅导站工作制度……这还不是最多的,民政系统要挂52块牌子。

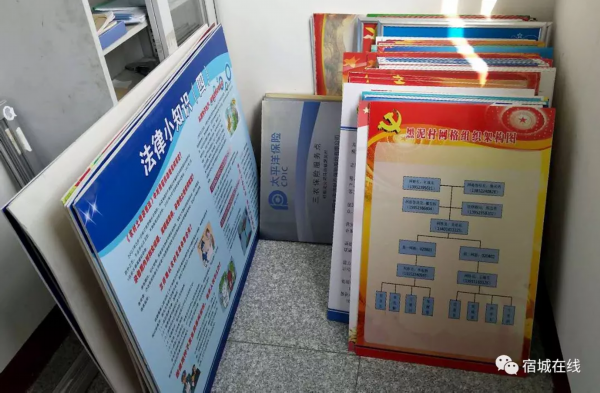

被摘下的牌

一块块牌子背后就是一项项检查、考核。“很多检查,进门先看牌子有没有,坐下来就要翻台账……”吕成友盘算了下,以前村里一年50多次各类检查、考核,平均每周都有检查,疲于应付。马坝镇上开了近10家文印店,生意很红火,要是遇到上级集中检查,做牌子还得排队。

黑泥村的遭遇并非个例,基层“庙小牌子多”一度成为共性问题。记者在多地采访时发现,不少村居都有一个储藏室,推门一看,一摞各式各样的牌子。“应付检查,哪个部门下来,四个螺丝一拧,就换哪家的牌子。”宿迁市宿城区蔡集镇漏河居委会书记臧其金说,以前牌子太多太杂,检查也五花八门,这也是被逼出来的办法。

牌子挂在下面,根子通在上面。“每个部门都想在基层铆个钉子,挂个牌子就代表工作延伸到基层?搞得基层不堪重负!”盱眙县马坝镇党委组织委员魏忠明坦言,“群众意见很大,很多部门光挂牌子占地方,一年到头看不到人,典型的‘形式主义’。”黑泥村村部一共200多平方米,一块“居家养老服务中心”的牌子独占了25平方米一间房,一度成了村委会的一块“心病”:“上面有要求,要摆6张养老床位,其实农村老人根本不来这里住。一占就是四五年,上级来检查过一次,就再也不管了。”

中央和省委部署基层减负工作,基层干群备受鼓舞。今年4月,盱眙县专门召开村部“摘牌减负”推进会,为村居“摘牌”150多种,保留必要的标识牌、制度牌50余种。盱眙县委组织部副部长沈玉华介绍,该县实行挂牌审批制,由县委党建办从严把关,禁止将挂牌以及建立组织机构、活动阵地作为镇街的考核评价指标。宿城区区委组织部副部长姜振涛介绍,该区将基层减负和部门治理结合起来,部门“乱伸手”到基层挂牌子、要报表的,将在年度考核中逐项扣分。

被摘下的牌

应付检查的牌子少了,为民服务的空间大了。如今,黑泥村把空置了5年的“警务室”和“居家养老服务站”摘牌,变身为村民活动中心和多功能室,每天都有村民来看电视、下棋、打掼蛋,其乐融融。在宿城区埠子镇肖桥村委会,综合文化服务中心里囊括了文化阅读室、农家书屋、关工委图书室、剪纸工作室。村里的剪纸老艺人每天在这里切磋,墙上挂满了他们的作品。

“牌子要减数量增质量,检查也要随之精简高效,不能走过场、‘一阵风’,要点出问题见实效,老百姓不看牌子看里子,关键看能不能为他们办事。”村支书吕成友说,基层减负是场很接地气的“及时雨”,鼓舞了基层干部的干劲,让村居更有活力。

交汇点记者 刘宏奇 仇惠栋 徐 超 蔡志明

《新华日报》5月28日

减会增效, 走出会场到现场

——“基层一线看减负”系列报道之二

↓↓↓

5月15日下午,在泗洪县双沟镇罗岗社区,记者碰到了镇组织委员田振元,如今他几乎每周都来,成了居民的老熟人。“以前,我一个月都来不了一次,要么赶着去县里开会,要么困在办公室赶材料,基层减会‘解放’了我们……”他告诉记者:“去年底,写年终总结时,脑子一片空白,总不能写开了几百次会,报了上千份材料吧?”双沟镇距离泗洪县约30公里,开车单趟要40分钟。这段路,以前田振元每周都要跑三四个来回——进城赶会。

图片来源:视觉中国

田振元的个例很容易引起基层干部的共鸣。“我去年开了700多个会,平均每天两三个会。”苏南某区一位副局长说:“减会还得加把劲,我刚从今天第三个会场出来。”为什么有这么多会?他分析道,第一是推进会“绵绵不绝”,比如要搞一项大型活动,从头到尾要开十几场推进会;第二是“陪会”,一项工作部署会,虽然不是主要职能部门,但也要台下陪坐以示重视;第三是“套会”,如今多开电视电话会议,本义是为基层减负,但基层往往刻板地“套”上级的会议规模,不让摄像头前空荡荡,把街道甚至社区人员也喊来开会。开会“凑人头”的风气社区也不堪其扰。一社区书记告诉记者:“征求意见时,我反映会议太多。结果上级真的给我‘减负’了。大会小会改喊社区主任去凑数了……”

“现在不用再围着会议转,我们就有时间琢磨工作思路,多往村里跑了,心里踏实了,工作也有了成就感。”田振元说,如今每周去三四趟村里,“推门就进”,村干部不把他当外人。他今年制定了一个目标,争取把各村党员走访一遍。4月15日,泗洪县委组织部出台了“关于进一步为基层减负的管理办法”,要求能以文件、电话等形式推进的工作,原则上不开会;不解决实际问题的会议,一律不得召开;今年下发文件、牵头召开会议数量要较上年度减少二分之一。

“少开会”后如何“开好会”,各地正在探索。大楼街道组织委员宋素芬介绍,以前每周一三六必开会,周一部署会、周三推进会、周六总结会,如今镇里实行“周一例会”制,主要领导参加,各项工作一起布置,时长个把小时,原则上一周就一会。遇到突发情况要开会,先征求其他部门是否要“搭会”,避免重复开会。“例会开得怎么样,县委书记每周一会下乡随机抽查——‘推门听会’。”泗洪县委组织部副部长王春建介绍,听会后县委书记顺带和几名镇干部开个小型现场会,精准部署工作,简洁高效。

“会议多、检查考核多、报送材料多,到村入户少、到厂入车间少、现场解决问题少。”泰州市海陵区九龙镇概括出了“三多三少”问题。九龙镇党委副书记沈天喜说,对症下药,除了精简合并会议,开短会少发文件,全镇倡导变“会场”为“现场”。项目建设、水环境整治、环保固废专项整治等工作任务很重,党政班子全体成员全部到一线,现场讨论定方案,变“会后办”为“马上办”。如今镇上共20个在手推进项目,挂钩干部差不多每3天就到项目现场一次,现场掌握情况,帮助解决难题。

“减会”带来的连锁反应,群众看在眼里。以前大家说来社区像进机关,一找干部不在,经常是“开会去了”。泗洪县大楼街道北新集社区党总支书记江永干感慨,如今干部围着居民转,每周一个便民服务主题活动,居民说“社区热闹得像游乐场”。

“以前下面往上跑,会上才见到县里领导干部,如今上面往下跑,经常会在镇村里碰到他们。”宿城区埠子镇肖桥村党委书记陈茂章说,一上一下,干部作风大变样,在群众中的口碑也就不一样了。

交汇点记者 刘宏奇 仇惠栋徐 超 徐明泽

《新华日报》5月29日

手机“减群”,多与群众面对面

——“基层一线看减负”系列报道之三

↓↓↓

“不好意思,晚到了一会儿。”5月15日下午5点多,泗洪县大楼街道组织委员宋素芬一见到记者,就抱歉地打招呼,“今天马不停蹄,连跑了4个‘党组织软弱涣散村’。”

“工作量不小,这样的节奏是不是常态?”记者问。“忙是一直忙,但是忙法和以前不一样了。”宋素芬担任大楼街道组织委员近5年,对自己工作的变化感受深刻,“以前除会议和日常工作,手机上微信工作群就有30多个,整天刷手机、看任务、忙材料。现在,大部分时间都在村里跑。”

图片来源:视觉中国

手机上这么多工作群哪来的?宋素芬告诉记者,上面分管的部门、科室、具体分工的领导大多建群,分工的条口、专项任务,甚至开个会都会建个群,每个群都活跃,经常是上午发通知,下午就问情况、要材料,常常深更半夜都不停歇。工作群多了,手机内存不够,只好换成大内存的。手机响个不停,撑不了半天就没电了,充电宝成标配。除工作群,各部门还有各种公众号、APP要下载、关注、转发、点赞。到上面去开会,常低头刷屏,台上领导看了还不高兴,批评我们“玩手机”。

记者在多地采访,基层干部普遍反映被工作群“圈”住了。泗洪县双沟镇组织委员田振元曾粗略统计过手机里的工作群,有几十个。“搞一次培训也建一个群,群多任务也多。”田振元说,“一个上午能收四五条工作通知,必须快速回复‘收到’,不然马上就会被‘@’。就算开车,我也习惯性地在等红灯的间隙打开微信,看看有没有新任务。”

有一次宋素芬被上级问起“最近主要做了哪些工作”,她回忆半天,头脑里依然一片空白,“每天忙得像陀螺,都是被动式应付,自己没有清晰的工作目标和思路,更别谈工作成效了。”田振元也面临同样的困惑,去年他大部分时间困在办公室,全年报送材料上千份,一个月抽不出一天时间下村,但年终盘点,却难说出有成就感的工作。

“起初觉得有个群方便工作,后来越来越感觉是甩不掉的麻烦。”不少基层干部反映,微信群刚问世时,因为方便沟通又容易“留痕”,很快成为传达通知、交流工作的新选择,逐渐取代电话、传真。但不久大家就发现,手机里的微信群越来越滥,各种信息不分重点、不分时间高密度发送,牵扯大量精力,使很多工作浮于表面、流于形式。

什么都建群,还有下达各种建群任务的。一些不合情理的工作要求,更令基层干部左右为难。苏中某社区党总支书记告诉记者,上级部门曾要求他把社区的残疾人全都拉进一个微信群,“他们不是个个都有智能手机,有人手不灵便,有人视力残疾,用不了微信,怎么进群?”

中央明确将2019年作为“基层减负年”之后,泗洪县委组织部通过公共邮箱、问卷调查等形式征求基层干部意见,短短两个星期就收到2000多条,集中反映会议多、文件多、检查多、考核多、工作群太多太滥5大问题。“我们已出台规定,要求将各科室自建的群合并成一个,推送通知须经审核,原则上休息日、八小时之外不发文、不开会、不向基层要材料。”泗洪县委组织部副部长王春建说,截至4月底,与去年同期相比,泗洪县委组织部牵头召开的会议减少35%,下发的文件减少40%。

“走出手机‘朋友圈’、工作群,就有时间多与群众打成一片了。”田振元手机里的微信工作群现在只剩下3个。他现在每周要跑8至10个村,3个月里已走访全镇的村干部和新中国成立前入党的老党员,接下来将继续走访困难党员和有才艺的党员,听取他们对基层党组织建设的意见建议。

宋素芬的微信工作群也只剩下3个。她每周至少有3天“沉”在村里,正筹划将上级要求和地方实际结合起来,在各村(社区)党组织推行为民服务“三个一”工作法:为群众办100件急、难、愁小实事、10件民生发展大事,每名村干部领办一个富民项目。

采访宋素芬半个多小时,记者注意到,她的手机放在桌上,一直没响。她说,与过去相比,现在的工作强度并没有降低,却感觉头上少了一道圈,轻松了许多。

交汇点记者 刘宏奇 徐 超 仇惠栋 徐明泽

《新华日报》5月30日

台账瘦身,足迹下村多“留痕”

——“基层一线看减负”系列报道之四

↓↓↓

5月的宿迁,杨絮如雪。16日8时40分,记者来到宿城区蔡集镇漏河居委会,老远就听到人声鼎沸。居委会门口,记者看到电瓶车和三轮车停得满满当当——宿迁市第一人民医院体检分中心正在为村里60岁以上老人免费体检,上百名村民排着队,有说有笑。

蔡集镇漏河村村民在便民大厅登记信息

几名社区干部正忙着登记发表、维持秩序,看到记者来了,漏河居委会党支部书记臧其金挤出人群介绍说:“以前居委会难得这么热闹,那时候,社区干部也腾不出手来办这些服务村民的实事。”

“别的先不说,做台账就累得吃不消。单是治安台账就有几十本,摞起来能有这么高。”臧其金一边说,一边把手抬到胸口,“其他还有财务、民政、扶贫等十几个类别,多着呢!”

被台账压得喘不过气的,远不止漏河居委会一家。苏中某市的一名村党总支书记告诉记者,村里每年做台账,打印机要用掉整吨的A4纸,堆起来比墙都高。见记者不太明白,他解释道:每项工作都要求“留痕”,为了拍照做台账,能口头布置的工作也要摆个阵势开个会,有时开一次会能换三四次会标。

除了台账,令基层头疼的还有种类繁多的报表。“前几年,村里每年要填六七十种报表,有些表村干部根本不知道怎么填。”苏北一个村支书说,“有一回,上面发了张公共空间资源登记表,要求村里填报。啥叫公共空间资源?几个村干部商议半天也弄不明白。”有几次上面催得太急,村干部实在没办法,就坐到一起“凑数据、编故事”。

然而,这么多材料上报到上面各个部门后,像进入了“信息孤岛”。苏北某市一居委会党支部书记向记者“倒苦水”:辖区有个村民早已去世,人社部门不掌握情况,多发了两年的养老金,发现问题后,又要求村干部上门把这笔钱追回。“钱早都发了,再上门讨要能不招人烦吗?”令他想不通的是,“类似的问题周边几个村都有发生,人社部门为什么不能与公安等部门共享人口死亡信息?这样基层干部要省下多少脚力、少费多少口舌啊!”

如山的台账、成堆的报表,最后究竟给谁看?“台账报表主要是为应付考核、领导检查、来人参观。”泰州市海陵区九龙镇党委副书记沈天喜认为,不少部门考核主要看台账,重留痕、轻实效,是导致基层忙于“纸面文章”的主要原因。

“纸面文章”再漂亮,不解决实际问题,群众也不会买账。一位村干部告诉记者,“上级要求干部每季度看望挂钩的精准扶贫对象,有些干部算好日子上门,握握手、拍拍照片就走了,台账做得漂漂亮亮,却没有真正帮助实现脱贫,几次一来,群众的心都凉了。”

台账如何“瘦身”?海陵区推出“效能督查预警平台”手机客户端,以大数据取代纸面考核,将重点指标、主要工作分解为季度目标,各地各部门按季度上传图文资料,是否达到序时进度一目了然,实现公开晒成绩、云端督进度、问题早预警。区效能办副主任张良辰说:“大数据系统只认‘干货’,不看‘花架子’,督促干部脱虚入实,把时间和心思用在做实事上。”

宿城区则用制度为台账、报表等“瘦身”,对区直部门要求基层提供材料形成刚性约束,发现违规将在年度作风建设考核中扣分。区纪委梳理形成2019年需村(居)填报的报表清单,其中区镇报表仅有城乡低保复核认定表等3项。“把村(居)干部从台账、报表中解放出来,推动村级阵地向服务型组织转型。”宿城区委组织部副部长姜振涛说,该区正推行村(居)干部坐班、值班制度,让村(居)干部集中到服务大厅办公,更好地服务群众。

“今年做了多少台账?”记者在漏河居委会问臧其金。“少多了,治安台账只有几本。”臧其金说,党务、政务、财务“三务”材料现在通过宿迁市“党员e家”系统上报,工作量大大减轻。居委会集中精力盘活河滩荒地等集体资源,整治出200多亩土地,形成稳定的集体经济收入来源。“村里有了钱,村干部也有了时间,能为群众办更多的实事好事。”臧其金说。

交汇点记者 刘宏奇 徐 超仇惠栋 顾介铸

《新华日报》5月31日

减轻“考核”,注重群众评价

——“基层一线看减负”系列报道之五

↓↓↓

5月16日上午,走进宿迁市宿城区埠子镇肖桥村便民服务大厅,地面一尘不染,两名村干部坐在服务台后面,接待办事群众。

宿城区埠子镇肖桥村村民在体验剪纸制作

“我们的服务很规范。”指着便民服务大厅墙角高挂的摄像头,村党委书记陈茂章告诉记者,村干部服务群众方式对不对、态度好不好,区委组织部都能实时监控,发现问题马上纠正。上班时间,大厅离人不得超过15分钟。村里还推出“延伸服务”,专门安排两名村干部帮助年纪大、腿脚不便的村民“跑腿”,到镇上和区里办事。

肖桥村4400多位村民,村干部只有8人,服务这样“靠前”,转得过来吗?“要是搁以前,肯定忙不过来,村干部光是应付考核就够呛。”陈茂章说,“去年我责任状就签了十多份,有环保、财务、扶贫、信访、秸秆禁烧、征兵、改厕等。上面千条线,下面一根针,但基层的‘针鼻子’真的穿不下那么多‘线’。”

责任状不是一签了之,每一项考核的背后,都紧跟着问责机制。苏中某社区连续5年在全镇综合考核中名列第一,党总支书记依然如履薄冰,“只要有一项工作被问责,其他工作做得再好,也就被‘一票否决’。”令他困惑的是,责任层层传递到基层,却只有问责机制,没什么实在的激励机制,村干部压力大、待遇差,上升通道打不开,越来越难留住人。他告诉记者,社区两委班子至今没有一个本科生,社区连招几年,好不容易招到一个,只上了两天班,就被巨大的工作量吓跑了。

不少基层干部向记者表示,他们并不反对考核,只是希望考核能够更科学合理,更注重解决实际问题。苏北某村党总支书记说,许多工作多头考核令人应接不暇,比如村庄环境整治,文明创建、建设、环保等部门都在管,常常这个部门前脚走,那个部门后脚又来检查。有些工作布置大而化之,也令基层苦恼。该村做过统计,每年根据上级要求制作悬挂的各类宣传条幅近200条,花费近万元。做好了挂起来就算完成任务,但实际宣传效果如何,没人过问。

减轻“针”的负担,须从“线”上用力。“江书记好!”泗洪县大楼街道北新集社区党总支书记江永平,在小区转一圈,不时有居民跟他打招呼。环顾小区,绿化带齐齐整整,孩子们在草坪上开心地玩耍,沿街商铺干干净净,没有一家乱堆杂物。

“跟群众熟不熟,是我们考核基层干部的重要内容。”泗洪县委组织部副部长王春建说,去年起,县委组织部对村级党组织的考核不再看重台账,而是在年底开展“村村到”随机调查,进村入户询问群众是否知道村(社区)书记姓名、是否满意村(社区)党组织的工作。如果群众还不认识书记,就算“不满意”。一个村(社区)整体满意率低于60%,将对书记作降职或免职处理。

考核“指挥棒”变了,基层工作方式也跟着改变。北新集社区是2013年拆迁建设的商品房小区,原居民全部迁出,现在1.6万名居民均为购房入住。这样一个“陌生人社会”,怎么打开局面?社区党组织从服务入手,联合物业公司开展“一月一主题”便民活动,为居民免费修家电、理发、修鞋,并组织裹粽子、包汤圆等活动增进邻里感情。目前,小区物业费收取率达96%。在去年的考核中,群众对社区党组织的满意率达90%。

把千头万绪的“线”拧在一起,也能减轻“针”的负担。泰州市海陵区九龙镇只设一个考核办,以党建统筹各类考核,将干部从台账、汇报中解放出来,到一线解决问题。“‘河长制’要求每个月巡河不少于一次,我现在基本天天都能去。”镇党委副书记沈天喜感觉工作效率更高,“以前了解情况主要靠村级河长汇报,现在自己去看,发现问题当场研究解决”。

陈茂章也感觉轻松不少,今年他只签了年度目标责任状、廉政责任状和安全责任状3份责任状。他说,“责任状签少了,工作并不会少做。对我们而言,服务好群众、让群众满意就是最大的责任。”

交汇点记者 刘宏奇 徐 超仇惠栋 顾介铸

本期审稿:张黎军

本期编辑:王 晔