“现代诗的点火者”诗坛巨人纪弦,生前最牵挂故乡扬州。5月31日,他的儿子路学恂从美国飞来代父“回家看看”。

代父回家

“让父亲无数次哭醒的扬州,我来了”

如果有客来自扬州

请问我小时候住过的宫太傅第

后花园中五棵高大的梧桐树

每一棵我都用小刀刻过我的名字的

如今怎么样了?

还有那些绕树而飞的凤凰

都飞到哪儿去了

……

这是台湾诗坛元老、被誉为“现代诗的点火者”的大陆迁台诗人纪弦,于2001年创作的《扬州,上海和台湾》诗中的片段。这三处地方,留下了纪弦生命中的诸多足迹。其中,扬州于他而言,最是举足轻重,“定居扬州决定了我一生”。

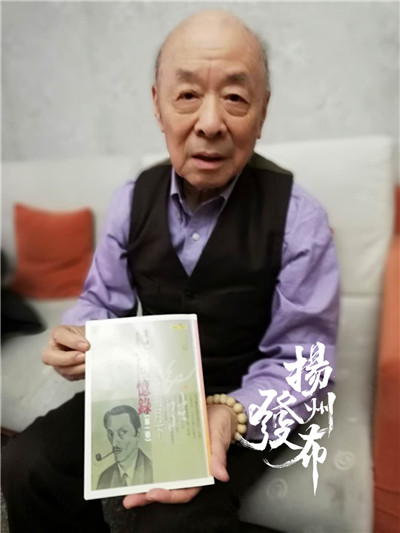

5月31日,纪弦之子,85岁的路学恂从大洋彼岸飞来,回到父亲生前多次念叨、让他魂牵梦萦的衣胞之地,感受让父亲“无数次在梦中哭醒”心心念念牵挂的故乡。

一生渊源

扬州留下诗坛巨人少年足迹

纪弦1913年生于河北,其父路孝忱是清末官方派往日本的留学生。路孝忱留学于日本的士官学校,归国后于1922年被孙中山聘为大元帅中将参军,为同盟会会员。孙中山逝世后,路孝忱退隐扬州。

纪弦1924年随父亲定居扬州,在扬州度过少年时代并完婚,从此开始了与扬州缠绵不断的一生渊源。

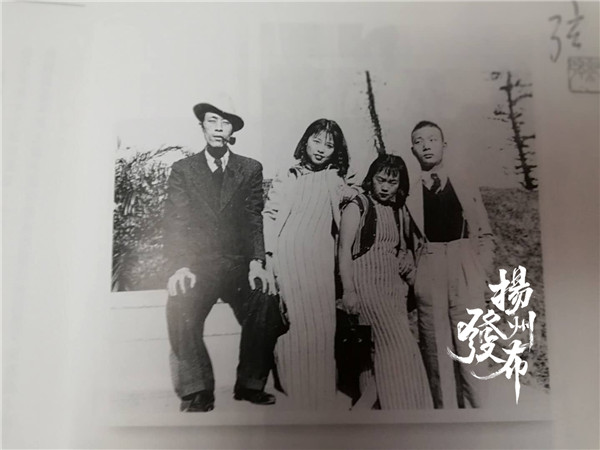

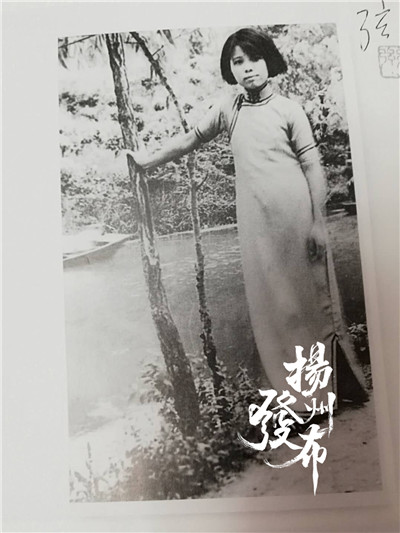

“我的父母都是扬州人,父亲15岁就认识了我的母亲胡明。母亲是盐商后人,从小住在南河下的安徽会馆。他们两情相悦,后来一同就读苏州美专,一生恩爱长相厮守。”在路学恂带来的一本纪弦回忆录《二分明月下》里,收录有一张胡明1930年早春摄于瘦西湖的老照片。镜头里的女子娴静温雅,背景是波光潋滟的瘦西湖面,纪弦深情地将照片标注为“瘦西湖畔一美人”。

路学恂介绍说,父亲曾用名路易士,抗战胜利后,开始用纪弦为笔名写稿。1948年,父亲 由上海赴台湾,曾编辑《和平日报》副刊《热风》。1953年创办《现代诗》季刊,发起成立现代诗社,引起台湾诗坛关于现代诗的一次论争。1974年,纪弦获得第一届“中国现代诗奖”特别奖,1976年赴美定居。1981年,纪弦出席旧金山第五届“世界诗人大会”,获得“世界文化艺术学院”赠予的荣誉文学博士学位。2013年,纪弦去世。

纪弦和妻子感情甚洽,常常在诗里写到她。张爱玲在那篇著名的《诗与胡说》里,盛赞了“路易士”的诗的美好。一开始,张爱玲遇到纪弦的诗作,是其以“路易士”为笔名发表的《散步的鱼》,她觉得幼稚了一些,甚至有些做作。直到有一天,她读到了纪弦的那首《傍晚的家》,一下子被击中了。张爱玲深情地在文章里抄录了诗的全文:“傍晚的家有了乌云的颜色/风来小小的院子里/数完了天上的归鸦/孩子们的眼睛遂寂寞了//晚饭时妻的琐碎的话———/几年前的旧事已如烟了/而在青菜汤的淡味里/我觉出了一些生之凄凉。”

张爱玲写道:“但是读到了《傍晚的家》,我又是一样想法了,觉得不但《散步的鱼》可原谅,就连这人一切幼稚恶劣的做作也应当被容忍了……路易士的最好的句子全是一样的洁净、凄清,用色吝惜,有如墨竹。眼界小,然而没有时间性、地方性,所以是世界的、永久的。

一个心愿

希望父母叶落归根,长眠于故乡

路学恂介绍说,这次从美国加州回到大陆,除了来看看父亲的家乡,他还受邀去南京、苏州等地参加由来自全国的专家学者自发组织的纪弦作品研讨会,共同缅怀这位世纪诗人。

“我来代父亲看看他时常在梦里见到的瘦西湖,走走他住过的斗鸡场,尝尝让他念念不忘的扬州富春包子。”此次扬州之行,除了要满足父亲生前心心念念的夙愿,路学恂透露,2015年中国现代文学馆将纪弦的亲笔手稿、文献、信札、用过的家具等遗物征集入馆,新近在家里又发现了一些父亲生前的亲笔家信。如果家乡的相关部门感兴趣,他愿意捐赠出来,“也算是为父亲最惦念的家乡做点事情”。

纪弦于2013年去世后,与妻子胡明合葬于美国加州的家族墓园中。“当时,父亲的祖籍陕西多方和我联系,希望能到陕西安葬。”路学恂在征询了美国家人的意见后,婉拒了这个请求。如今,路学恂改变了主意。“父亲一直口口声声自称扬州人,他对扬州感情很深,我的母亲也是扬州人,我希望能把他们迁葬到扬州来,叶落归根,也算了结他们的心愿。长眠在亲爱的故乡,对于他们来说,是最好的结局。”

来源:扬州发布