今天(5月28日)上午,“王淦昌故居——九三学社全国传统教育基地”揭牌仪式在王淦昌故居举行。这是目前苏州地区唯一的“九三学社全国传统教育基地”。

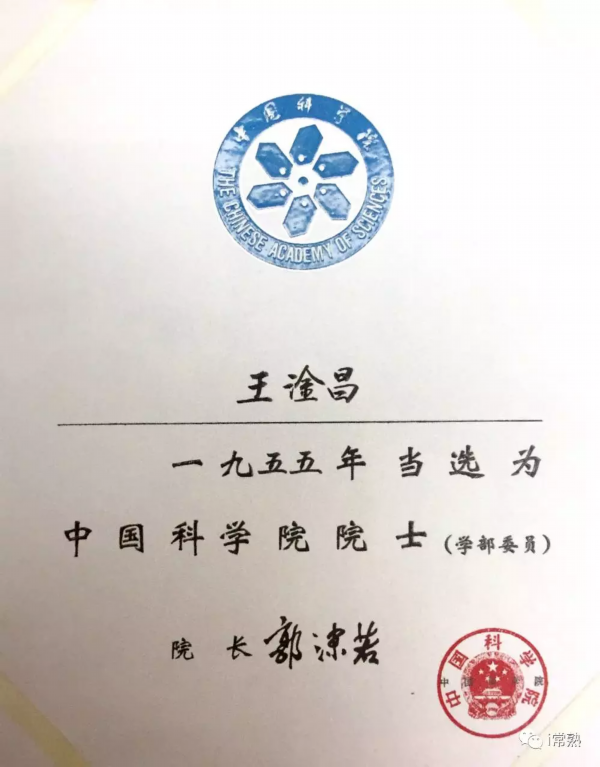

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的参政党。九三学社先后拥有170余位中国科学院院士和中国工程院院士,其中王淦昌、邓稼先、赵九章、陈芳允、程开甲获“两弹一星功勋奖章”,王选、黄昆荣获2001年度国家最高科学技术奖,师昌绪荣获2010年度国家最高科学技术奖,谢家麟荣获2011年度国家最高科学技术奖,程开甲荣获2013年度国家最高科学技术奖……

挑选今天这个日子,是有特殊意义的,今天是我国核科学的奠基人和开拓者、中国科学院资深院士、“两弹一星功勋奖章”获得者,九三学社中央名誉主席王淦昌先生诞辰112周年。

1907年5月28日,王淦昌出生于常熟支塘镇枫塘湾,父亲王以仁是一名中医。6岁入读私塾,13岁到上海,就读浦东中学。

▲河对岸的楼房处即王淦昌家老宅基

1925年,王淦昌以优异的成绩考取清华大学首届本科班。1929年留校任助教。1930年王淦昌考取江苏省官费留学,到德国柏林大学威廉皇家化学研究所读研究生,师从著名的女核物理学家L·迈特纳(Meitner),被爱因斯坦称为“德国的居里夫人”。1934年获得博士学位后回国任教。

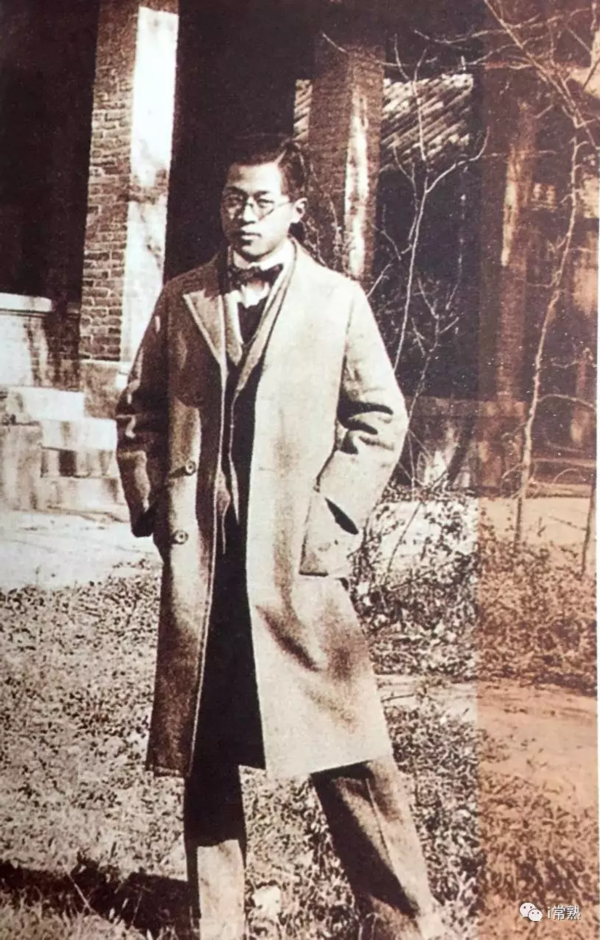

▲1929年,王淦昌在清华大学校园内

▲王淦昌(右)在德国留学期间留影

1934年,王淦昌回到中国。1936年,任教于浙江大学,成为浙大最年轻教授。

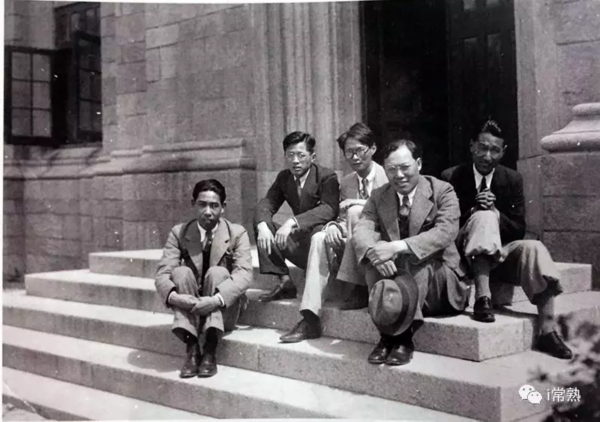

▲1935年王淦昌(左二)与同事

▲1997年5月王淦昌(右三)与李政道(右二)等在一起

这是我第一次见到国际知名的物理学家,这种早期的接触给我留下了深刻印象,直到现在,我还能记得当初我们的讨论以及他们激起我对物理的热情。——诺贝尔物理学奖获得者李政道王淦昌曾担任大学教授20年,桃李满天下,华裔科学家李政道是他的弟子。在国防科研领域,他言传身教,周光召、邓稼先、于敏、陈能宽、程开甲、杜祥琬、胡仁宇、胡思得、唐孝威、吕敏、丁大钊、王乃彦、贺贤土都曾接受王淦昌的直接指导。

▲王淦昌在浙大任教时的讲义

▲1952年王淦昌(右)与吴桓兴在超鲜战场上

王淦昌当时因为发现了反西格马负超子而轰动了整个国际物理学界。有不少科学家认为,王淦昌如果继续他的研究方向,将会是诺贝尔物理学奖的有力竞争者。1961年,当核武器研制的国家任务突然降临,在面临个人前途与国家命运之间做出选择时,54岁的王淦昌毫不犹豫地许下了“以身事国”的承诺。

▲王淦昌(右)与苏联杜布纳联合核子研究所同事在他的办公室中笑谈

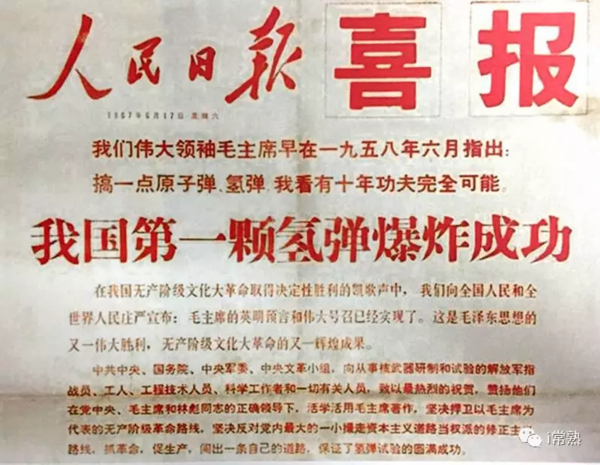

▲1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。

选择了“以身事国”,意味着王淦昌不仅放弃了个人学术成就的机会,就连他的名字也消失了17年。为了保密需要,他主动提出改名王京,“京”就是北京的“京”。之后不久,他告诉家人要去西安出一趟长差,其实他是悄悄进驻了设在青海的代号为221的核武器研制基地。

▲王淦昌使用化名王京的笔记本

▲1966年10月,王淦昌(左)与聂荣臻(中)、朱光亚(右)在核试验基地

◆1984年,王淦昌接受柏林大学授予的荣誉证书,这是专为获博士学位50年后仍在科研第一线工作的科学家设立的,人们称之为“金博士”。

◆1998年12月10日21时48分,王淦昌因病在北京逝世,享年91岁。

◆1999年,中共中央、国务院、中央军委授予他“两弹一星功勋奖章”。

▲晚年王淦昌

王淦昌曾回到家乡常熟,并留下了珍贵的影像。

▲王淦昌参观翁同龢纪念馆后在状元第匾额前留影

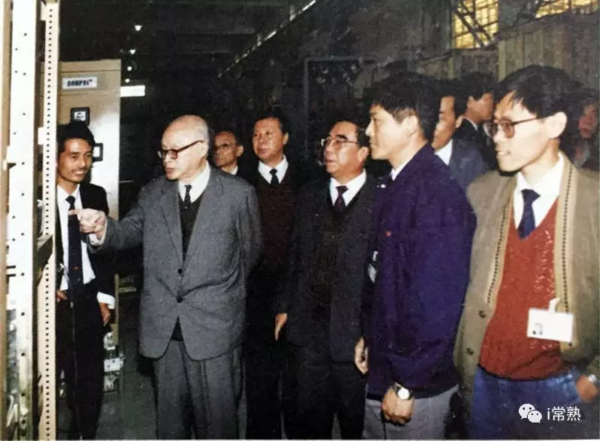

▲王淦昌(左二)参观常熟市千斤顶厂

▲王淦昌在支塘中学门口留影

父亲是一个平凡朴实的人,物质享受对他来讲是格格不入的。

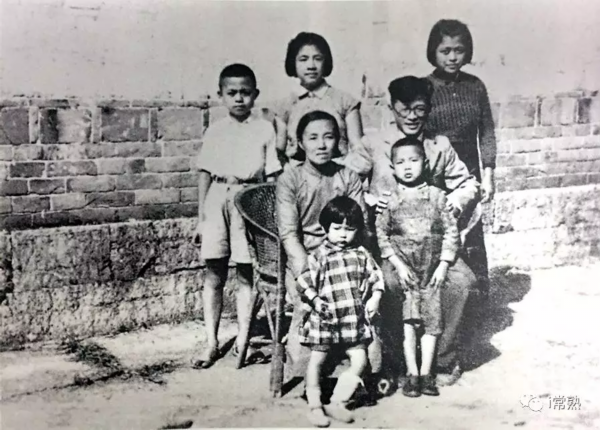

抗日战争年代,生活极端艰苦,我们全家七口人随浙江大学辗转迁到贵州,全靠父亲微薄工资维持生活。那时父亲得了肺结核病,境况十分艰难,就在此时,为支援抗日战争,父亲将结婚时仅存的金银首饰全部捐给了国家。后来家中养了一头羊,以羊奶补充营养熬过了艰苦岁月。

1947年,父亲获得范旭东奖金,他将所得的1千美元分给经济上更困难的老师、同事、学生,而对还很拮据的家,却没有拿出一分钱来给予补贴。

▲1944年,王淦昌全家摄于贵州湄潭。

1960年,正在上大学的我营养不良得了浮肿病,这一年,父亲奉命从苏联回国,他将他积攒下来的工资14万卢布(旧币)全部交给驻苏大使刘晓,希望能为国家困难出一绵薄之力。父亲回国后并没有给家人及子女带来任何物质改善。

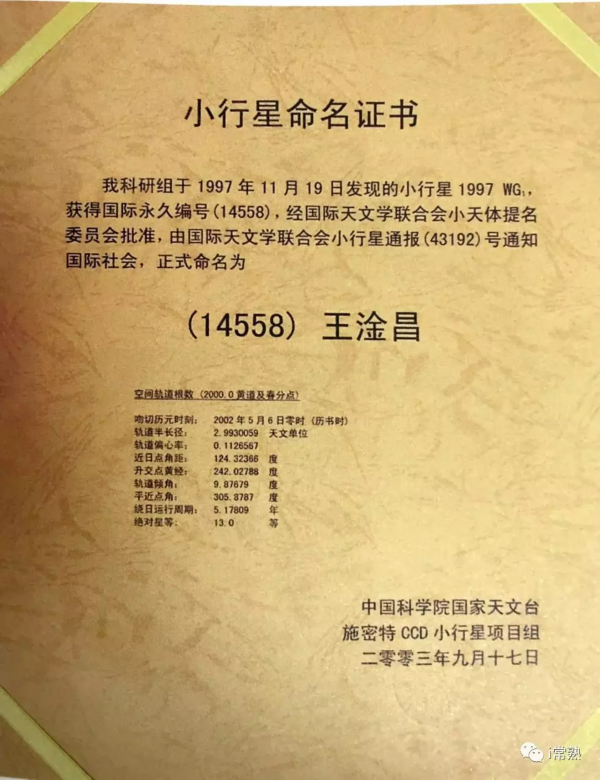

▲王淦昌星命名证书

在两弹研制工作中父亲长年奔波在青海高原及新疆戈壁滩,很少回北京。按国家规定可享受高原地区的补贴和特殊照顾。但他不仅不要补贴和照顾,每次从核基地回北京的旅差费都是自己掏腰包。当秘书要把车票拿去报销时,他说钱够花了,报它干什么。后来秘书背着他报销了,他知道后还很生气。

1982年他将获得的国家自然科学一等奖的3000元人民币奖金全部捐献给原子能所,他在给院党委信中写道"我自愿将奖金全部捐献给原子能所中、小学,愿祖国的娃娃们能茁壮的成长,从而为娃娃们的父亲减少些后顾之忧,好为原子能事业多做工作。"这笔奖金成立了"王淦昌奖学金"。

▲王淦昌一家

1986年,父亲捐出4万元,原子能院成立"王淦昌基础教育奖励基金会"。自1986年至1999年已有616人次获得此项奖金,其中许多学生后来取得了优异成绩。

父亲去世后,我们秉承他的遗愿捐款50万元设立"王淦昌物理奖",奖励在惯性约束核聚变和粒子物理领域有突出贡献的研究人员。同时为他的家乡常熟市捐款10万元,用以发展当地文化教育事业。

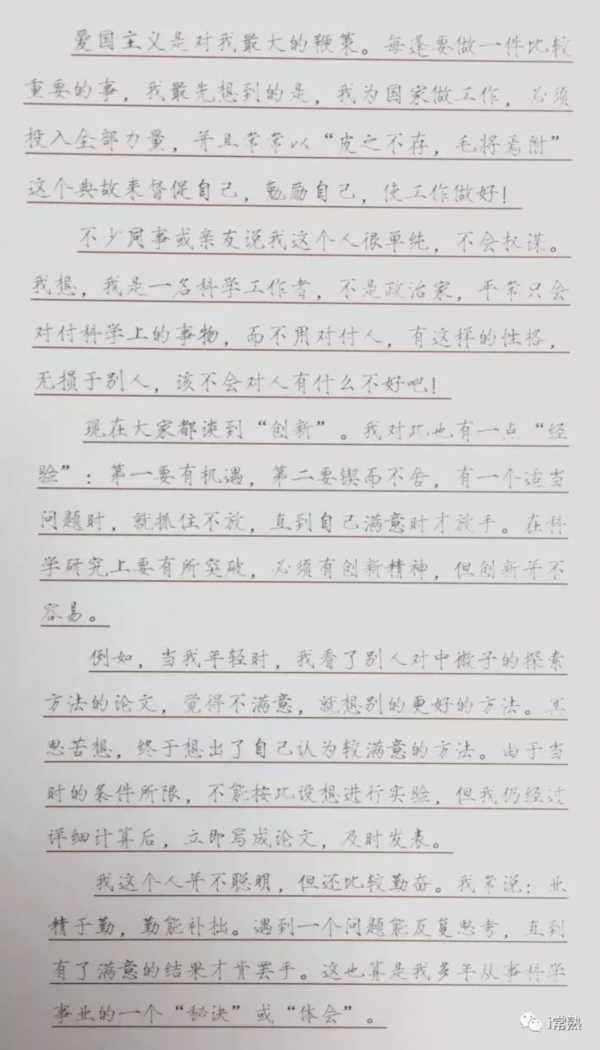

王淦昌遗作《有满意的结果才罢手》刊发于1998年12月22日《光明日报》第五版。

王淦昌先生的一生,始终将自己的个人志向与祖国的命运紧密联系在一起,“以身许国”的崇高精神和人格魅力感召着一代又一代年轻人。悠然远巷,默默横卧,支塘老街青绿色的石板路,每天都有无数人,踏着院士走过的轨迹,笃笃远去。

(来源:i常熟 编辑:陈茜)