长三角区域一体化是大战略、大趋势和大机遇。本周一,苏州市长三角一体化工作推进会召开,要求以积极主动的姿态做好融入长三角一体化发展的大文章,最大程度地释放国家战略的杠杆效应,努力实现更高质量发展。作为长三角区域重要的中心城市,苏州各地积极抢抓机遇,加速融入新时代长三角一体化新格局。

昆山市淀山湖镇双护村离上海只有“一步之遥”,几个月之前,这里去往上海最近的路只有一座四五米宽的危桥,机动车都无法通行,居民想要开车通往上海得绕很大一圈。如今,一条双向四车道公路开通,这条路一路向东就是上海的崧泽大道 ,这条断头路的打通极大地方便了 苏州和上海两地居民的往来。

这是去年10月长三角打通的首条省界“断头路”,方便了周边居民往来。提起这条路,家住上海、在昆山工作的郑伟军更是兴奋不已。他说,这条路直接可以到上海虹桥高铁或者是虹桥机场。

郑伟军所在的昆山同日工业自动化有限公司早在2010年就从上海嘉定搬到了昆山淀山湖镇,不过由于交通不便,上下班路上他要多花二十到三十分钟时间。

和郑伟军一样,昆山同日工业自动化公司的260多名员工中,有近40%需要每天往返于苏州和上海,交通“肠梗阻”曾导致一些员工打了退堂鼓,也影响着公司的人才引进。

昆山同日工业自动化有限公司董事长姚万军说, 我们去年从上海请了两位副总级人才,原来都在上海,交通不方便,有时候就不愿意过来。

如今,“断头路”打通后,姚万军终于请来了这两位心仪已久的人才。此外,昆山去年底还开通了两条连通上海地铁的跨省公交车,公司员工可以从昆山无缝直达上海各地。

姚万军说,交通的便利为公司的业务、交流合作都带来了很多便利,期待更多一些“断头路”打通。

姚万军的期待正在一步步成为现实。目前苏州正在加快打通与上海之间的23条“断头路”,力争到明年就要消除长三角省界断头路。同时,苏州正全力推动公路、轨交、高铁、航运等各类交通基础设施与上海、浙江形成互联互通,真正实现长三角区域同城化。

苏州市交通运输局局长陆文华表示,苏州高铁北站是京沪高铁和通苏嘉高铁两条高铁的交汇处,同时也是规划中的南北城际和东西城际的交汇处,苏州提出“双十字” 铁路网,想联合上海虹桥高铁枢纽和苏州高铁北站,打造长三角的高铁枢纽站。

苏州大学东吴商学院教授、博士生导师段进军认为,交通的一体化也会进一步地深化经济一体化、同城化效应,特别有利于要素在更大范围内实现优化配置。

苏州地理区位独特、产业基础扎实、创新需求旺盛,地区生产总值、一般公共预算收入等指标长期在长三角26座城市中仅次于上海,位居第二名。交通的同城化效应,也将逐步放大苏州全球高端制造业基地的优势,推进创新转型。

近年来,越来越多的上海科研机构也选择落户苏州。位于太仓的中科院上海硅酸盐研究所苏州研究院就是其中一家。

于伟东是这里的副研究员,他说, 因为苏州企业庞大,企业群多、门类也全,很容易能找到承接科技成果的企业,这是选择落户苏州最根本的一个原因。未来还希望把上海中科院的一些成果甚至一些高校的成果,都要到这来产业化和孵化。

不仅是引进来,苏州各地还更频繁地走进上海。就在本周,相城区在上海举行推介活动,介绍阳澄生态新区片区。活动现场,19个科技研发、产业基金以及平台载体项目集中签约,涉及工业互联网、医疗健康、环保研发等多个新兴产业领域。来自德国的思爱普公司专注于企业管理软件开发,此次将与相城区紫光工业云引擎合作,成立工业互联网创新中心。

思爱普(中国)有限公司大数据与平台事业部总经理陶朝晖说,区位优势是毋庸置疑的, 相城区政府提供了一个非常好的商业环境,苏州强大的制造业企业客户也是他们最想开拓的一个市场。

值得注意的是,去年以来,相城区就与上海虹桥商务区频频展开合作。此次活动的地点—虹桥富力中心,正是去年年底设立的上海虹桥(相城)数字经济创新园区所在地,目前,园区部分空间正陆续交付使用。这一园区,既可展示相城自身特色,也具备“双向对接窗口”功能。

相城金融控股(集团)有限公司总经理陆志东表示,虹桥商务区有一个大商务,还有个数字经济。相城区主动融入长三角一体化,提前布局园区功能主要五大功能:科创中心、文创中心、展览展示中心、还有人才中心、基金中心,这叫“一园五中心” 。

上海科技资源丰富,正在积极推进“五个中心”建设、打造卓越的全球城市。专家表示,推进长三角一体化,将有助于由苏州制造向苏州智造转变,实现经济高质量发展。

江苏省产业技术研究院院长刘庆认为,苏州如果把科技创新、把创新驱动发展作为未来的主要战略,会成为吸引上海、北京甚至全球科技创新资源和人才的一个集聚地。

上海自贸区商务委员会原副主任孙永强认为,现在要用共赢、分享、共享的思维来推动整个长三角一体化的建设,苏州的现代制造业已经发展到一定程度,制造业要赋予更多的知识经济进去。苏州可以利用上海的科研机构多、大学多、人才储备多包括国际化的人才多的优势,苏州的经济一定会在长三角一体化当中发挥更好的作用。

西交利物浦大学执行校长席酉民认为,借一体化的平台得到世界更大的认同,让苏州能够成为具有未来人类高水平高质量生活的一个示范,苏州应该借一体化的过程,在这方面成为引领。

长三角一体化上升为国家战略,为苏州发展提供了难得的机遇。不过,它不仅仅只是签订一批合作协议、引进一批产业项目、建设一批基础设施就万事大吉,而是要更加坚定的深化改革,敢于打破经济社会运行中的一些体制机制障碍,实现更多领域、更高质量的一体化。

太仓市沙溪人民医院里,随处可以见上海专家的信息,走进门诊大厅抬头看就可以看到上海专家门诊预告的大屏幕,上面清楚的显示着门诊时间、专家姓名和专家专业,让病人对上海专家的门诊信息一目了然。

沙溪镇的黄阿姨患有慢性病,以前生病了就要跑去太仓市里看病,如今家门口就有上海大医院的顶级专家坐诊,黄阿姨别提多高兴了。

去年10月,太仓市沙溪人民医院和上海市第十人民医院合作共建了上海市第十人民医院沙溪分院,不仅诊疗环境大幅提升,而且还请来了上海专家定期坐诊。给黄阿姨看病的刘学源,就是上海市第十人民医院神经内科主任,一边看病,还一边给沙溪当地医生“传帮带”。

上海市第十人民医院神经内科主任刘学源说,通过他们进一步的诊治这些病人,沙溪医院的医生通过这些病人的诊治过程,也提高了诊治的技能。

为了让当地居民享受更好的医疗服务,医院还与上海市第十人民医院开通了就诊绿色通道,一些当地没有条件解决的疾病,可以直接转送到上海十院治疗。此外,医保报销联动机制也在进一步协商当中。

太仓市沙溪人民医院副院长陈旺军说,将来患者在上海十院就可以用医保卡直接异地结算,减少病人反复跑的负担。

目前,苏州已经有多家医院与上海医院共建医疗联合体,打破医疗区域壁垒,让医疗资源更好地流动。与此同时,通过创新体制机制,苏州也正与长三角区域周边城市共建共享行政服务、教育、养老、文化、旅游等公共资源。

吴江行政审批局的综合服务窗口旁边,竖立着 “一网受理 九城通办”公示栏, 苏州市民可以通过访问G60科创走廊官方网站,足不出市就可以办理苏州、上海、合肥九个城市三十项通办事项。

朱春园家住吴江,在浙江嘉兴经营着一家废品回收企业。以前办理企业相关审批事项都要跑去嘉兴,如今很多事项在当地就能办理。

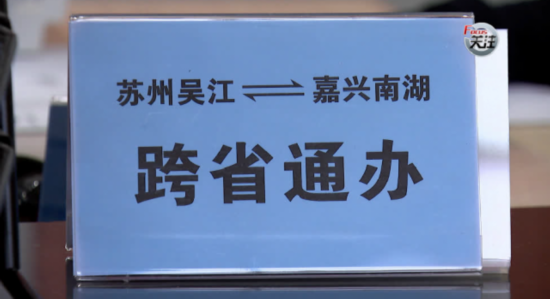

目前吴江区除了试点G60科创走廊九城市企业服务的“一网通办”,还与嘉兴市南湖区打破政务服务的时间空间限制,以跨区域24小时政务服务为突破口,实现两区群众进“一扇门”即可“办两地事”。

吴江区行政审批局副局长赵小华 说,接下来想增加一些通办事项,特别是涉及到办件的高频事项比较多的、对老百姓比较关注的一些事项,比如社保、医保、公安出入境等等。

苏州大学政治与公共管理学院教授黄建洪认为,依托于打破现有的体制机制的壁垒,就可以大幅度地降低我们老百姓获取这些资源的体制机制的障碍。这实际上也就是安全感、获得感和幸福感的具体体现,长三角一体化从概念转变为国家政策,转变为体制机制,转变为老百姓身边的事。

风从海上来,潮涌长三角。长三角一体化的机遇摆在这里,对三省一市的所有城市来说,机遇都是平等的。蓝图再美好,如果没有只争朝夕的紧迫感,没有扑下身子一抓到底的韧劲,一切就只能是“空中楼阁”、“镜花水月”。苏州已经制定了《长三角一体化发展三年行动计划任务分解表》,期待这一份份“施工图”和“任务书”更好落地落细落实。相信在长三角一体化进程中,苏州能够也必将走在最前列。

(来源:名城苏州网)