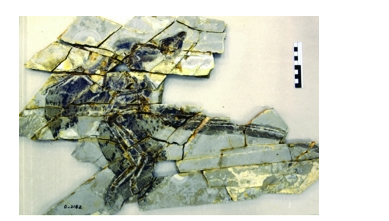

从龙到鸟,它们是怎么飞起来的? 南古所专家研究发现,奥秘就藏在羽毛的分子结构中,近鸟龙化石,可见它前肢和后肢均长有长羽毛。

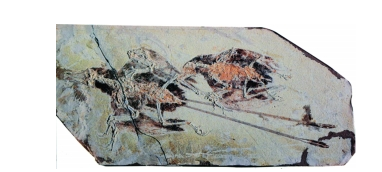

始孔子鸟化石 中科院南京地质古生物研究所供图

都说鸟儿是恐龙的后代,由带羽毛的恐龙演化而来。证据何在?恐龙的羽毛和鸟儿的羽毛,分子含量一致吗?羽毛又是如何一步步演化成现在这样的?

1月29日凌晨,由中科院南京地质古生物研究所泮燕红博士等完成的题为“羽毛分子演化的化石直接证据”的研究成果,在线刊登在《美国科学院院报》上。这项研究对比了侏罗纪、白垩纪、新生代三个时期的羽毛化石,研究人员发现,侏罗纪时期,以近鸟龙为代表的带毛恐龙会飞,但不能长距离飞行,它们羽毛的分子构成和现在鸟儿羽毛的分子构成不同。

最早的羽毛

只是一根根小茸毛

在空中自由飞翔的鸟儿,总是让人艳羡。而鸟儿之所以会飞,和它们有神奇的羽毛有关。

为了研究不同时期的鸟儿的羽毛,揭开鸟儿飞行的奥秘,泮燕红找到了4枚不同时期的带毛恐龙、鸟儿的化石。最久远的一枚来自辽宁建昌县大西山,这枚化石是距今约1.6亿年前的近鸟龙化石,近鸟龙是迄今发现的最早的带羽毛恐龙之一,长相奇特。第二枚化石来自热河生物群,是距今1.3亿年前的始孔子鸟,它有一双美丽的翅膀,长长的尾羽;第三枚化石,也是来自热河生物群,是距今1.25亿年前的燕鸟化石;第四枚化石来自西藏,是距今2000万年前的新生代鸟儿化石。

泮燕红介绍说,这四枚不同时代的化石,可以看出羽毛的演化过程。“其实,最早的羽毛并没有羽轴,只是一根根小茸毛;渐渐演变成一点为中心,向外辐射的样子;然后,有了羽轴。有了羽轴之后,一开始两边的羽毛分布是对称的,渐渐又变得不对称……”

“大量带羽毛恐龙化石的出现和解剖学的系统研究表明,羽毛的出现早于飞行功能的起源。”泮燕红对现代快报记者说,演化初期的羽毛很可能不是用于飞行。

飞行的奥秘藏在分子结构中

泮燕红对4枚化石进行了超微结构对比,并运用分子生物学方法,进一步探究了它们的羽毛结构。她们发现,现代鸟儿之所以会飞,飞得远主要是因为它们羽毛的分子结构是β-角蛋白。而距今1.6亿年前的近鸟龙羽毛,分子结构以α-角蛋白为主。“以近鸟龙为代表的会飞的恐龙,它们的飞羽主要由α-角蛋白构成,但同时还具有少量的β-角蛋白。”而距今1.3亿年的始孔子鸟、距今1.25亿年的燕鸟,它们的飞羽主要都是由β-角蛋白构成,这一点已经与现代鸟类一致。

“结果表明,越靠近现代的鸟类,飞羽中β-角蛋白含量越高。距今2000多万年前的鸟类飞羽化石,羽毛分子结构和现代的鸟类完全相同。”泮燕红解释说,β-角蛋白是一类非常特殊的蛋白,它非常小,只有近一百个氨基酸的序列组成。而α-角蛋白的二级结构是一个α螺旋。“结构不一样,决定了羽毛的灵活程度、活动性能。”现代的鸟儿,飞羽主要由β-角蛋白构成,这一结构蛋白赋予了鸟儿的羽毛柔韧性、弹性,使其能够适应飞行的需要。

泮燕红说:“从分子结构来看,从1.6亿年前的带毛恐龙到现代鸟儿,羽毛中,β-角蛋白的含量越来越高,飞翔得也越来越高,越来越远。”

最早的带毛恐龙究竟会不会飞?

那么,最早的带毛恐龙会飞吗?泮燕红说,从分子结构来看,侏罗纪时期,带毛的恐龙已经会飞了,但并不能长距离飞行。也就是说近鸟龙虽然长着大翅膀,但其实并不能在空中自由翱翔。

有的学者认为,以近鸟龙为代表的会飞的恐龙,它们可以从高处往低处滑行,也可以走着走着就扑腾飞一小会儿,但飞不高,飞不远。

泮燕红对现代快报记者介绍说,近鸟龙的羽毛与现代鸟儿羽毛结构不同,这是现代的鸟类可以翱翔在天空,而近鸟龙不能的最关键因素。“因为它主要是由α-角蛋白组成,就没有办法实现这样强有力的飞行功能。”

(来源:现代快报 编辑:陈茜)