却扎根边疆近六十载,他是中专生,却成了中国工程院院士,他叫陈学庚,一辈子研究农机的中国工程院院士。

人物简介

陈学庚,男,1947年4月29日生,江苏省泰兴市人。中国工程院院士,新疆石河子大学研究员、博士生导师,中国农业机械协会副理事长,农业机械设计制造专家

少小离家

扎根边疆近六十载

现年的72岁陈学庚,老家在泰兴市长生乡(现分界镇)。上世纪六十年代,江苏一大批人来到新疆,支援新疆建设,陈学庚的父母就在其中。

“那时候,我在泰兴的长生小学上六年级,后来就跟着父母来到新疆,扎根新疆。”陈学庚说,这一扎根就是近六十年。

提到泰兴,陈学庚满是怀念。他依稀记得在泰兴老家时,跟着大人到田间干农活,看大人用犁耕地,那种面朝黄土背朝天的辛劳,一直刻在他心里。

陈学庚姐妹多,家庭经济条件不太好,初中毕业后,他选择了中专。“每个月有20多块钱的补贴,吃饭还不要钱。”他高分考入了新疆兵团奎屯农校,选择了分数线最高的农业机械专业。“一方面,觉得农业机械有意思,另一方面,小时候看到农业都是人工作业,太苦了。”

从此,陈学庚与农业机械结下了缘分。“我这一辈子,就做一件事,研究农业机械。”

致力创新

推动新疆棉花生产大提升

上世纪80年代前,新疆棉花生产的总体水平很低,1982年新疆棉花总产量占全国的4%,平均亩单产仅有38.6公斤。

陈学庚当时负责农七师130团的地膜机研制小组,不到两年时间他就完成了2BMS系列机具的研究,班次作业效率相当300个人工。1984年至1994年间,陈学庚团队继续加大力度改进铺膜播种新机具,形成了系列新产品,整体技术水平达到国际先进,在新疆地膜植棉中大面积推广。

正是在这段时期,新疆地膜植棉机械化推广面积达6890万亩。兵团皮棉平均亩单产也由1982年的38.6公斤提高到1994年的82公斤。地膜植棉机械化推动了新疆棉花生产第一次提升。该项成果曾获1995年度国家科技进步一等奖。

上世纪90年代末期,陈学庚率领团队成功研制一次作业完成8道工序的膜下滴灌精量播种机。2014年,新疆棉花亩单产已提升为155.7公斤,播种技术与装备的创新促成新疆棉花产业的二次提升。

在棉花机具推广的同时,陈学庚团队成功开发出玉米、甜菜、花生及滴灌水稻等作物的滴灌精播机,目前在全国多省区大量推广。这项成果获得2008年度国家科技进步二等奖。

谈起这些成果,陈学庚总是很谦虚地说,这是整个新疆兵团科技工作者共同努力的结晶。

毕生难忘

受到总书记接见

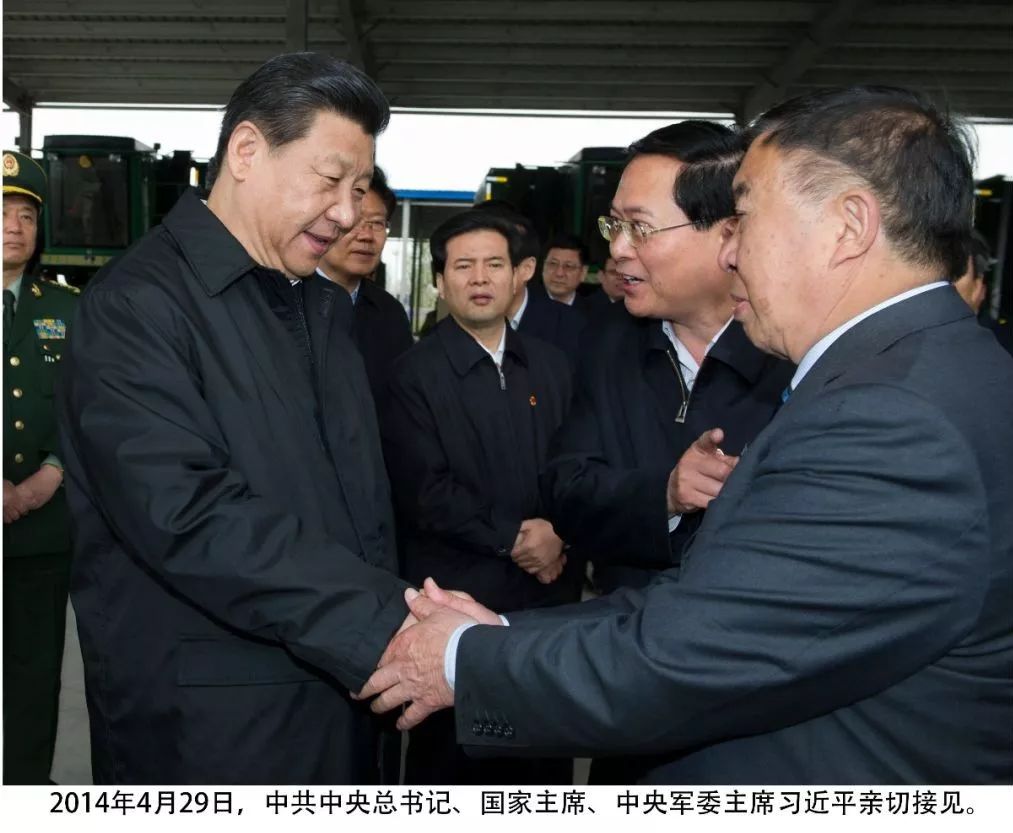

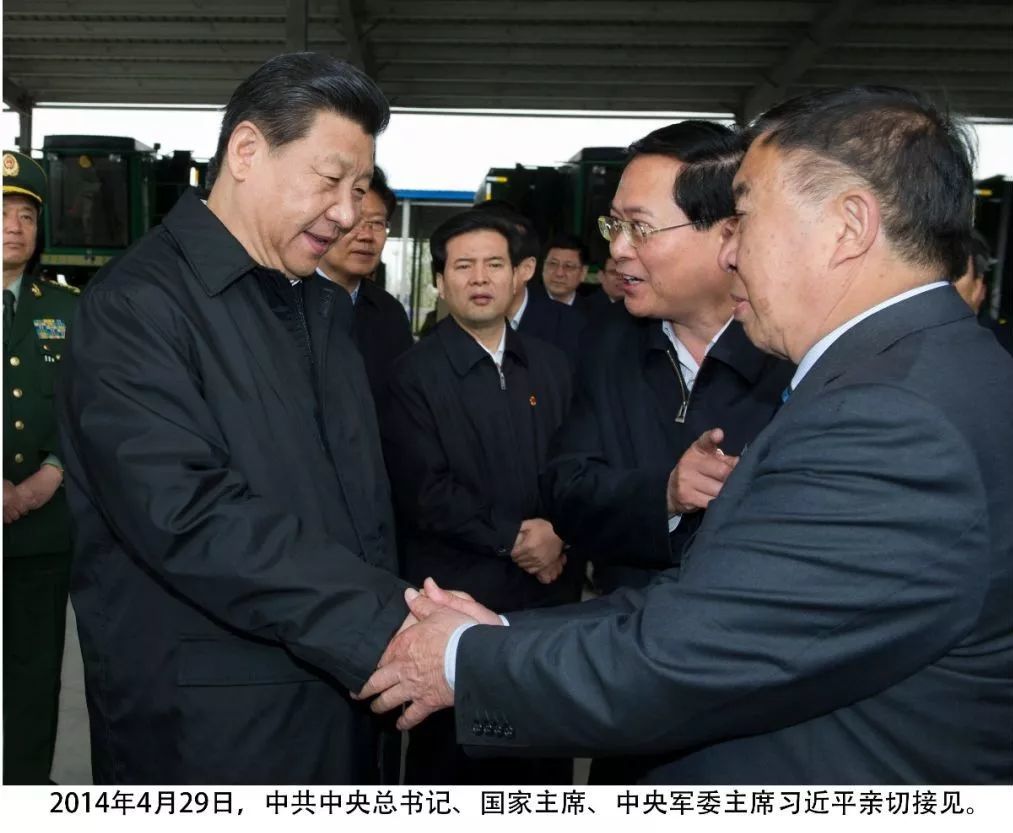

2014年4月29日,对于陈学庚来说,是毕生难忘的一天。当天,习近平总书记来到六师共青团农场新疆银丰现代农机装备公司考察。在农机停放点,翻犁机、播种机、喷药机、采棉机等一台台现代化农业机械整齐排列着,习近平总书记边走边看。

走到由陈学庚研制的大型精密播种机前,习近平总书记看得十分仔细。陈学庚向习近平总书记介绍了机械的性能。得知该农机的性能、技术达到国际领先水平时,习近平总书记非常高兴。

陈学庚向习近平总书记汇报:“我知识不多,学历很低,是四年制中专毕业生。”习近平总书记称赞陈学庚很不简单,“英雄不问出处,一切人才都要在战场上见分晓。”回忆起4年前的情景,陈学庚依旧激动不已。

乡情悠悠

祝福家乡未来更美好

陈学庚扎根边疆近六十年,虽然乡音已改,但乡情难忘。

“新疆有囊饼,泰兴有黄桥烧饼,口味不同,不过都是家乡的味道。”对陈学庚来说,这两个地方都是家乡。

多年来,陈学庚和江苏大学、江南大学、南京农业大学等多个江苏高校都有着密切的交流和合作。“这些高校离泰兴都不算远。”陈学庚说。

谈起对泰州的印象,陈学庚说,江苏是全国科技创新的典范,泰州在这方面也走在前列,非常重视科技,非常重视人才,希望有机会和泰州有更多的交流和合作。“衷心祝福家乡未来更美好!”

(来源:泰州发布 编辑/方媛)