“1960年,大桥开建了,那一年我正好出生;我工作后,每月要在大桥下穿越六七次……”12月29日,南京长江大桥将迎来50岁生日,而市民王世清收藏南京长江大桥的老物件则40多年,他说,自己和南京长江大桥有着特殊的情缘。

从上世纪70年代至今,王世清收藏的老物件达近百种上千件:建桥工人的柳条帽、大桥铆钉、第一部南京长江大桥纪录片拷贝、大桥建设者的工作者的工作证、南京长江大桥纪念券、大桥通车二十周年纪念册……这些珍贵的“宝贝”藏品于今年年底南京长江大桥恢复通车后,将在“南京长江大桥纪念馆”露面。

△王世清整理收藏的老物件

【大桥·情缘】

曾经,他每月从大桥下穿越六七次

“1960年,大桥开建了,而我则是1960年出生的,可以说,我的成长是伴随着大桥一起的。”王世清说,今年是南京长江大桥建成50周年,而他收藏南京长江大桥相关物件也有40多年了。王世清的办公室里,大桥藏品铺满了桌椅,就像一间小型“南京长江大桥博物馆”。

△部分藏品展示

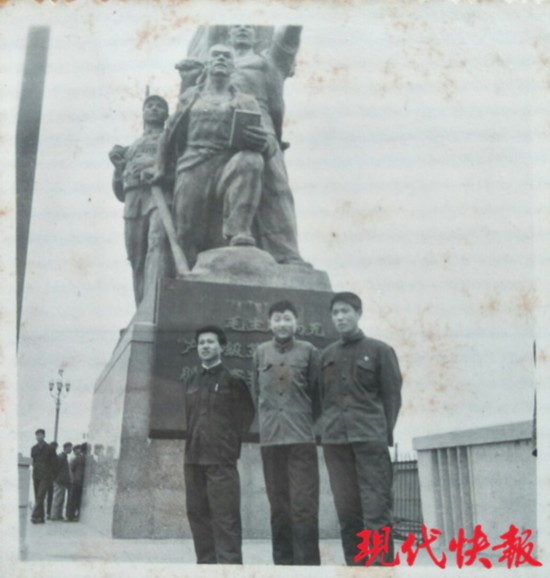

在桌上,有一个相册,翻开,里面有王世清和长江大桥的合影。那是一张黑白照,照片上他穿戴整齐,站姿挺拔地和两位同学一起在工农兵雕像前合影。这张照片是王世清和南京长江大桥的第一次合影。“那是1978年清明节,那时我还是一名学生,学校组织了部分学生干部到南京祭扫雨花台烈士陵园,顺便参观了南京长江大桥,还留了影。”也是这一次,大桥便在王世清心中打下了烙印。

△1978年,王世清第一次参观南京长江大桥

“第一次亲眼看到南京长江大桥,感觉它特别雄伟,桥头堡直冲云霄,特别高大,抬头看的时候帽子都会掉下来。”王世清说。

1979年,王世清考入南京航运学校,经常在大桥下面进行一些航运操练;毕业后,他被分配到南京长江油运公司。作为一名船员,他每月在南京大桥下面穿越六七次,“从江面上乘船看桥的感受很不一样,从大桥下通过时,宏伟与震撼伴随着巨大的桥梁结构扑面而来。”

△王世清收藏的部分大桥老物件

【大桥·收藏】

第一部南京长江大桥纪录片,你看过吗?

从搪瓷盘到柳条帽,从铆钉到《南京长江大桥》电影拷贝……王世清收藏的有关南京长江大桥的老物件多达上千件。

△电影拷贝盘

众多的老物件中,《南京长江大桥》电影拷贝,让王世清自豪,用他的话来说,这一件是“比较难得的”。电影拷贝放在一个超大的锈迹斑斑的大铁匣里,打开,可以看到厚厚的胶片。

“南京长江大桥是第一座完全由中国人自己设计和建造完成的,它的高度、长度都超过武汉长江大桥,工程量比武汉大大3倍……所以,在南京长江大桥开始勘探的时候,中央新闻电影制片厂就开始拍摄,一直拍到到1968年大桥全面建成通车,历时10年。”王世清说,这部纪录片一直到1969年才开始放映。

△纪录片《南京长江大桥》

多年过去,很多人都忘了这部纪录片。王世清也是在安徽一家乡下影院里淘来的,他当成宝贝。“现在还能播放,质量非常好。我们还把胶片进行了数字化。”王世清说,去年,他请南京艺术学院的教授带着老式放映机在他工作的大楼里放映了一回,效果相当好。

经历十七稿,话剧《大江飞虹》搬上舞台

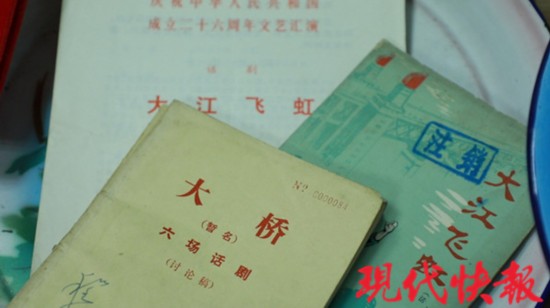

△话剧《大桥》

可能很多人都不知道,南京长江大桥开通后,还曾经上演过话剧。在系列南京大桥作品中,话剧《大江飞虹》是惟一一部以南京大桥建设为背景的舞台剧,王世清就收藏了该话剧的所有剧本、幕景设计稿……

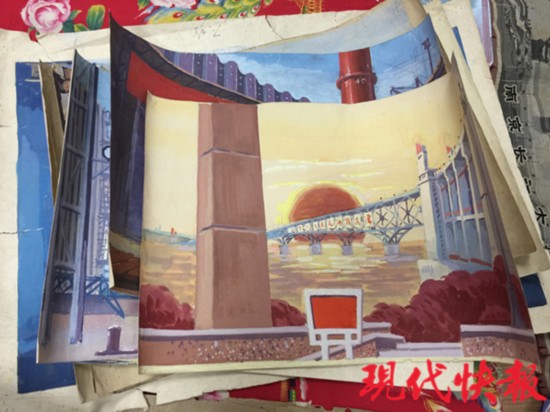

《大桥》的剧本,被王世清整齐地放在桌子中央,一共有好几本,幕景设计也全部都是彩色的手绘本,虽然有些年代了,但还很完整。“这是1974年,江苏省献礼国庆25周年汇演话剧《大桥》3个版本的剧本以及当时汇演的完整幕景设计稿。”王世清说。

△话剧舞台幕景手绘稿

1968年,南京长江大桥全线建成通车,当时全国出现了“南京大桥热”。茶杯、水壶、毛巾、香皂……都是大桥的图案。除了在各种生活用品上用大桥的图案,一台话剧也在酝酿中。“话剧《大桥》从1969年开始讨论,到送审,再到真正的演出,总共经历了十七稿。”王世清介绍说,话剧由最初的五场增加为九场,而话剧的名字也由《大桥》改为了《大江飞虹》。

话剧中,十张手绘的舞台幕景,非常逼真地记录并再现了话剧中大桥建设的几个经典场景。

这部话剧的剧本等,是如何收藏来的?王世清笑笑,他说,是圈里的一个朋友转手的。“他不知道这是什么东西,就转手给我了,我拿过来看背面,有简短的介绍,我猜好像是跟什么剧相关的,就在网上查,才知道原来还有过关于大桥的话剧。”

△建桥工人曾经戴过的安全帽

50年前,大桥工人的“安全帽”长这样

在一堆藏品中,有几样东西看起来并不起眼:黑色的安全带、旧旧的“安全帽”、锈迹斑斑的大铆钉……王世清说,这些老物件,看起来不起眼,可珍贵了。“它们都是当年大桥建设者们用过的。”

△铆钉

王世清拿起两个大铆钉,这是他近些年收藏来的。“这是大桥上面的,也叫争气钢。”王世清说,大桥当时用钢是比较特殊。当时在世界上,有能力生产钢的,不给我们提供;愿意提供的,又不符合要求;后来,国务院下达命令,让钢铁企业的龙头老大研制生产大桥用钢,这种钢也被称为“争气钢”。而这两枚铆钉则是我们自力更生的物证。

五个建桥工人,头顶柳条安全帽的镜头曾出现在纪录片《南京长江大桥》中,王世清将其装裱在相框里,留作纪念。而更珍贵的是,他还有实物收藏。他拿起柳条安全帽,细细看去,有点像是用藤编制而成,但,王世清说,那不是藤,是柳条。柳条安全帽和现在的安全帽用材不一样,它全部用柳条编制而成,前后都有帽沿。“我也收藏过煤矿安全帽,它只有前边的帽檐,不像柳条帽,有前有后,两个是不一样的。”王世清说。

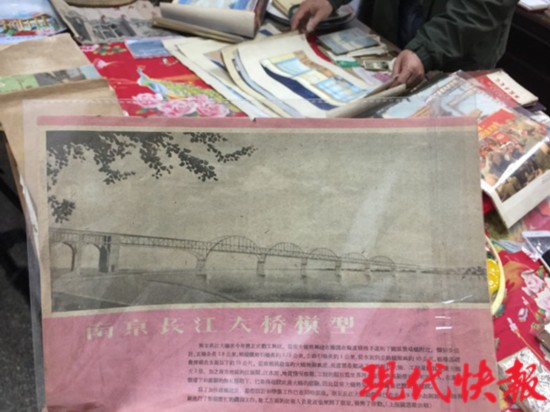

△最初的大桥设计稿

你知道吗?最早,大桥被设计成这样

现在,大桥的桥头堡便是大桥的标志,快到大桥,就可以看到它。事实上,曾经大桥被设计成呈双层钢结构,中间由拱形钢梁连接的造型,并不是现在这样。

“南京长江大桥在今年将正式开工兴建。这座大桥将兴建在现在轮渡楼桥不远的下关区塔桥附近,据初步估计,正桥全长1.8公里,两端路引桥长3.75公里,公路引长约1公里,从水面到公路桥面高约40公尺,桥墩最深处在水面以下约70公尺……”王世清慢慢展开一张泛黄的纸,纸上面有一段字,注有“上海铁道供稿”字样。原来这是一张南京长江大桥最初设计的模型图纸。“这可是我最宝贝的藏品之一了,很少有人知道这个!”图中可以清晰地看到,南京长江大桥最初的设计方案与现在大桥的模样截然不同。最初的建设方案中,大桥呈双层钢结构,中间由拱形钢梁连接,形似现在的九江长江大桥。

王世清分析认为,这个设计方案后来没有被应用是因为造价与工程难度太高。“如果当时采用这个方案,大桥就可以造得更高,能提高大桥的净空高度,这样对航运的影响相对就会小一些。”

△问题登记簿

外国人最感兴趣的大桥,提的问题千奇百怪

南京长江大桥被大家认为是“争气桥”,它不仅让国人自豪不已,更是让外国人叹为观止。

大桥刚刚建好,一批批外国访问团特地前来参观。他们兴奋地与大桥合影,并请教起许多有关大桥的问题。“大桥是谁设计的?”“大桥修建一共多人工人参与?”“你们是否考虑到用隧道?”“为什么不用单桥呢?”……这些写满整整一两页纸的问题都一一记录在了当时的外国政要登记簿中,而这个登记簿也是王世清收藏的“宝贝”之一。

由笔录可见,外国访问团的名称,时间,人数,接待人员,参观情况都做了详细记录。此外,他还存有当年外国政要在南京长江大桥拍照留念的底片。

来源:现代快报 编辑/李瑶