在西藏工作和旅游过的人,对牦牛都不会陌生。巨大的体型,粗长的裙毛,硕大的牛头和尖角,使得它们成为最能代表青藏高原的动物形象。

经过 14 天跋涉,来自西藏牦牛博物馆的 200 多件文物,终于抵达南京,在江宁区博物馆布展。12 月 26 日,《走进南京——西藏牦牛文化展》将正式开展,公众不用去西藏,在家门口就可以看到牦牛标本、以及和牦牛有关的自然标本、生产工具、生活用品、历史文物、艺术作品 ……让人了解牦牛背后的文化和故事。记者了解到,南京是西藏牦牛博物馆巡展的第三站,此前曾在北京、广州展出过。

镇馆之宝是什么?牦牛粪

" 牦牛从降生便成为藏族家庭中的一员,拥有自己的名字,生病时得到照顾。它们一直与高原人民相伴相随。" 西藏牦牛博物馆馆长吴雨初说。

这次展览,西藏牦牛博物馆搬来了远古野牦牛头骨化石、4 头牦牛标本等。远古野牦牛头骨化石的牦牛角看上去特别长,很夸张的样子。" 这个化石是甘肃的一位市民捐赠的,它出土于甘肃甘南藏族自治州玛曲县境内的黄河古河床,经北京大学碳 14 鉴定,距今大于 4.5 万年。"

那么,野牦牛什么时候被驯化的呢?展厅中,一组唐卡图,讲述了野生牦牛被驯化成家养的故事。" 科学家们检测认为,青藏高原野牦牛在 7300 年前就被驯化了。" 吴雨初对记者介绍说,目前,全球约有 1700 万头牦牛。中国拥有世界牦牛总量的 90% 以上,主要生活在青海、西藏、四川、甘肃、新疆、云南等省区。

展厅中,还还原了藏民们的生活场景,牦牛毛编织的帐篷、牦牛绒织成的氆氇、牦牛皮缝制的藏靴、牦牛角做的鼻烟壶、牦牛骨制成的工具 ……还有一堵厚厚的牦牛粪墙。一块块灰黑色的牦牛粪被制作成饼状,整齐地排列着,靠近,并没有臭气。" 总有人问西藏牦牛博物馆的镇馆之宝是什么,如果一定要选,那就是牦牛粪。作为牦牛产区历史上最重要的燃料,它温暖过无数代藏族牧民。这难道不是最好的历史物证吗?" 吴雨初对记者说。

超珍贵,这件牦牛金饰是 " 国宝 "

对于牦牛,人们喜爱到了什么程度?这次展览,西藏牦牛博物馆还带来两件 " 国宝 ":铜镜和牦牛金饰。

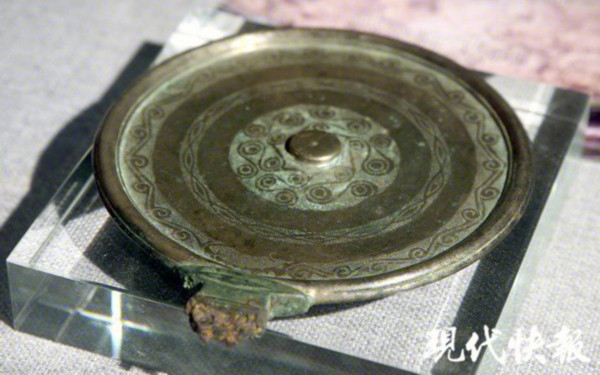

铜镜并不大,在灯光下,看上去依然光滑平整。不过,由于年代久远,铜镜的柄已经断了。" 你看,铜镜上有一头牦牛图案,它侧立着。" 吴雨初说,目前存世的铜镜上有牦牛图案的只有几件,而这一件就是其中之一。把牦牛形象刻到铜镜上,展现了藏族人民自古以来对牦牛的热爱。吴雨初介绍说,这件铜镜是征集来的,关于它的年代,专家们说法不一,有的认为已经 3000 年了,有的认为应该更久远一些。

铜镜旁边的玻璃展柜里,展出的是一件金质牦牛雕像,它虽然只有成人大拇指大小,但和铜镜一样,是国家一级藏品,也就是国宝级。" 这件金饰是汉代的,距今 2000 年,是出土文物中较早刻画牦牛形象的艺术作品。" 吴雨初说,这件金饰是在新疆若羌出土的,曾经一度流落海外,是一件回流文物。这么小的一件金饰是干什么用的?吴雨初解释说,它应该是帽子上的饰品,主人的身份相当尊贵。

" 高原之舟 " 的使命仍在继续

出现在展览上的一幅 " 文成公主进藏 " 唐卡上,公众可以清晰看到牦牛的形象。西藏牦牛博物馆书记、副馆长琼珍对记者说,在西藏的民间传说中,当文成公主出嫁的消息传到吐蕃时,一路上都有人准备好马匹、牦牛、船只和食物,接送文成公主。

" 牦牛曾经是高原最重要的运输工具,历史上最重要的使命之一,就是从藏北向藏南运盐。" 琼珍说。这次展览,就展出了一大批驮盐的托架,以及盐,它们记录了曾经的那段路程。

琼珍说,现在虽然有了铁路,牦牛跋涉千里的作用,慢慢消退,但是在一些海拔高的地方,它依然是代步工具,有些海拔超过 3500 米的地方,就得靠牦牛了。

(来源:现代快报 编辑/汪璐)