前段时间,小布在微博上发布了一则南京城墙保护管理中心征集到明代锦衣卫腰牌的消息。立马在网上炸开了锅。

有人说腰牌的字体像是“电脑字体”,还有人说形制看起来不对,总之这腰牌怎么看怎么像假的……

是不是“现代仿品”?

南京城墙保护管理中心站出来表示:这块腰牌为明初铸造,网上质疑的“电脑字体”其实是标准的明代台阁体。

所以,这究竟是怎么一回事?

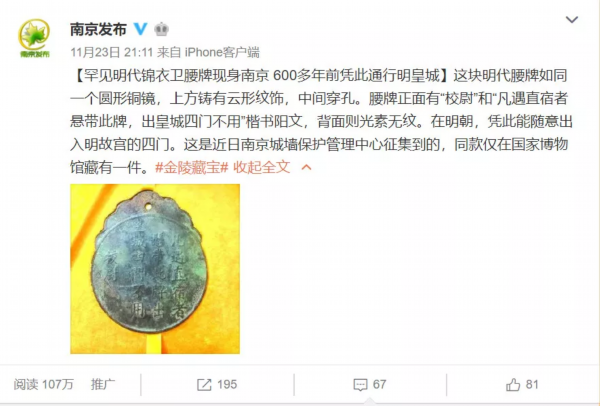

11月23日,@南京发布 发布了一则信息:

南京城墙保护管理中心征集到了一件明初时期的锦衣卫铜质腰牌,为研究锦衣卫的“身份标识”提供了重要的实物资料。

然后,许多网友留言:

这个好像是电脑字体吧~

原来明朝就有word排版的方正楷体。

还是找真正的文物鉴定专家看一下吧,单就字体、形制、锈色而言,都让人看不懂。

为回答网友的疑问,南京城墙保护管理中心副主任、城墙博物馆藏品征集工作负责人马麟,从文物鉴定依据、明初书法字体、明代神道碑字体比对等方面进行了详细说明。

铜质腰牌符合明代特征

多方专家鉴定确认为真品

明代锦衣卫铜腰牌。南京城墙保护管理中心供图

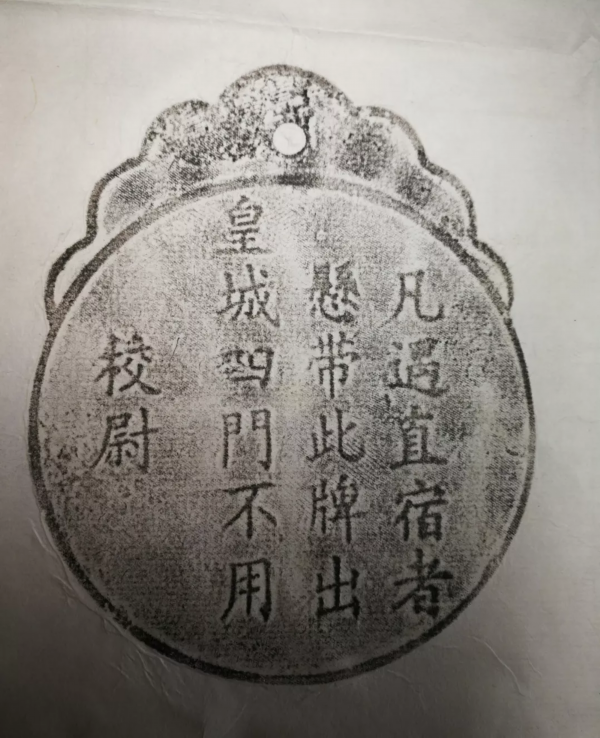

此次征集到腰牌出自南京明故宫遗址,腰牌为铜质,主体为圆形,直径8.7厘米,上部有简化的莲叶盖装饰,中间有一圆形穿孔,以备系绳悬挂。腰牌正面边缘部分有一圈凸起的弦纹,中间有“凡遇直宿者悬带此牌出 皇城四门不用 校尉”四行十八字阳文楷书,背面光素无纹。

在600多年前的南京,拿着这块牌子,就能畅行无阻地出入明故宫的四门。

在藏品征集过程中,南京城墙保护管理中心邀请国家文物局出入境责任鉴定员、江苏省青铜器研究鉴定专家和我市明史考古专家,对这块铜腰牌进行了鉴定。最终,专家们给出的结论是:“腰牌锈迹自然、包浆醇厚,铭文格式和字体、腰牌形制和铸造方式均符合明代特征,应为真品。”

马麟说,这块腰牌应为明初铸造,从目前已知资料来看,此类腰牌存世较少,仅中国国家博物馆收藏有一块双鱼纹明代校尉铜腰牌。国博所藏腰牌比此件略大一些,正面文字内容和形制别无二致,前者铭文字体也为楷体,但字体粗壮,背面则有凹凸的双鱼纹。

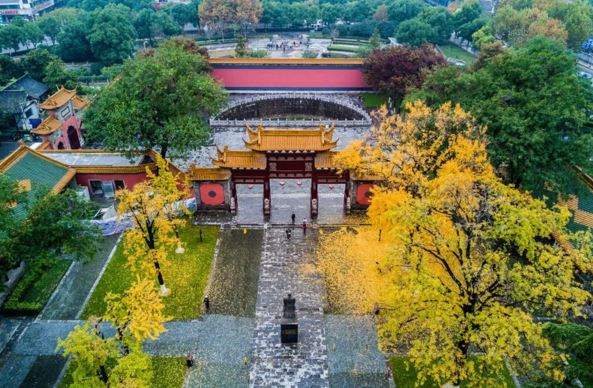

老张 摄

腰牌铭文为明代台阁体

字体风格与明初神道碑文一致

针对网友提出的“腰牌铭文是电脑打印方正楷体字”的质疑,马麟解释说,腰牌上的字体其实是明代的一种官场书体——“台阁体”。

明代初期,太祖朱元璋、成祖朱棣大力提倡书法,这一时期帖学大盛。

明代开科选士时,皆用楷书答试卷,务求工整,这对当时的书法艺术风貌产生了很大影响。

那时的读书人写字,惟求端正拘恭,横平竖直,整整齐齐,写得像木版印刷体一样,这就形成了明代的“台阁体”(清代改称“馆阁体”),其特点是字体方正、光洁、乌黑,大小一律。

据《明史》记载,明代宫廷、官署的玺、印、符、牌,均由礼部管辖的铸印局铸造,尚宝司保管。铸印局中,负责书写宝玺、符牌、印章内容的不是普通匠人,而是文职官员或者局内擅长书写的“儒士”,因此书写非常规范。

礼部铸印局的儒士,是朝廷为“辨验各衙门印信,并写表、笺、本、章”而设的专职人员。据现有资料可知,铸印局还曾为明代开国元勋书写神道碑。现存于雨花台区邓府山北麓的《宁河武顺王邓愈神道碑》碑文末,就有“铸印局□□□奉敕书”的铭文。

马麟表示,邓愈墓和岐阳王李文忠墓(现存于太平门外蒋王庙街)的神道碑书体,与城墙博物馆收藏的腰牌字体风格一致,了解中国书法史的人会知道,这类书体其实就是明代初年的“台阁体”。

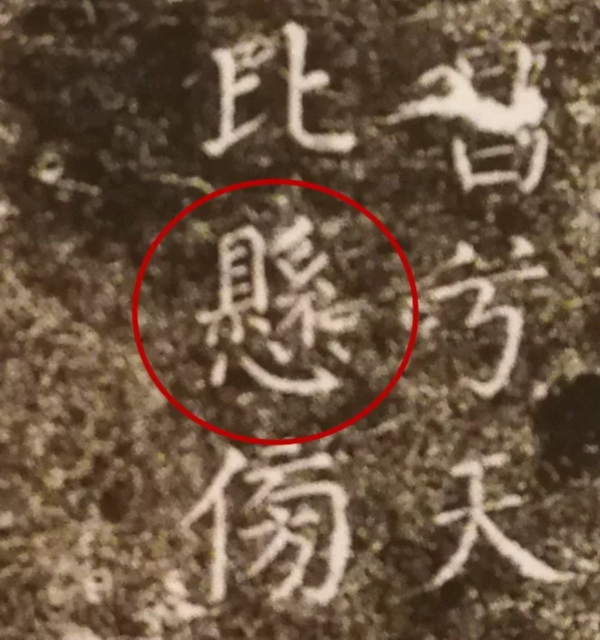

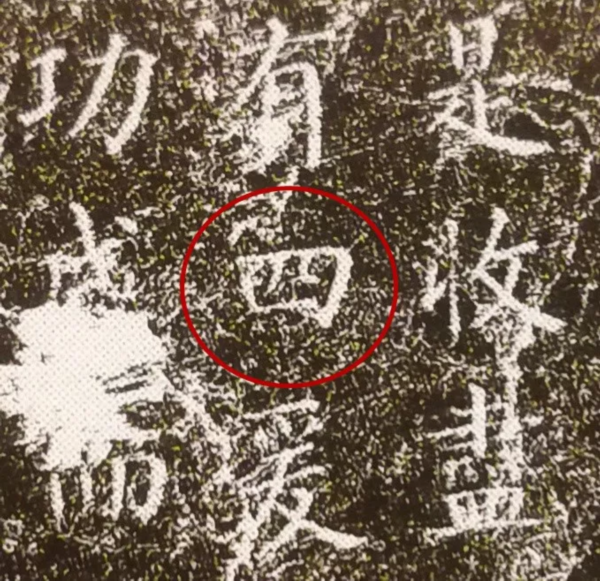

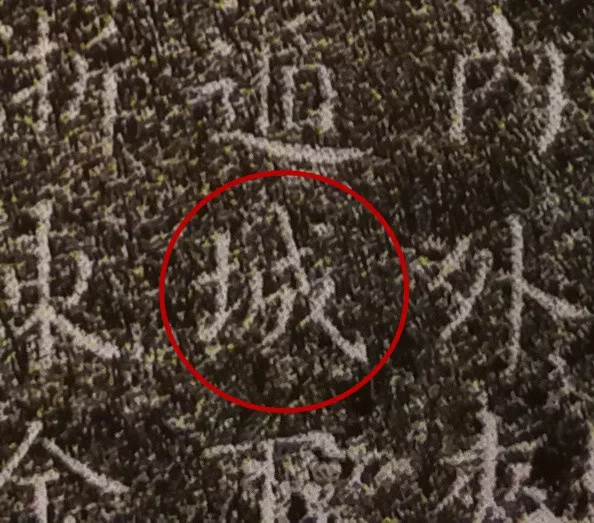

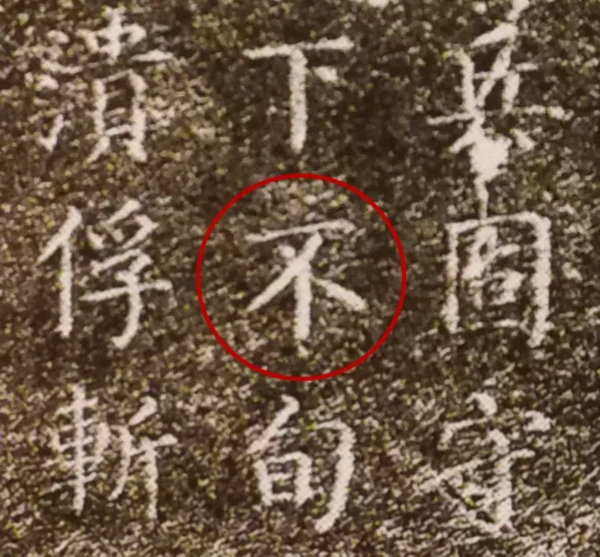

专家还通过腰牌与明代神道碑的字体比对,来辨明腰牌字体是否符合明代特征。

南京城墙保护管理中心供图

现存于玄武区板仓街的《御制中山王神道碑》,立于明代洪武十九年,神道碑内容由朱元璋亲自撰写,书写者是翰林院侍诏沈士荣、孙大雅。神道碑铭文的通篇书体与腰牌铭文风格相似,碑文中的“四”字、“城”字、“不”字、“懸(悬)”字,以及“關(关)”字的“門”旁,都和此腰牌中的铭文字体一致。

南京城墙保护管理中心供图

与电脑字书写细节有差别

“带”字为简写、“直”字短横不同

马麟表示,现有的大部分电脑楷体字,都是在铅字楷体字模基础上数码化复刻而来,而这些字模是根据书法家书写的标准楷体字绘制或直接雕刻出来的,因此与当年方正规整的台阁体有相似之处。

如果将腰牌铭文拓片和电脑楷体字仔细比对,可以发现两者在书写细节方面有明显不同。比如,“凡”字的撇和点,“遇”字两部分的连写,“直”字的短横等均不相符。

此外,电脑楷体字的繁体“带”字的写法是“帶”,而腰牌铭文中的“带”字是简体写法,两者并不一致。“带”字用简体书写自古就有,唐代颜真卿的楷书中就有“带”字的简写。

至于城墙博物馆和国博所藏腰牌的字体差别,马麟解释说,台阁体书法盛行于明初,至成化、弘治年间衰落。此件腰牌是明初用台阁体书写制作,而国博所藏腰牌应为明宣德以后制作,故而书体会有所不同。

听完专家解释,是不是恍然大悟。

那这块腰牌究竟有什么厉害之处?

腰牌比绣春刀重要,遗失损毁有杀身之祸

腰牌上有标识身份的“校尉”二字,这与锦衣卫有很大关系。

锦衣卫。网络图。

专家表示,校尉最初是明代皇帝的扈从卫士,属于护卫皇家的“御林军”,明初时隶属于拱卫司(后改称“亲军都尉府”),同时负责卤簿仪仗、传达皇帝指令、传唤官员等事务。

洪武十五年,朱元璋裁撤亲军都尉府与仪鸾司“改置锦衣卫”,掌侍卫、缉捕、刑狱之事,由将军(初名“天武”)、校尉和力士组成。与历代护卫皇家的御林军不同,明代的锦衣卫有了“缉捕刑狱”的职能,兼有皇家禁卫和皇帝私人“秘密警察”的双重身份。

锦衣卫。网络图。

朝廷官员佩挂牌符,以明确职权和等级的做法,源于元代。

明代建立以后沿袭了这一做法,根据不同的官职,令臣属佩带用金、银、铜制作的牌符,除了标明身份,亦作为行使权力的信物。

据《明史》记载,锦衣卫与刑部、都察院、大理寺“三法司”属于平级单位,其最高官员“左都督”级别可高至正一品或正二品,锦衣卫指挥使则是正三品,与大理寺卿平级,仅比正二品的刑部尚书和都御使低一级。

对于锦衣卫来说,飞鱼服不需常穿,绣春刀也不用天天别在腰上,但有一样东西却必须随身携带,那就是证明自己身份的腰牌。腰牌的配发数量和领取使用都有严格规定。腰牌一旦出现遗失或损毁,会遭来杀身之祸。

(来源:南京发布)