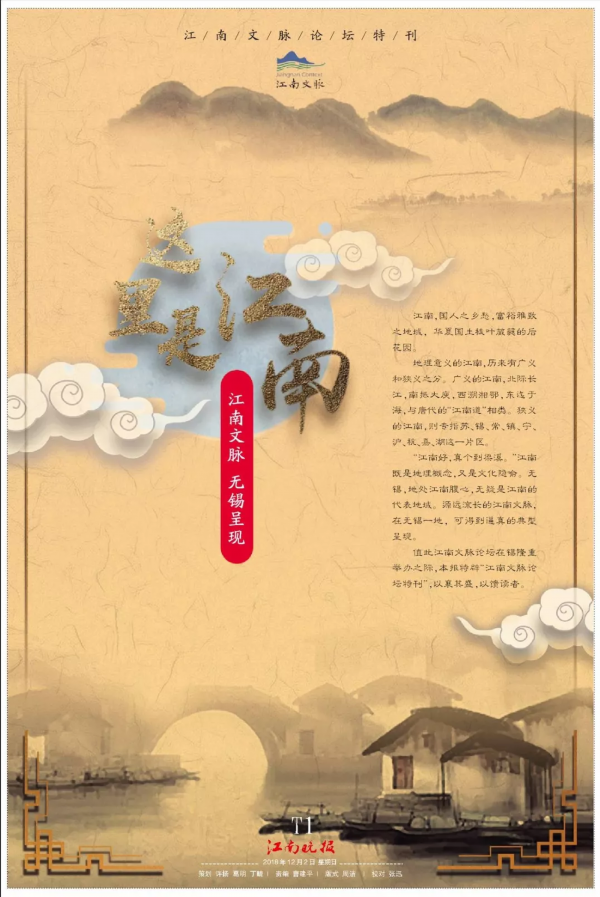

12月2日至12月4日,江南文脉论坛在无锡举办。300多位国内外相关研究领域的专家学者将齐聚太湖之滨,弘扬中华优秀传统文化,深入研究阐发江南文脉,提升江苏文化影响力辐射力,助推长三角经济文化一体化发展。今天《江南晚报》推出《江南文脉论坛特刊》,以襄其盛,以馈读者。

11年前

《中国国家地理杂志》

曾推出一期江南专辑

封面提问“江南到底在哪里?”

今天《江南晚报》

《江南文脉论坛特刊》

用“这里是江南”来回答

多角度阐析“江南”在无锡的呈现

向右滑动查看更多

说江南,道无锡

首先我们就来说说

“江南”的流变与无锡的兴起

江南: 一个不断发展的地域概念

江南是个地理概念,又是一种充盈着浪漫情愫的文化。

从古至今,“江南”一直是个不断变化着的地域,在不同历史时期,江南的文学意象更是不尽相同。

在先秦两汉时期,“江南”指的是楚国一带(今天的湖南湖北)。而自东周以来吴国、越国等诸侯国所处的长江中下游,即今上海、浙江北部、江苏南部、安徽东南部、江西东北部等长江中下游以南部分地区,很长一段时间是被称作“江东”或“江左”。

江南地域的变迁,与中华农耕文化中心的变迁密切相关。

按照江南大学汪春劼教授的说法,这是中国版图上“十字线”的变化,现今的中国由长江和京沪铁路组成巨大的“十字”,将一个国家明晰划分出了东西南北四个迥异的版块,而在从前,这个“十字线”却要大大地北移,它的南北划分是秦岭—淮河,而东西划分则是大同—洛阳—荆州三地的连线,理解了这个“十字线”的变迁,就能够理解“江南”概念的变化了。

无锡: 这个名称延续了两千年

作为南濒太湖,北依长江的长三角腹地城市,无锡地势平坦、河流纵横、气候合宜、土地肥沃,可谓占尽地利。但在古代中国,一个地区经济发展水平的高下,完全取决于当地的农业发展水平,以及以此为基础的副业和手工业贸易。

江南的开发时间远远落后于黄河流域。当黄河流域早已成为秦汉大帝国经济中心的时候,南方还处在“筚路蓝缕,以启山林”的开发初期,大部分地区还保留着大片原始森林,湖沼洼地密布。在这样的自然环境下,农业生产尚未大规模开展。

商代末年“泰伯奔吴”,定居梅里,自号“勾吴”,带来了中原地区先进的生产技术和农耕文明。战国末年,这里成为楚国春申君的封地。汉高祖五年(公元前202年),这里开始设置无锡县,从此两千年来,这一片区域的行政区划很少变化,一直延续至今。这样的情况,在全国也是为数不多的。

人口+物流: 江南崛起得理所当然

“永嘉丧乱”“安史之乱”“靖康之乱”……北方的战乱给了南方带来一次又一次的发展机遇。每当胡骑南下,江南都会成为士民避乱的乐土。南方经济始由过去的零星与局部开发, 转向大规模的全面开发阶段。人口大迁涉,带来全国经济中心的南移。据《无锡市志》载,宋绍兴元年(1131年),无锡人口105621人;南渡后增至135827人。到了明末的崇祯六年(1633年),已达253609人。清末的宣统元年(1909年),人口竟达到699549人。

“苏湖熟,天下足”。与此地农业兴盛相辅相成的大运河开凿,更带来运河沿岸城市的发达。“当今国用,多出江南;江南诸州,苏为最大”。

一颗明珠: 从“模范县”到GDP高地

无论归属于苏州,还是下辖于常州,无锡发展得再好,很长一段时间里也只是长三角诸多明珠中的一个“模范县”而已。但时间发展到20世纪初,在短短二三十年里,这个低调的城市突然“以爆炸般的速度突破封建时代旧县城的模式,一跃而成为中国的一大工业都会”,工业总值远远地将苏州、常州抛在背后,还有了“小上海”的雅号。

杨宗瀚、周舜卿、荣氏兄弟等一大批在上海滩经受过欧风美雨的前卫人士,在整复太平天国兵火破坏的家乡时,找到了现代工业发展的路径,他们的身后,更有无数富有冒险精神的追随者。在没有租界没有外资,完全依靠当地资本的打拼下,奇迹诞生了。1933年,无锡在工业发展上竟然超过天津,紧随上海、广州,名列第三。

随着1906年无锡至上海铁路的通车,无锡开始迈入火车时代,地处上海—南京中心、沟通苏南苏北的区位优势开始凸显。其间虽然有日本侵华战争的中断,但无锡的发展却再也没有被遏止过。1949年新中国建立,更给无锡带来了翻天覆地的变化,这一年无锡终于由县升市,自民国初年就有的拆城筑路争论也变成了实际行动。其后,遍布城中的小河被填没,大运河改道,城市建成区开始向近郊辐射。1983年实施市管县后,无锡市开始管辖江阴、宜兴,“无锡”的统领面积由400平方公里扩大了10倍。

接下来改革开放,乡镇企业蓬勃发展,兴起“苏南模式”,打响GDP超越战。到2017年全市GDP实现超万亿元,位居全国第13位。

江南,是一片地域,更是一个符号,代表着美丽富饶的水乡景象,代表着自然条件优越、人民丰衣足食,诗书琴画、温文尔雅……更体现在商品生产发达,工业门类齐全,是中国综合经济水平最高的发达地区。

无锡的数字与细节

汪春劼教授近年对无锡地方史研究着力甚勤,他的专著《地方治理变迁——基于20世纪无锡的分析》,被认为是透视了20世纪无锡地方治理变迁的力作。新近问世的《无锡:一座江南水城的百年回望》一书,则更多从历史、地理、政治、经济、文化、社会等视角,打捞了这座城市的种种细节——

★科举考试持续1300来年,无锡共考中进士530人:唐1人,北宋31人,南宋38人,元2人,明228人,清230人。唐至宋几百年间,无锡在科考上还不显山露水,到了明代无锡的表现就让人刮目相看。

★清代无锡巍科人物位居全国前列。巍科人物指一甲三名(状元、榜眼、探花)、二甲第一名(传胪)和会试第一名(会元)。清代全国出巍科人物5个及以上的州县是:仁和21人,长洲(含元和)、武进(含阳湖)各20人,吴县19人,钱塘18人,无锡(含金匮)14人,常熟(含昭文)13人,大兴11人。

★无锡第一个留学生是杨荫杭,他在清光绪二十四年(1898年)冬季赴日留学。至宣统三年(1911),无锡出国留学人数已达122人,其中留日学生90人。在留日学生中,有25人已在国内获得功名,计有举人5名、副榜1名、秀才19名,占清末无锡留日学生的28%。无锡出国留学人数之多,时间之早,在江苏乃至全国都处于前列。

★据1933年的统计,无锡工厂数已增至315家,占全国工厂数的比例为3.2%,列全国第九;工人数为63764人,占全国工人总数的14%,列全国第二;资本额为1407万元,占全国资本总额的4.4%,列全国第五;生产净值为7726.4万元,占全国比例为7%,列全国第三;其中轻纺工业之纱锭数为230904枚,占全国比例为3.4%,仅次于上海,居全国第二。

★ “江苏名邑,首推无锡、南通。南通以张氏一人之精力,凭藉功名,不能得民众之助力,是以人存则政举,人亡则政息。无锡既处京(南京)沪之交,地势面山瞰湖,绾毂东南,工商殷阜,而人文蔚起,实为发达之原素。”(1930年元月,苏州市长陆权为《无锡年鉴》题词)

★ “凡属无锡人,在上海设厂,经营获利,必在其本乡设立一私立学校,以助地方教育之发展。”(钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》)

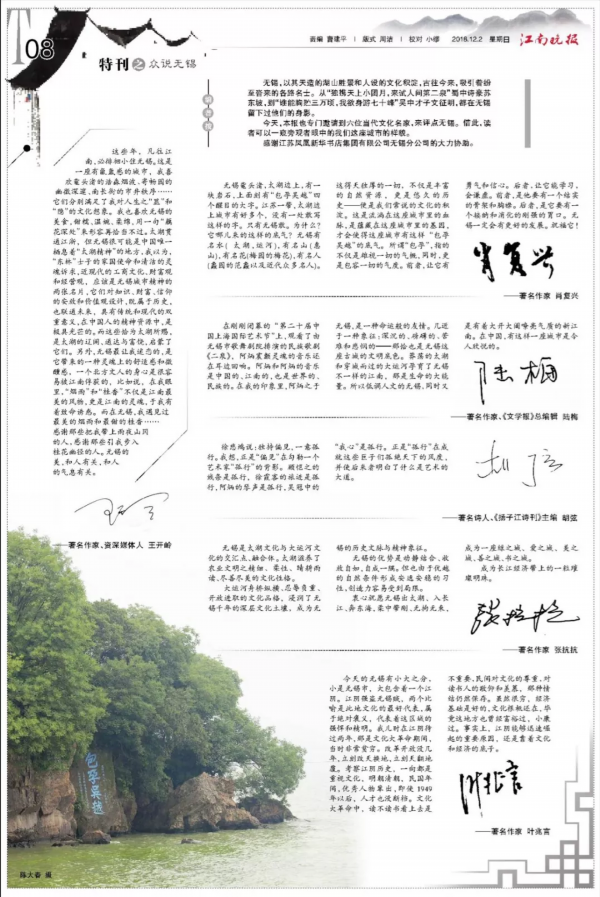

当代文化名家眼中的无锡

无锡鼋头渚,太湖边上,有一块岩石,上面刻有“包孕吴越”四个醒目的大字。江苏一带,太湖边上城市有好多个,没有一处敢写这样的字。只有无锡敢。为什么?它哪儿来的这样的底气?无锡有名水( 太湖,运河),有名山(惠山),有名花(梅园的梅花),有名人(蠡园的范蠡以及近代众多名人)。这得天独厚的一切,不仅是丰富的自然资源,更是悠久的历史——便是我们常说的文化的积淀。这是流淌在这座城市里的血脉,是蕴藏在这座城市里的基因,才会使得这座城市有这样“包孕吴越”的底气。所谓“包孕”,指的不仅是雄视一切的气概,同时,更是包容一切的气度。前者,让它有勇气和信心。后者,让它能学习,会谦虚。前者,是他要有一个结实的骨架和胸襟。后者,是它要有一个接纳和消化的刚强的胃口。无锡一定会有更好的发展。祝福它!

——著名作家 肖复兴

这些年,凡往江南,必徘徊小住无锡。这是一座有氤氲感的城市,我喜欢鼋头渚的浩淼烟波、寄畅园的幽微深邃、南长街的市井秩序……它们分别满足了我对人生之“显”和“隐”的文化想象。我也喜欢无锡的美食,甜糯、温婉、柔绵,用一句“藕花深处”来形容再恰当不过。太湖贯通江浙,但无锡很可能是中国唯一栖息着“太湖精神”的地方,我以为,“东林”士子的家国使命和清洁的灵魂诉求,近现代的工商文化、财富观和经营观,应该是无锡城市精神的两张名片,它们对知识、财富、信仰的安放和价值观设计,既属于历史,也联通未来,具有传统和现代的双重意义,在中国人的精神资源中,是极具光芒的。而这些恰为太湖所赐,是太湖的辽阔、通达与富饶,启蒙了它们。另外,无锡最让我迷恋的,是它带来的一种灵魂上的舒适感和微醺感,一个北方文人的身心是很容易被江南俘获的,比如说,在我眼里,“烟雨”和“桂香”不仅是江南最美的风物,更是江南的灵魂,于我有着致命诱惑。而在无锡,我遇见过最美的烟雨和最甜的桂香……感谢那些把我带上雨夜山冈的人,感谢那些引我步入桂花幽径的人。无锡的美,和人有关,和人的气息有关。

——著名作家、资深媒体人 王开岭

在刚刚闭幕的“第二十届中国上海国际艺术节”上,观看了由无锡市歌舞剧院排演的民族歌剧《二泉》,阿炳震颤灵魂的音乐还在耳边回响。阿炳和阿炳的音乐是中国的、江南的,也是世界的、民族的。在我的印象里,阿炳之于无锡,是一种命运般的友情。几近于一种象征:深沉的、磅礴的、苦难和悲悯的——那恰也是无锡这座古城的文明底色。莽荡的太湖和穿城而过的大运河孕育了无锡不一样的江南,那是生命的大能量。所以低调人文的无锡,同时又是有着大开大阖嘹亮气质的新江南。在中国,有这样一座城市是令人欣悦的。

——著名作家、《文学报》总编辑 陆梅

徐悲鸿说:独持偏见,一意孤行。我想,正是“偏见”在勾勒一个艺术家“孤行”的背影。顾恺之的线条是孤行,徐霞客的旅迹是孤行,阿炳的琴声是孤行,吴冠中的“我心”是孤行。正是“孤行”在成就这些巨子们孤绝天下的风度,并使后来者明白了什么是艺术的大道。

——著名诗人、《扬子江诗刊》主编 胡弦

无锡是太湖文化与大运河文化的交汇点、融合体。太湖滋养了农业文明之精细、柔性、晴耕雨读、尽善尽美的文化性格。

大运河舟桥纵横、忍辱负重、开放进取的文化品格,浸润了无锡千年的深层文化土壤,成为无锡的历史文脉与精神象征。

无锡的优势是动静结合、收放自如,自成一隅。但也由于优越的自然条件形成安逸安稳的习性,创造力容易受到局限。

衷心祝愿无锡出太湖、入长江、奔东海,柔中带刚、无拘无束,成为一座绿之城、爱之城、美之城、善之城、书之城。

成为长江经济带上的一粒璀璨明珠。

——著名作家 张抗抗

今天的无锡有小大之分,小是无锡市,大包含着一个江阴。江阴强盗无锡贼,两个比喻是此地文化的最好代表,属于绝对褒意,代表着这区域的强悍和精明。我儿时在江阴待过两年,那是文化大革命期间,当时非常贫穷。改革开放没几年,立刻改天换地,立刻天翻地覆。考察江阴历史,一向都是重视文化,明朝清朝,民国年间,优秀人物辈出,即使1949年以后,人才也没断档。文化大革命中,读不读书看上去是不重要,民间对文化的尊重,对读书人的敬仰和羡慕,那种情结仍然还保存。虽然很穷,经济基础是好的,文化根柢还在,毕竟这地方也曾经富裕过,小康过。事实上,江阴能够迅速崛起的重要原因,还是靠着文化和经济的底子。

——著名作家 叶兆言

记者:汪自力

责编:曹建平、沛青

来源:江南晚报