今天(11月23日),江苏省人大十三届常委会第六次会议审查批准了《南京市国家公祭保障条例》(下称《条例》)。

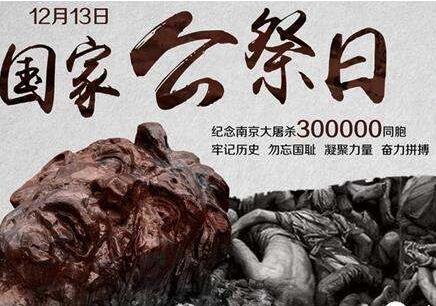

该《条例》将从2018年12 月13日起正式生效。作为南京大屠杀死难者国家公祭活动举办地,南京正式通过地方立法形式来保障公祭活动。

《条例》的确立,在国家公祭活动保障工作规范化、法治化方面填补了立法空白。

《条例》的实施,将加强南京市爱国主义教育、推进国家公祭活动的进行、保障公祭场所与设施的维护。

“下面对批准《南京市国家公祭保障条例》进行表决,请按表决键,请工作人员显示表决结果……赞成61人,通过!”

在下午闭幕的省人大十三届常委会第六次会议上,《条例》获全票通过。

“精日”行为成为立法导火索

身穿旧日本军服现身上海四行仓库、南京紫金山抗战碉堡遗址,个人网络直播公然调侃侵华日军南京大屠杀……去年以来,此类引发各界强烈愤慨和舆论哗然的“精日”行为连续发生。

今年3月10日全国人代会上,江苏代表团多位全国人大代表联名提交议案,呼吁从立法层面严惩“精日”行径,两个月后该议案正式立项,到正式通过,历时8个月13天,意料之外、情理之中。

南京市人大法制委员会主任委员姚正陆说,“精日”事件是立法导火索,同时,他们发现社会上有一种历史虚无主义,侮辱诽谤英烈。“考虑到今年是国家公祭第5个年头,这4年来主要是通过行政化的手段来推动保障公祭工作。于是就产生了一个动议,对地方立法项目进行调整,因为这本是今年立法计划里没有的,增加了这一立法项目。”

记者注意到,在此次立法中明确为两类“精日”行为划出“法律红线”:禁止任何单位和个人歪曲、否认南京大屠杀史实,侮辱、诽谤南京大屠杀死难者、幸存者,编造、传播含有上述内容的有损国家和民族尊严、伤害人民感情的言论或者信息;禁止在国家公祭设施、抗战遗址和抗战纪念馆等地使用具有日本军国主义象征意义的军服、旗帜、图标或者相关道具,拍照、录制视频或者通过网络对上述行为公开传播。违反这两条规定,构成违反治安管理行为的,将由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《条例》明确,任何单位和个人都有权对上述行为进行批评、劝阻和制止,并向有关单位举报,形成对伤害民族感情的恶劣行径“人人喊打”的社会氛围。

立法调研组对南京11个区2200多个不同身份的人进行了社会调查。调查结果显示,78.1%的表示赞同立法,认为很有必要性,还有一小部分人对国家公祭却完全不知道,这更加激发了他们的立法信念和热情。立法课题组副组长、江苏省人大代表、江苏三法律师事务所主任孙勇说:“作为南京市民,如果对这么大的一个事情都不知道,那说明我们宣传不到位。我当时坚决主张,强制纳入小学教育。我们要让这种爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观入法入规。”

通过后的《条例》规定:市教育行政主管部门应当将国家公祭主题教育纳入本市中小学地方课程,组织教材编写等。

规定政府应关爱大屠杀幸存者

遭受侵华日军暴行的南京大屠杀幸存者是民族苦难的承受者和历史的见证人。《条例》第八条规定,市、区人民政府应当为幸存者提供生活帮助,鼓励社会各界以各种方式关爱幸存者。

禁止任何单位和个人侵害南京大屠杀死难者、幸存者的姓名、肖像、名誉等合法权益。违反规定者应当依法承担民事责任。南京大屠杀死难者的近亲属、南京大屠杀幸存者向人民法院提起诉讼的,市、区人民政府确定的法律援助机构应当无偿提供法律服务。

划定“国家公祭场所管理区”

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆是国家公祭仪式举办场所,在纪念馆周边划定一定范围的管理区进行严格管理,十分必要。南京市人大法制委员会主任委员姚正陆表示,曾有商家在附近开出名为“大开杀戒”的奶茶店,也有媒体曝光小孩抓着纪念馆门前的鹅卵石嬉戏打闹,这都是一种“亵渎”:“国家公祭场所的保护是长期的,不是一天的。《条例》就设立了一个国家公祭场所管理区制度,要有一定的限制。这个地方是一个神圣之处,不能有任何人来亵渎。”

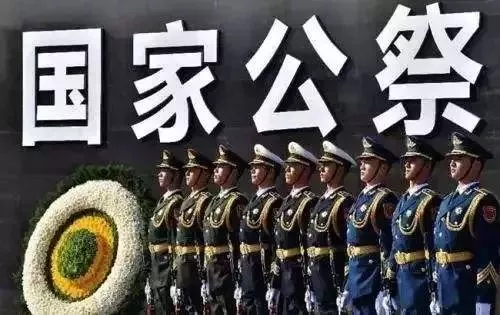

《条例》明确了纪念馆的特殊法律地位;授权市政府划定国家公祭场所管理区,建立综合执法管理体制,对管理区实施综合管理;强调国家公祭场所管理区及周边建设项目应当与国家公祭场所庄严、肃穆、清静的环境和氛围相适应,在管理区内禁止开设娱乐场所,设置与悼念主题明显不相适应的门牌店招、标识标志、广告,擅自摆摊设点,擅自进行销售、游艺、表演、乞讨以及实施其他有损国家公祭场所环境与氛围、违反公序良俗的行为。

《条例》还把默哀一分钟、衣着配饰等具有强仪式感的内容以法律条文固化。姚正陆认为,没有仪式感的内容,人们就会松弛。“我们想通过这些仪式感很强的规范性的东西、强制性的规定,来涵养我们的爱国主义热情,把我们的现代人和60、70年前大屠杀联系起来,把个体和国家联系起来。”

南京大屠杀史与国际和平研究院副研究员胡卓然经过检索认为,对遗址进行民族精神和民族情感上的保护,这是全国第一例。

(来源:江苏新闻广播/丁凤云、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、新华报业网 编辑/韩瑜、李明莉)