故事的开始要追溯到2008年1月1号这一天。

清晨6点多钟,科技局局长张跃在睡梦中被电话铃声惊醒。

“你在哪儿?”

“在家啊,今天不是放假吗……”

“马上来我办公室拿份材料。”

打电话来的,是时任常州市委书记的范燕青。

究竟是什么材料,这么十万火急?

材料拿到后,几个关键词揭开了谜底:中科院山西煤化所,碳纤维产业化,杨永岗。

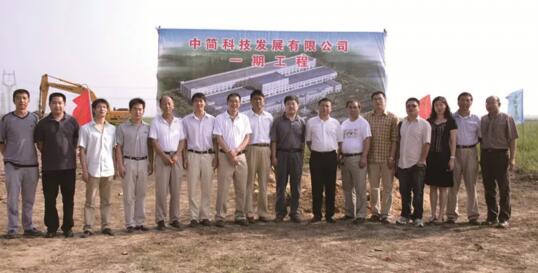

2008年,在常州市委市政府的盛情相邀下,杨永岗带领中科院山西煤化所二十多名博士、硕士和工程专家将国家科技部“十一五”立项的“T700级碳纤维工程化项目”落户常州。

从此,以杨永岗为核心的团队开始了高性能碳纤维自主创新创业的发展历程。十年来,杨永岗及其团队先后获得省部级以上荣誉超过15项,其中2013年获得科技部 “高性能碳纤维创新团队”荣誉称号;2014年杨永岗董事长入选中组部万人计划,2016获中国科学年度新闻人物。

2008年,中简科技一期工程正式动工

近日,我市举行“江苏最美人物发布”活动,中简科技董事长兼总经理杨永岗获评“江苏最美双创之星”称号。

躬身十年,矢志报国,今年51岁的杨永岗,常笑称自己和“碳纤维”同岁。他之前所在的中科院山西煤化所,也正是在51年前,开启了这项新材料国家领域的研究。

肩负着中国高性能碳纤维走上自主创新道路的历史使命,这位从科学家转型的企业家,将理想做成了现实。

自主可控技术的拓荒者

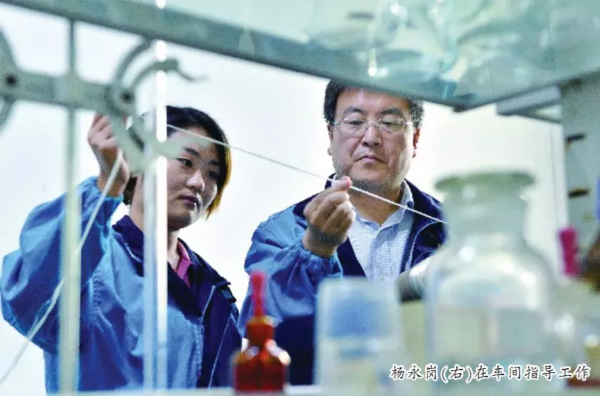

杨永岗以国民经济新材料高性能碳纤维自主产业化制备为己任,带领自主培养的“土博士”、“土硕士”长期奋战在工程化一线,实现了具有自主知识产权的ZT7系列高性能碳纤维工程化的重大突破,率先开发出国内第一条百吨级T700/T800级柔性工程化生产线,实现关键设备全部国产化,产品综合性能显著优于进口同级别T700级碳纤维。

坚如磐石,韧如发丝的碳纤维,被誉为“黑色黄金”

产业报国梦想的践行者

习近平总书记多次强调,“惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜”。杨永岗创业以来一方面坚守实业,围绕科技前沿和国民经济需求持续创新,对自主创新看得重抓得紧,没有东张西望;另一方面,坚定信心走科技创新的发展道路,坚持创新驱动,主动作为。

凭着在艰苦创业中的忘我坚持,中简科技以市场需求为牵引,自主研发了ZT7系列碳纤维、ZT9H高强型碳纤维,且突破了M55J和M60J高强高模碳纤维制备技术,高性能碳纤维系列产品在我国高端领域的稳定批量运用,对国产高性能碳纤维的产业化和技术快速发展具有划时代的意义。

行业创新发展的领跑者

杨永岗带领的中简科技目前已成为我国用高性能碳纤维产业化的领军企业,是坚持自主创新的典范。

作为碳纤维领域的“潜在独角兽”,中简科技肩负着推动常州市“十大特色产业链”和高新区“两特三新”特色产业的重任。在各级政府的大力支持和推动下,以中简科技为牵引,具有鲜明特色的碳纤维及复合材料产业创新平台初具雏形。公司下一步将围绕创新链布局产业链,突破制约行业发展技术瓶颈,打造以碳纤维及复合材料产业为特色的国家级产业高地,使之成为江苏的国际名片。

大家眼中的杨永岗

“他攻破了碳纤维的一些核心技术”

采访对象:杜善义

部门(职务):中国工程院院士

杜善义:碳纤维是国民经济新兴领域材料,同时它又是一个高科技的产业,它的技术产含量很高。杨永岗先生我早就认识,十几年前我就认识,应该说他是我们国家碳纤维行业的著名专家,同时也是一个出色的企业家。在十几年前,他领导一个团队来常州创新创业,通过这个自主创新,把碳纤维的一些很关键的核心技术问题都攻破了。十年磨一剑,他们打造了一个柔性百吨级的碳纤维生产线,创立了自己的品牌,同时他们的这个碳纤维能够批量的应用在国民经济相关领域,所以我觉得杨永岗这个团队践行了我们国家很重要的创新驱动战略。我认为杨永岗先生是一个著名的科技工作者,同时他也是一个用产业报国的科技工作者,我认为他确实是广大科技工作者学习的榜样。

“他自主创新过程中很有定力”

采访对象:徐 坚

部门(职务):原中科院化学所副所长,研究员

徐 坚:杨永岗博士创业十多年来,始终保持着定力,专注于主业,带领中简科技实现了ZT7系列高性能碳纤维的产业化、批量化、稳定化批产,实现了高性能碳纤维技术产品的自主保障。这是他坚持实事求是、坚持科学求实解决问题的结果。杨总在解决这样的问题中间,坚持了自主创新,实现了自主保障,因此,在国家碳纤维材料上面做出了卓越的贡献。

“他根本不敢睡”

采访对象:范军亮

部门(职务):生产技术部纺丝技术总监

范军亮:我是杨总的学生。我记得2010年9到11月,当时设备处在调试阶段,我们两个学生(另一个是李辉)每天24小时都在一线。杨总当然也不例外,他在控制室放了一张小床,实在困了就和衣躺一会儿,他其实也不敢睡,因为每隔一段时间就要现场取样,一眨眼就会错过最佳取样时机,所以杨总根本就不能睡。车间里的一条生产线从这边到那边大约200米,为了取样,就要来回不停地走,一天估计要走10万步,有时一天走下来,腿都肿了。我们都受不了,杨总所受的苦可想而知。

政府的创新雨露和团队的不懈努力,促成了碳纤维民族工业茁壮成长。正因为这种攻坚克难的精神,我们才有了敢于和世界级的碳纤维生产企业‘掰手腕’的底气。

未来,我们期待这位“江苏最美人物”以及他的团队,为碳纤维产业化发展作出更大贡献。

(来源:常州发布 编辑:杨艺)