我苏网讯(记者/祝亦楠)

1949年1月,淮海战役结束,国民党在华东战场上的主力全部被歼灭。4月20日,毛泽东主席、朱德总司令颁布了向全国进军的命令,次日晚,突击连在江堤下作好了打过长江去的战前准备。夜幕中,解放军在猛烈炮火掩护下突破国民党扬中江防阵地,敌如惊弓之鸟,望风而逃。

4月22日,渡江部队自扬中过夹江,万船中,一位身材瘦弱的大辫子小姑娘正拼尽全力使劲划桨,汗水一滴滴浸在额头也顾不上擦拭。这情景深深地打动了在岸边采访的摄影记者邹健东,他迅速地用相机把她拍摄下来,作为人民群众参加革命战争的真实而生动的写照。

《我送亲人过大江》资料图

六十多年过去,这幅陈列在南京渡江战役纪念馆里的照片,同样让剧作家陈明一眼难忘,“占据大半画面的一条船上,清一色的小伙子荷枪实弹,船艄上俏然玉立着一个女性的背影,给我们留下了无限的想象空间……”他心里头念叨着:在渡江战役这个背景下,把一个江边女性的人生经历、命运浮沉、情感抉择有机地植入到‘坚定的革命信仰与常人的俗情世理之间的冲突’之中,创作这样一部剧似乎有点意思……

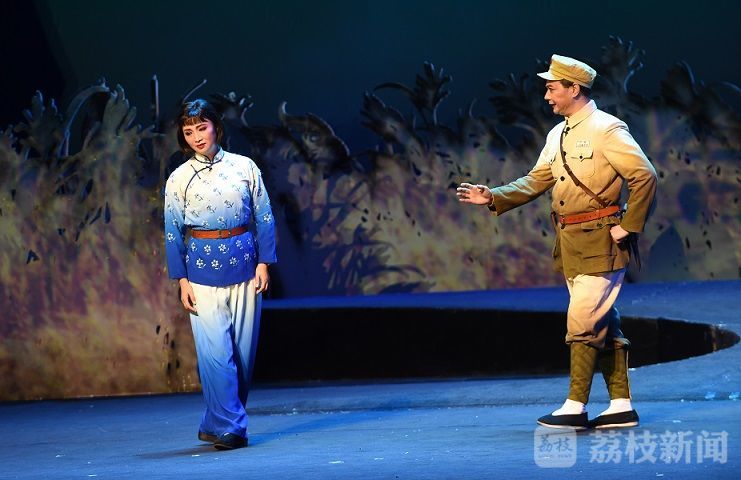

剧照

几经打磨,一艘船、一条江、一场战役,一个女人和两个男人,一段催人泪下、感人肺腑的英雄情怀及情感故事就这样被搬上了舞台。10月21日晚,由盐城市淮剧团精心打造的淮剧新剧目《送你过江》在江苏大剧院上演,吸引了不少戏曲爱好者前来“捧场”。

天若有情天亦老 人间正道是沧桑

剧照

随着渡江战役的临近,郭逸夫所在部队来到了革命老区芦荻港,他记忆中的童养媳江常秀已经成了动员群众征船备战的党员村长,互有好感的两人却因旧俗而不能在一起。

剧照

而横在主人公江常秀面前的困难,除了渡江战斗的艰险以及筹人、筹粮、筹船的工作挑战之外,还有受继婚习俗而面临的与小叔江更富的婚姻。

同样,无法接受的还有江更富,兄长因病离世,自己却要听从父亲安排娶“视如亲姐”的“嫂嫂”,他做不到。于是,他“绝不违心做新郎”,发誓“穿军装的是好汉,江更富也不是孬种!等打过长江去,只要死不了,我就要娶你”;此时的江常秀徘徊在“情缘亲情两重山”的尴尬与犹豫中,更富的情感抉择让她有了新的发现:“熟悉的背影陌生的汉,嫩毛竹长成了硬扁担。”二人深夜江边寻船,暗夜里彼此发现着熟悉而陌生的对方,情感由此发生逆转。

剧照

让一段看似走向终结的情缘,获得了来自主人公自主选择后的升华;也让个体人生在家国历史的背景下,生发出了更加宽阔的理想情怀;更让围绕“过江”的死亡阴影在人心的温暖中得到淡化,这正是渡江战役真正成为人民寻求自我解放的民族集体记忆的深层情感体现。

最终牺牲于渡江战役的江更富与郭逸夫,用自己对于国家理想图景的执着,成就了一个走向新生的国家,将“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”诠释得淋漓尽致。

“我不理解她,我又理解她”

如何让一部正剧中人真正走进现代人的心灵,得到当下社会的理解,让主旋律作品变得有意思、有意味?主演们可没少下功夫,江常秀的扮演者程红在接受荔枝新闻记者采访的时候,透露“因为是战争年代的背景,毕竟跟现代生活有距离,要演活了,就必须去‘找’人物。”为此,程红没少看战争题材的影视剧,希望更能贴近人物性格。

江常秀的扮演程红正在上妆

“在当下年轻人看来,可能不能理解江常秀,丈夫死了,为什么不能为了爱情‘逃走’,我也不能理解”程红又补充,“但我也理解”。常秀本来命就苦,小时候在逃难的时候和父母失散了,被江家人捡去了,养大了,虽然丈夫死了,但她对江家是有感情的,心理上割舍不下,部队的到来,让她在爱情和理想的抉择面前,也有了自己的信念。

剧照

“同样是女人,同样也经过爱情、婚姻,不同的是,没有这种曲折的心路历程,演完像是经历了一次灵魂的洗礼:战争年代的女性很不容易,我们也不能忘记那些为战争而逝去的鲜活生命。”程红感慨。

音、画、情 让渡江战役走进当代人心灵

记者在现场看到,无论是舞台的外部轮廓,还是舞台内的场景铺设,都是线条分明,层次感强,与以往的淮剧舞台颇有不同。

剧照

盐城市淮剧团团长张正余解释,如今地方戏曲更加注重视觉上的效果,“以往来说,大家可能都是听地方戏曲,感受声腔韵味,但我们也开始注重舞台设计,希望能够在视觉上吸引年轻观众。”当然,这不意味着曲调上“偷工减料”。

剧照

一首由江老大父子演唱的“僮子调”,用古老的声音拉开了史诗的序幕,而江常秀演唱的“拔根芦柴花”,用轻快明亮的旋律给史诗镀上光明的色彩。一头一尾两首江淮民歌,渲染并深化了作品聚焦苏中情怀的情感纠葛。

本剧作曲、唱腔设计、指挥王苏军表示,剧作者和导演要求音乐要厚重、结实,也希望人物的情感在一个大环境下能有充分的表达,因此创作时在素材的选取方面就加大了“宽度”,“尽量寻找当下人们非常熟悉的音乐”,不仅融入了老淮调,还加上了清唱,在器乐的选择上甚至选用了小提琴来给二胡演绎的苦楚“调调味”,提升境界,升华人物心中的坚定信念。“现在的观众对戏曲可能接触不多,但是不代表他们不理解音乐。有了熟悉曲调的铺垫,观众的带入感会更明显。”

乐队排练现场(左一为王苏军)

演出现场,观众们屏气凝神,随着故事情节的推进、主人公的感情纠葛与命运起伏而心情跌宕起伏,精彩处掌声四起,动情处几番落泪。“江边倒下的弟兄们,大江作证人有情……”最终一曲唱罢,掌声久久未散。

剧照

散场时,记者看到一位步履蹒跚的老人,老人告诉记者,“我已经第二次看了,今年三月在保利演的时候,就觉得太精彩了,我是一个老淮剧迷,这次听说他们又来了,就又来凑个热闹,现在咱老百姓的生活比蜜甜,也不能忘了那些用生命和鲜血换来和平的将士们。”老人意犹未尽,一脸的兴奋。