泰州境内河道纵横、航道成网,每年有上万艘船舶航行于此,一艘艘满载货物的船舶为泰州运来众多物资,却也带来了水域污染的风险。

近日,泰州市政府发布《泰州市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划》。

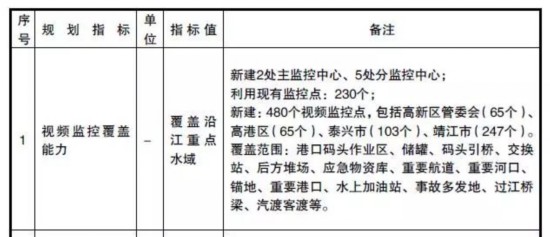

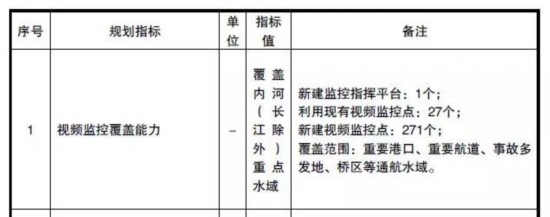

泰州将利用3年时间,建成覆盖全面、设施先进、协调有序、反应快捷、运转高效的防治船舶污染通航水域环境应急体系。到2020年实现视频监控覆盖重点水域,沿江溢油事故清除能力达到200吨,沿江化学品清除控制能力达50吨,内河溢油事故清除能力达到5吨,水域发生船舶污染事件时应急力量能够在2小时内到达,4小时内有效开展清污或防备行动。

防治船舶污染的应急体系建设取得的成效

应急体制机制基本建立。目前,已经成立水上搜救中心、内河水上搜救分中心,承担全市水上油污、危化品泄漏应急和船舶安保联络工作,已基本形成跨部门的协调工作机制。

应急预案体系逐步完善。环境突发应急预案体系基本形成,涵盖了环境污染事故的应对措施。

应急信息化水平稳步提升。“十二五”以来,市地方海事局加大应急信息系统基础设施建设投入,内河水域现有自建视频监控点27个,对重点水域、重点航段、重要渡口等通航水域实现在线监控。

应急能力亟待提升

船舶污染应急资金保障和补偿补助机制尚未建立。“政府引导、部门联动、社会参与”的防污染应急工作体制机制有待进一步完善。

船舶污染监视监测手段有待加强。尚未形成全天候、全天时、全覆盖的船舶污染立体视频监视监测系统,制约了应急救援行动的时效性。

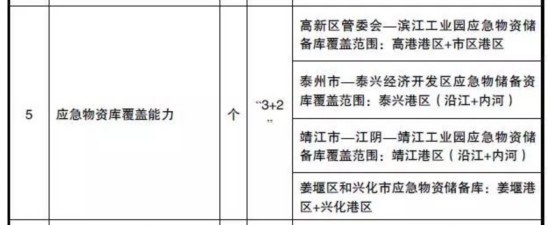

应急物资库分布格局不完善。沿江水域尚未建成防治船舶污染应急物资库。

应急队伍体系不健全。应急专业化人员短缺,缺乏系统培训与训练,不能有效应对各方面船舶污染事故的现场处置。

探索共治、共管、共建、共享的防污染应急体系

《泰州市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划》,针对目前船舶防污染应急能力上存在的短板,提出了有针对性的建设任务及目标。

加强组织领导,明确责任分工。在市政府统一领导下,各市(区)政府(含医药高新区管委会)建立健全防治船舶污染应急能力建设工作领导体制机制。各相关部门按照分工和各自职能,共同推进防治船舶污染应急能力建设。

健全应急体制机制。制定《长江泰州水域船舶污染事故应急计划》、《长江泰州水域危险化学品事故应急救援处置预案》和《泰州市内河水上搜救应急预案》;健全演练和培训机制;健全应急资金保障和补偿补助机制。

加强应急信息系统建设。加大应急信息资源管理和基础设施建设力度,逐步建成完整、统一、科学、高效的现代化应急指挥调度体系。

完善应急处置体系建设。按照“覆盖全面、重点加强”的原则,拟规划建成5个应急物资储备库。

加强应急队伍体系建设。加强基层综合性应急队伍建设,细化应急队伍指责,配备必要应急物资装备,加强与专业队伍互动演练,提高队伍综合应急能力;推动港口企业建立由本单位职工组成的应急队伍;充实应急专家库建设,建立由油品、化学品、设备设施、行业管理、后续处置等方面专业人才组成的市应急专家库;推动社会救援队伍建设,继续鼓励社会化救援队伍进驻本市,优化社会应急队伍分布格局。

(来源:泰州交通 编辑/马腾达)