人间珠宝何足取

宜兴紫砂最要得

宜兴的紫砂壶

以其独特的制作工艺和艺术价值

数百年来

一直在中国陶瓷史上

占据着一席之地

上世纪七十年代

泰州出土的这件紫砂器

引起陶瓷界的不小的轰动

载入了中国陶瓷史

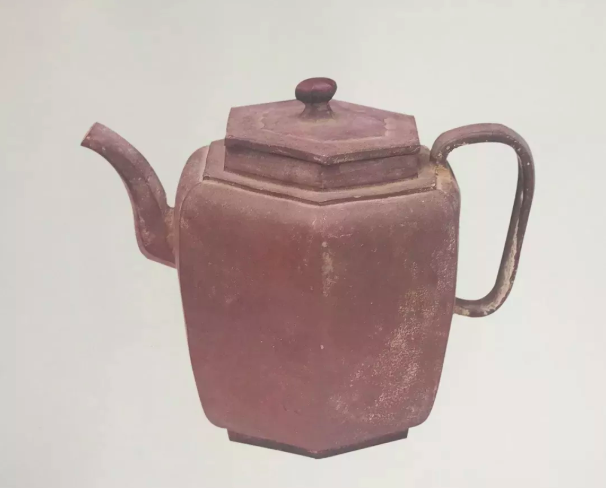

宝藏名称:六方紫砂壶

年 代:明代

馆藏单位:泰州市博物馆

级 别:二级文物

这件紫砂壶高14厘米,口径8厘米,足径8厘米,泥色紫红,质地粗糙。通体六方造型,呈暗红色,身体上零星地点缀着些白色土垢,手工捏制的痕迹随处可见。壶盖、纽都是六方形。壶身由六块上下呈弧度的泥片镶接而成,上面镶盖六方形窄泥片为肩,六方形短颈,六方形圈足。流(俗称“壶嘴”,壶身以外出汤部件整体的总称)为六棱形,条形把,把面中间出筋。底和肩的边沿抹出圆角,显出柔和之美,整个壶以转折起伏的六角形状吸引人的眼球,刚中带柔,古朴自然。

专家点评

解立新

泰州市博物馆馆长

文献记载紫砂壶初创于宋,到明代晚期开始进入成熟时期,现在留存的紫砂壶大多为清代及以后的东西。全国出土的明代紫砂壶只有寥寥几把,六方紫砂壶虽然没有款识,但透露出那个时代的气息。

我记得当年的南京博物院副院长宋伯胤说过,六方紫砂壶和江都明万历墓葬出土的时大彬紫砂六方壶一脉相承,是为数不多出土明代紫砂壶中的一员,也是鉴定和研究明代紫砂壶不可多得的标准器,有很好的断代意义。

发现故事

扔在角落的土茶壶 竟然是件明代宝贝

世界上有许多事都讲究一个缘分,收藏也是如此。

上世纪70年代,海陵区西郊出土了一把紫砂壶。虽然壶盖、壶身和壶嘴都是少见的六方形,但由于全身包裹着一层厚厚的土垢,显得太普通了。以至于当时博物馆人员都没有作为文物列入馆藏,而是纳入到剔除品当中,放在库房的角落里,这一放就是好几年。

后来,南京博物院文物专家人称“张青花”的张浦生先生来馆鉴定文物,这时人们想到了那把紫砂壶,于是把它拿来请张先生瞧瞧。张先生拿在手里仔细地掂量了一番,眼睛一亮,用他那特有的江南口音说道:“这把壶不错啊,是明代的东西,你们要好好保管,以后有机会的话再让其他人看看。”大伙儿这才明白,原来这把六方壶是个好玩意儿。

1998年4月份,上海博物馆和香港中文大学文物馆联合举办了“紫泥清韵——陈鸣远紫砂展”。这把壶也来到上海参展。展出的那些壶个个大名鼎鼎,均出自明代的制壶大家。但六方紫砂壶以其规整的造型、质朴的做工获得了专家们的认可。著名学者饶宗颐老先生握着这把壶不住地点头称赞。一位普通工匠300多年前制作的土茶壶,得到诸多现代著名学者的赞赏,可见其艺术价值之高!

小知识

紫 砂

紫砂是陶土的一个种类,只产在宜兴丁蜀镇黄龙山一带的岩石之中,是一种自然特殊的矿土,内含铁质粘土质粉砂岩,除了顾名思义的“紫泥”之外,还有绿泥、红泥。

虽然紫砂原矿的颜色只有三种色彩,但烧制的温度变化、泥料的配比成分不一,可以使烧制后的成品颜色千姿百变,色彩丰富,紫而不姹,红而不嫣,黑而不墨,如铁如石,胡金胡玉,具百美于三基色,又称五色土。它的可塑性和渗透性都很好,经过炼泥、制坯、雕琢、烧焙等多道工序制作的紫砂器,无论是黄、红、棕、黑、绿,在其表面皆隐含着若有似无的紫光,使其具有质朴高雅的质感,故称为紫砂。

(来源:泰州发布)