通宇,取通达宇宙之义。

严加尚,通宇钢管总经理,闲暇时,他总会盯着办公室的一张地图看,图上标注着企业产品的足迹:从哈萨克斯坦到乌兹别克斯坦,从伊朗到马来西亚,通宇的脚步遍及全球20多个国家和地区;从西气东输到川气东送,从"新浙粤"到"鄂安沧",通宇的名字刻在了国家输气工程发展的一个个重要坐标。

“国家重点输气项目,都有我们的产品。”说这句话的时候,严加尚脸上写满自豪,他指着一辆辆满载各种钢管的超长卡车说,每天都有数百吨产品运往全球各地,现在各个车间内每天机器轰鸣、24小时作业,生产任务已经排到了明年。

一家民营企业,不仅用一根钢管丈量着全球市场,而且在国家战略项目上屡屡脱颖而出,通宇钢管凭的什么?

做水管的改做输气管

通宇人说,转型就是要在“天安门上看市场”

发展故事:如果说扬州因水而兴,那么通宇可称得上因水而生,著名的珠港澳大桥就使用了通宇的产品。

“通宇过去一直生产各种水管,国内各大城市输水项目都有使用扬州钢管。”严加尚介绍,本世纪初,通宇发展遭遇了一些困难,2003年,企业进行了改制。

机制活了,发展更要活。改制后,通宇人进行了一次让所有人都感到意外的转型:由饮水项目工程转到天然气管道工程。隔行如隔山,很多人对此不理解,他们说:别人转型是切菜的转为炒菜的,通宇的转型却是请客的转成吃饭的。不理解归不理解,通宇管理层心里却有一本账。“当时我们就断定,输气工程将成为国家重中之重,因为中国管道输送只占总运输量的5%左右,与发达国家的20%左右相差实在是太大了。”严加尚说,本世纪初以来,随着国家发展,能源问题越来越被关注,这是发展大势。

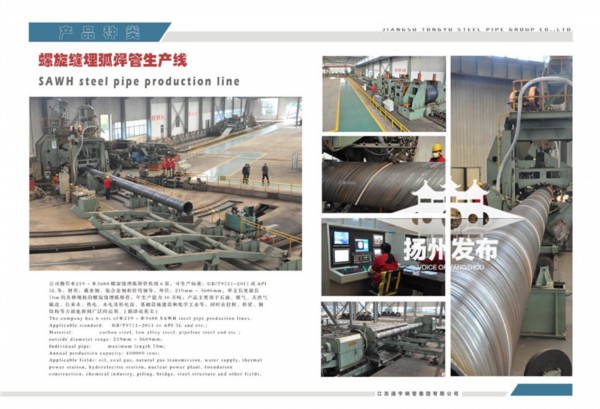

顺势而为,2007年,通宇钢管与日本一家公司合作投资1500万美元成功开发出螺旋钢管生产线,攻克了长距离输送石油天然气管线技术难关。2008年2月,经过超声波、X光、水压试验等系列检验流程,通宇钢管的螺旋钢管一次性通过中石油西安管材研究所鉴定,通宇有了属于自己的拳头产品。

机遇总是属于有准备的人。随后,西气东输、川气东送等国家战略项目上马,凭借着螺旋钢管,通宇迅速在国家重点管网建设工程领域赢得先机,成为中石油、中石化、中海油及中燃、港华、华润等国内主要燃气公司的主力供应商,西气东输二线中亚管线项目、中石油“坦桑尼亚管线”项目,中石化“川气东送”管线、“沿江管线”项目等“国”字头订单源源不断。

企业家说:采访中,严加尚说企业发展也要有高度、有眼光,要看清发展大势,掌握市场走势。他认为,尤其是钢铁等传统产业,最容易受到国内外宏观环境和政策的影响,要因的发展,就必须站高看远。“转型转什么?最重要的就是根据企业发展实际先转头脑、换思路。”

别人关门时候他们关起门来玩技术

通宇人说,创新就是“三九天要想着做春衣”

发展故事:2015年6月,被誉为继西气东输、川气东送之后,第三大国家级输气项目的“新气”项目招标,国内外二十九家钢管企业同台打擂,扬州通宇钢管脱颖而出,成为国内唯一石化系统外的民营企业供应商,目前已经获得了36000吨的加工量。一单扬名,让通宇人长舒一口气:终于熬过来了!

一个“熬”字,就是2012年到2015年通宇钢管发展的真实写照。回忆当初发展,通宇钢管总工程师方晓东至今记忆犹新。2011年底开始,受国际国内发展大环境影响,国家和各地上马的输气大项目减少,给包括通宇钢管在内的全国钢管企业带来了很大影响,不少小企业关门转行,甚至很多国有制管大企业都经营困难。

订单少了,企业怎么办?2012年,通宇管理层做出决定,在高钢级油气输送用螺旋焊管的研发和双金属复合管、钛管的研发基础上,继续加大投入力度,研发耐酸性介质的高钢级螺旋焊管和替代进口的高温高压合金焊管等新产品。“这样做一是在第一方阵内和国企错位发展,实现局部超越,二是练好企业内功。”方晓东介绍,2012年,在政府的推动下,通宇钢管与我国石油管材研究工作的主要开创者之一中国工程院李鹤林院士成立了院士工作站。

“李鹤林院士是国内唯一一位致力于焊接钢管研究的院士。” 方晓东介绍,在李鹤林院士的指导下,企业开始积极研发可替代德国、日本制造的合金管的生产工艺,并突破合金管的研发瓶颈,克服了“热处理”、“焊接”等技术难点,成为国内首家研发、掌握合金管制造技术的企业。与此同时,通宇钢管还领衔编制国家标准,参与编制了国家标准1项,主编了国家标准1项,通过编制行业标准。

磨刀不误砍柴工,正是几年行业寒冬的坚守,2015年开始,“新气”项目、“鄂安沧”项目等国家级项目上马,通宇再一次过关斩将,抢下了一个又一个订单,目前,国内炼化装置用的合金焊管80%以上的都是"通宇造"。

企业家说:“那两年,行业发展处在低迷时期,有人不理解,都这么难了,还砸钱搞研发做什么?”严加尚说,最困难的三年,企业重点做了两件事:一是搞新产品,二是制定国内行业标准,事实证明,这两点为企业后来发展奠定了坚实基础。

“没有永远的冬天,三九天不做春衣,万一春天到了你穿什么?”严加尚打了一个比喻,15年寒冬过了,行业又迎来春天,可有的企业没有春衣,没有拳头产品。更重要的是,制定了产品国家标准,通宇有了话语权。

造输气管的又开始琢磨“核电管”

通宇人说,高质量就是“我能做而且我能做到最好”

发展故事:局部超越,通宇钢管对未来发展的定位之一。

“与中石化、中石油的下属国有制管企业相比,与他们比资金投入我们没有优势。”严加尚说,为此,通宇确定了自己的发展方向,与国字号大企业错位竞争,在某些产品上做优做强,局部实现超越。

"我们现在正在研发核电岛内与岛外连接的工艺管,虽然一个核电站用量不大,但目前国内核电厂用的都是从德国进口的,国内还没有一家企业能做。"严加尚说,如果拿下这个制高点,总的市场也很大,更重要的是,可以打破德国企业对这一产品的垄断,降低国家的采购成本,加快采购进度,便于质量控制。

心有多大、梦想就有多远。在通宇人眼里,心就是对科研的追求。记者了解到,近几年来,通宇钢管一方面对生产线进行智能化改造,从传统产业向先进制造、智能制造过渡,先后采用了内外焊图像采集识别自动跟踪系统、带有图像自动存储的超声波连探系统、美国“瓦里安”平板X射线探伤系统等智能装备,还自行研发了水压系统后压头数据透明(无线)传输,打破了信息孤岛,各设备数据上传至总控制室,提升了企业产品制造的科技含量,提高了生产效率和产品质量。

“同时,我们将专利作为赢得市场竞争和掌握发展主动权的战略支撑,公司共获得授权发明专利4项,实用新型专利18项。”严加尚介绍道。

企业家说:“高质量发展的基础是什么?”严加尚说,对企业而言,尤其是对传统制造业而言,基础就是科研,没有拳头产品就没有市场,没有市场何来高质量?严加尚告诉记者,通宇每年的技术研发费用都保持在产品销售总额的3%以上。

“能做是一回事,能做到最好是另一回事。”在严加尚看来,能做只能在竞争中沦为其他企业的代工者,而做到最好才是实现企业长远发展的根基。

(来源:扬州发布 编辑/方媛)