编者按:近日,第七届鲁迅文学奖(2014—2017)获奖名单揭晓,文学苏军再创佳绩,朱辉、胡弦、王尧三人分别摘得短篇小说奖、诗歌奖和文学理论评论奖。我苏网对三位获奖者分别进行了专访。以下是对诗歌奖获得者胡弦的采访。

胡弦,1966年生,现居南京,出版诗集《阵雨》《寻墨记》《沙漏》,散文集《菜蔬小语》《永远无法返乡的人》等。曾获诗刊社“新世纪十佳青年诗人”称号、闻一多诗歌奖、徐志摩诗歌奖、柔刚诗歌奖、紫金山文学奖诗歌奖、《诗刊》《十月》《作品》《文学港》等杂志年度诗歌奖、中国诗歌排行榜2014-2015年度诗歌奖、2015名人堂年度诗人称号、2016腾讯书院文学奖年度诗人奖等。诗集《沙漏》获得第七届鲁迅文学奖。

小苏:我的第一个问题可能就有点尖锐。互联网时代,诗歌跟人们的生活似乎有点格格不入,大多数人习惯了快速阅读,甚至放弃阅读,直接选择影视剧等娱乐。你对诗歌在当下的境遇是怎么看的?

胡弦:诗歌的这种遭遇,连同诗人身份的认同和对尊重的获取危机,在大部分时代中都是存在的,只是程度不同罢了。每个时代的诗人,都会或多或少有生不逢时之感,而理解这种感觉和自身(作为诗人)的命运,是诗人职责的一部分,此中自有意义。虽然诗总是试图触及灵魂,触及社会链环之间人们自己并不知情的那些东西,但人们对灵魂的探究并不那么迫切。诗歌以其深刻性,总是拒绝成为休闲用品或廉价的消费品,久而久之,使诗歌文本本身带上了“隐性”特征。

社会认同度虽然已极低,但诗歌圈一直存在。特别是在全球化背景下,诗歌圈这个虚拟的圈子变得空前扩大,借助现代化的交流手段,诗歌的交流和诗人们的联络变得更加方便。而诗歌作为人类最有价值的艺术之一,受到怎样的待遇,是否能保持生命力,也是与其同步的时代文化的试金石。诗人,总是对时间保持着异样的感觉,他们相信,诗人的面孔会随风而逝,但一首有价值的诗,它仍在日复一日地接受时间的考验,趋向于成为反作用于时间的经典。借助其作用,人们也会重构历史中诗人的脸谱。

小苏:那么,你会不会考虑到互联网的某些特点,进而调整自己的写作呢?因为我们知道,在过去,人们都是通过诗歌杂志或者书籍来阅读诗歌;而现在,很多人是通过网络平台来读诗的。

胡弦:现代传媒的发达,是大大有利于传播的,也同样有利于诗歌的传播。但是,这带来的一个副产品是,大多数人的阅读都是“浅阅读”。比如一首诗,如果前十行还没引起读者的兴趣,一般就不读了。网络的特点是快,读者的阅读快,好作品的覆盖快——但诗歌是慢的。

过去读诗,是通过杂志、书籍,编辑已经进行了一道过滤,所以呈现在读者眼前的作品要少得多。而现在,这道“过滤器”部分地失效了,谁都可以在网上发表诗歌。所以,作为读者,还是要耐住性子,有所删选,阅读好诗。

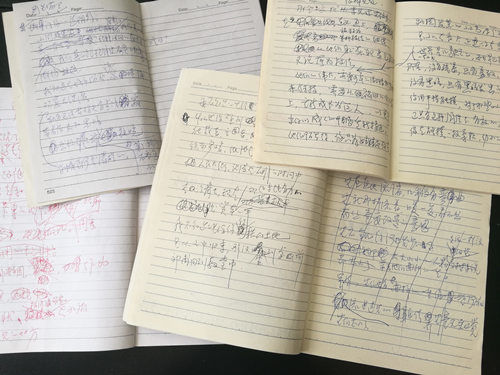

但是,就我的写作来说,并不会考虑到网络的特点。因为我还是用手写作的,不会用电脑写作,所以我用掉的本子也比较多。(笑)

胡弦诗稿

小苏:那么,你有没有特别喜爱的诗人呢?当代的、古代的、海外的,有没有哪位诗人对你影响特别大的?

胡弦:喜爱的诗人太多了。古往今来那么多优秀的诗人,值得喜欢的太多了。而且,在不同的时间段,偏爱的诗人也不太一样。比如说,在年轻的时候比较喜欢李白,而现在则更喜欢杜甫一点。早年曾经特别喜欢特朗斯特罗姆,而现在偏爱米沃什。每个阶段都有每个阶段的兴趣所在。

对我影响比较大的诗人也很多,比如博尔赫斯的空间感,里尔克的时间感,布罗茨基的力量感,都曾深深地吸引我。

不过,我主要是作为一个读者享受阅读他们的过程,倒不是一边读,一边想着要把他们的诗艺用到自己的写作中。写诗是自然而然的过程,天赐和修炼都很重要。

我最近还在尝试写一点新的山水诗,因为山水诗本来就是中国诗歌传统的重要的部分,包含着古代的情怀,怎么把它在新诗中呈现,我也在探索。

小苏:除了诗人的身份外,你还是一个重要诗歌刊物的编辑。作为一个编辑,你怎么看当下诗坛,尤其是刚刚进入诗坛的年轻作者?

胡弦:年轻人都是诗人,因为他们有情怀,有梦想,有想象力,所以他们天生跟诗歌走得更近。

当代文坛的青年诗人也特别多,很多都很有才华,出手不凡,优秀者比我们那个年代要多得多。因为他们的资源好,能接触到大量经典的诗歌,学习起来很方便。而我这个年龄段的人,童年的一大悲哀,就是无书可读,好不容易找到一本书,读来读去几乎翻烂了。

但另一方面,资源丰富也容易营养过剩。具体表现就是同质化,很多人写得差不多。年轻人不缺才华,但是,对于他们来说,必须沉下心来,慢慢修炼,找到自我。

(我苏网记者/土土绒)