1997年,来到赤道沃土肯尼亚时,刘高琼没想到,自己会在这儿,一干就是二十多年。

南京农业大学和埃格顿大学的合作是从1995年开始的,从合作至今,一共派遣专家近100人次。1997年11月,刘高琼接受中国教育部委派,从南京农业大学来到肯尼亚纳库鲁的农业学府埃格顿大学,进行农业技术援助。

埃格顿大学校园。

西红柿是肯尼亚最重要的蔬菜之一,肯尼亚百姓生活处处离不开它。上世纪末,肯尼亚很多地方西红柿亩产只有700斤左右,遇到雨季,还容易滋生虫害,严重影响西红柿产量和质量。

刘高琼刚来到埃格顿大学,就主张对西红柿进行温室栽培,这样既可避免虫害,也可提高产量。1998年,时任肯尼亚总统的莫伊来到埃格顿大学出席学校典礼,并视察了刘高琼的西红柿温室大棚。看到大棚内长势喜人的西红柿,莫伊高兴地说:“我们肯尼亚人民要是都能用上这个技术,那我们的脱贫问题就解决了。”这句话,一下子让刘高琼有了一种使命感。

在刘高琼的努力下,如今在肯尼亚很多地方,都可以看到用温室大棚栽种的西红柿,百姓一年也有几十万先令的收入,相当于几万元人民币。

作为老师,刘高琼和同事不断跟踪国际园艺技术和设备更新信息,将这些知识传授给肯尼亚年青一代农业骨干。截至2010年,刘高琼的“门下弟子”已近500人。“我走到这里每个农业试验田都能看到我的学生,他们中有的人已经在政府农业部门或机构工作。”刘高琼谈起学生总是掩不住欣慰。

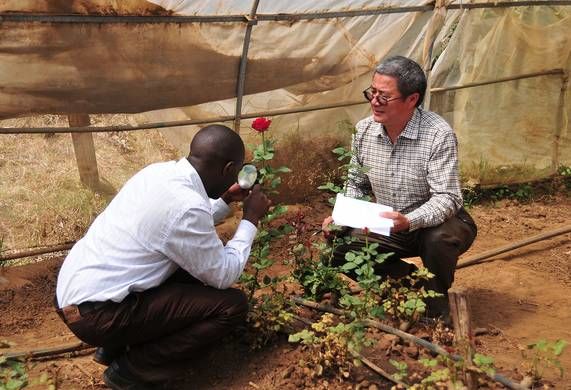

2016年10月13日,在肯尼亚纳库鲁的埃格顿大学,刘高琼(左)查看甜叶菊种植试验情况。

为进一步推动肯尼亚农业发展,目前,南京农业大学在埃格顿大学援建了作物分子生物学实验室。除正常教学工作外,刘高琼每天还忙碌着协助肯方人员尽快掌握实验室设备的操作,并开展实验研究。

除了默默地耕耘着农业事业,刘高琼还在肯尼亚收获了异国情缘。他和肯尼亚卡伦金族姑娘莉萨组成家庭,现在已是3个可爱女儿的父亲。妻子莉萨正是他初到肯尼亚时的斯瓦西里语老师。

谈到家庭,刘高琼的脸上洋溢着幸福。每年,他都会带着妻子和孩子回到湖南娄底老家看望老人和亲朋好友。

“孩子特别喜欢乘坐国内的动车,很好奇,还在动车前拍了很多照片,”刘高琼笑着说。

扎根肯尼亚21年,刘高琼表示,肯尼亚如今已成为他心心念念的第二故乡。他愿意永远扎根于此,用心血和热情浇灌这里的农田野地、果林花圃,只为微风乍起时,能捧起一抔热土,嗅一嗅这来自赤道高原的泥土芬芳。

(来源/综合自新华网、央视网、国际在线、江苏广电融媒体新闻中心 编辑/刘静)