我苏网讯(记者/黄路莹 王烨)猜猜下面这些雅致的图案都是啥?

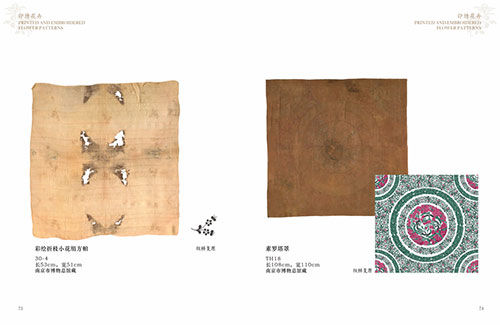

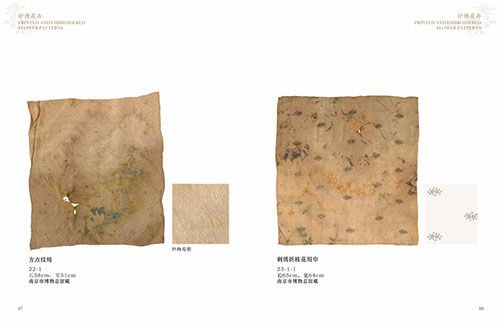

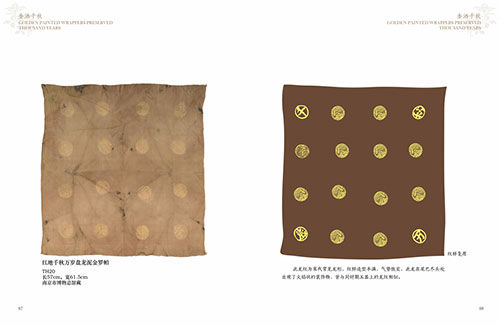

折枝五瓣花散列排布,精致花纹与几何图案的错落配搭,红绿配色的视觉冲击,完全就是现代人高端审美的范本,虽然经历了岁月的流逝,它们都已经失去了原本的美貌,但这些留存的图案元素还是让人嗅出了一丝爱马仕丝巾的范儿。

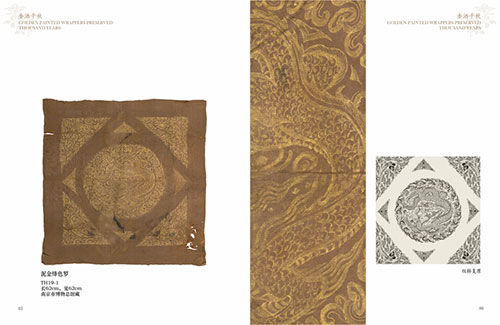

小编悄悄告诉你,这些绣着小花、画着金印的丝织品来自遥远的北宋,是2007年2月在南京大报恩寺遗址出土的丝织品文物,目前正在大报恩寺遗址博物馆报恩文化艺术馆《重回长干里—大报恩寺遗址出土宋代丝绸展》中展出。这批北宋真宗大中祥符三年到四年间(公元1010-1011年间)的文物在6.75米深的地下和密封程度极好的铁函中安放千年且保存完好,有包括巾帕、袋囊、包袱布、织带、成品塔罩、女衣等在内的近百件织品。

不得不惊叹于古人的智慧,在那个没有电气的时代,他们居然任性地靠着最原始的丝织机,用精湛的手艺做出了如此精美的艺术品,硬是领跑世界时尚上千年。

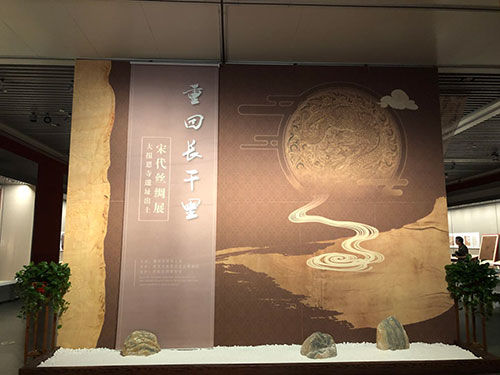

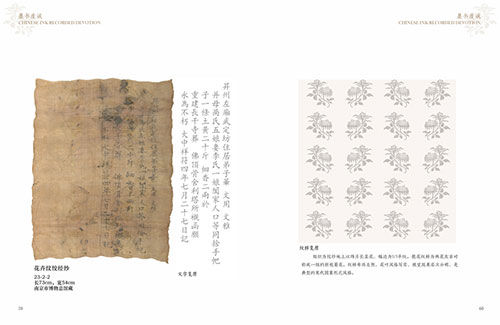

本次《重回长干里——大报恩寺遗址出土宋代丝绸展》在2018年8月7日开幕,分为袱裹福愿、墨书虔诚、印绣花卉、金洒千秋、带袋相传几个版块,一共展出珍贵丝织品58件,让小编大饱眼福。

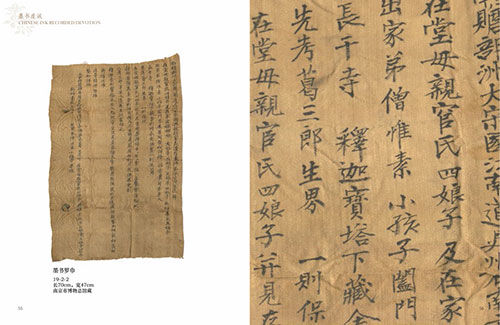

尤其是墨书虔诚版块,不光展示了那个年代的织染技术,还给展示了北宋人民的“墨宝”。据说,当时长干里一代的善男信女们为了筹资建造长干寺(今大报恩寺)募捐了一些供养器物,他们在丝织品上用墨书的方法记载了自己的愿景以及对释迦牟尼的信仰,统称为“发愿文”,并用这些丝织品包裹好金冠银火、香料、金银器等供养物,尘封在了6.75米的地宫中。

那些信众一定想不到,自己当年跟佛祖悄悄许下的愿望全被我们看到了,而且还是在聚光灯下被现代人反复研究琢磨,想想也是很可爱。

上图这块墨书罗巾记载的是宋代一位名叫葛元达的居士书写的发愿文:当时葛居士的父亲已经去世,他的家庭成员中还有母亲姚氏和五位娘子以及几位已出嫁的女儿,在发愿文中,他祈求佛祖保佑他的家人能够健康长寿、家庭和睦,也希望他已去世的父亲能够到达极乐世界。这些墨书痕迹多数保留完好,可清晰辨认,也有部分因为长期的积压和饱水渗透而字迹模糊,但无论怎样,这份虔诚与崇敬并未随时间流逝。

别看这批文物现在都平平整整、干干净净地躺在大报恩寺遗址博物馆的展览柜中,实际上它们能展现在世人面前可费了好大的人力物力呢!当年,这些丝织品文物出土的时候都泡在水里,饱水环境尽管在一定程度上隔绝了空气和细菌,使得丝织品本身得以保全,但却冲淡了丝织品表面的印金和墨术。

据中国丝绸博物馆馆长助理周旸介绍,文物的最大的价值在于它的印金和墨书,如果印金掉了价值就会大打折扣,中国一千多年来印金里采用的胶黏剂是明胶,不耐水,而这些文物在水里埋藏了一千年,所以这是修复起来最大的难点。她说:“我们针对不同文物的‘病情’推出不同的‘治疗’方案,花费了巨大的心血,现在回想起这十年,真是感慨万千,但所幸没有辜负老祖宗的馈赠,把这批文物一件不少的展现给大家。”

从2009年到2018年,中国丝绸博物馆的研究团队花费了10年时间,采用三维视频显微镜、多光谱检测、CT扫描分析等对织物的组织结构、墨书文字、污染物、包裹内部情况等进行了分析,并最终用针线法进行修复,将研究和保护结合,使得这批宋代丝制品的光彩得以重现。

2018年8月7日起,《重回长干里—大报恩寺遗址出土宋代丝绸展》在南京市文化投资控股集团旗下大报恩寺遗址博物馆报恩文化艺术馆正式开展,快来感受一下中华文化的千年韵味吧。

(部分图片来自新华网)