7月28日下午,一位最懂无锡的老爷爷——华钰麟老人“过辈”(去世),享年90岁(虚龄)。

消息传来,无锡人的朋友圈追忆声声……

在很多市民的印象中

华钰麟老人是最懂无锡的人

大家经常能从电视、广播

或者各种讲座里

看见、听见老人讲述无锡故事

其实老人的身份远不止于此

他是无锡民国时代的老报人

是和传说中的瞎子阿炳交往过的人

是撰文百余万字的作者

更是地方风俗掌故的“活词典”

▲右一为华钰麟老人

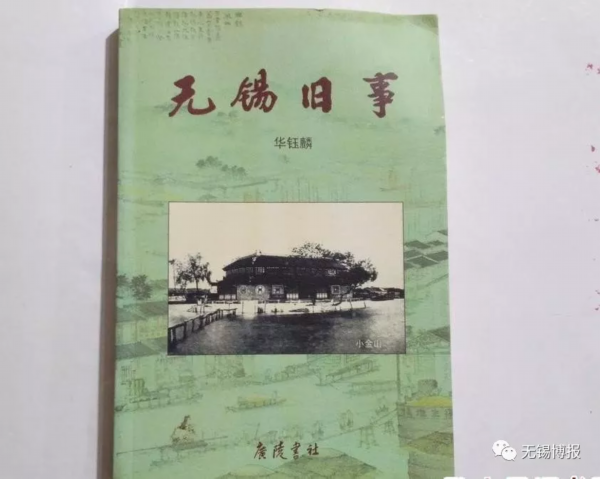

▲华老81高龄时曾出版了《无锡旧事》和《无锡民俗》(与章振华合著)二书。后又参与编撰出版了《北塘老码头》 《北塘老店铺》,还有《无锡历史掌故丛书》5本书。

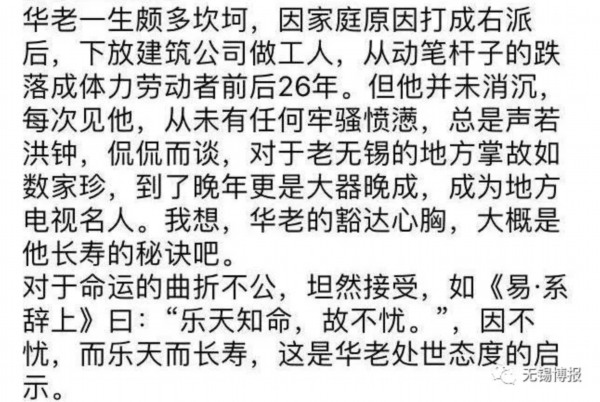

著名编剧钱惠荣曾跟华钰麟在《晓报》共事,他评价华钰麟是民俗学研究工作中的当红人物,对无锡的老街老巷、老店老桥、乡风民俗、掌故轶事知之甚广,是名副其实的“老无锡”。

而对于跟他合作过的无锡人来说

老人曾留给他们的印象尤为深刻

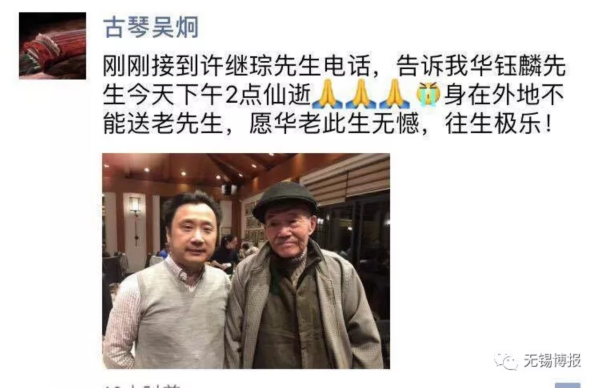

以下是无锡古琴协会会长吴炯先生

对于华老的回忆

“最深刻的记忆,是我负责的无锡解放60周年的特刊,我提前大半年就和他聊天选题材约稿,记得定完题材后,第一次他给我的稿子写得简略,像一般的文史材料。我看到后和他说,我想要有血有肉有个人情感和视角的内容,而且要细节,具体要到无锡解放当天的天气、物价、街市、用电以及其他普通人的反应和感受包括饮食等等,多多益善。得知我的要求后,华老是怔了一下的。他问我为什么?能不能讲?会不会有问题?我告诉他我的目的,同时告诉他,和以往不同,这次请不要习惯性地自我过滤掉任何细节,不要有任何顾虑。在我在坚持下,几天后他给了我一叠稿纸,同时告诉我,如果最后不能全登也没关系。我几乎是激动地看完,告诉他我要争取版面全文刊登。这就是那天无锡新周刊上几个整版的头条。他以个人回忆的形式讲述了1949年4月21日到4月24日几天的亲历。其中不少是首次在公共媒体披露。对于其中的某些细节的具体时间,我也多方寻找当事人查证,最后确认他所述是可靠的。照片方面,华老还为我写信给他的西安老友打听,终于在纪念刊前收到了重要的照片,几张从未面世的他的同学当时自己拍摄的解放大游行的照片。华老的回忆和其他几篇稿子,加上我一篇评论,组成了无锡解放60周年纪念专栏。这期周刊一经发行,立刻在锡城引发各种轰动甚至是波折。这是我和华老最值得回忆的合作。

——吴炯

左起:许继琮、华钰麟、钱惠荣、费逵、章紫石、朱学津、朱学津夫人

华钰麟老人于出生民国十八年(1929)12月15日,出生在无锡北门城内,他排行第四。自小从母亲和兄长口中听到不少清末民初时期的无锡掌故轶闻。1946年考入无锡国专就读,1947年进入新闻界,在《导报》工作,笔名阿方。1950年元月到1954年元月5年间,在《晓报》当记者。由于工作关系,使得他能多方面接触到当年无锡在市场经济、文艺、体育等各方面的第一手资料,并社会各方人士也颇多交往,获知不少内情、秘闻。

华钰麟的外祖父曾从事“吹打”行业,其母对无锡旧时民间习俗耳濡目染知道不少,对世家规矩了然于胸。就此也影响了华钰麟,使他对社会市井风情知晓颇多。华钰麟的父亲经营红木小件生意,社会联系广泛。他父亲又很喜欢寻幽探胜,对古寺老庙、遗迹名胜,尤其是对惠山的历史如数家珍。华钰麟自幼跟随父亲在无锡四处游玩,几乎吃遍了无锡的馆子、食摊,因此,他留下诸多这方面的文字。

华老留下的文史资料

大多为清末民初到共和国诞生期间

这正是新旧交替

世事变迁的大变革时期

从而填补了无锡市井风貌

社会史料之缺

生活中的华老相当的朴实

2005年迄今,他凭着自己通晓新旧无锡的社会各种情况,积极笔耕,成为无锡各报社、电台、电视台的参谋和知名栏目的特约撰稿人,成了名副其实的“老无锡”,为广大听众和读者所赞赏。

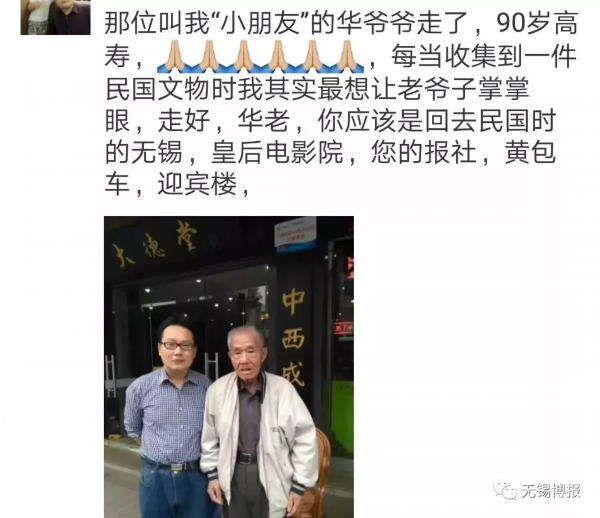

在无锡人心中的位置

也很不一般

有人说华老一走

能够讲述无锡掌故的“老无锡”

又少了一位

着实令人惋惜

深切哀悼华钰麟老人仙逝

愿一路走好!

(来源:无锡博报)