沿着中华门城墙往东行走一公里,便可到边营。这是一条旧城南的深巷,青石老屋,依稀保持着老城南的风貌。

这里坐落着一座三进两间的小院,砖瓦结构,若不是留心找寻,很容易错过。

边营98-1号,青砖灰瓦的门楼,题写着“王伯沆周法高纪念馆”。

王伯沆周法高纪念馆

南京城战火纷飞的年代里,这座旧宅是王伯沆先生生活和安葬的地方。

如今,王伯沆的女儿,著名语言学家周法高的妻子——91岁的王绵将这里改造成了一家私人纪念馆。

王绵

王伯沆其人

王伯沆先生是清末至民国年间著名的国学大师,儒学太谷学派的传人曾先后执教于两江师范学堂、南京高等师范学校、金陵女子大学、中央大学(今南京大学)等院校。

国学大师王伯沆

周法高先生读中学时,曾寄居在姑父王伯沆家,受其影响,对国学产生浓厚兴趣。后来,他和表妹王绵结婚,成为王泊沆先生的女婿。

横眉冷对侵略者

1937年12月,日军的飞机在南京上空呼啸盘旋,中华门城楼上,日军架起90多门高射炮,日夜不断轰炸城内。

国民党的宪兵队断水电,强令中华门附近居民迁往难民区避祸。然而,日军入城后,一路烧杀抢掠,难民区也非绝对安全。年过花甲的王伯沆已经完全做好了被杀的准备,他准备从容赴死,决不在日本人面前畏缩。

日本兵来到王伯沆家中,一把抓起病榻上的王伯沆,可是王伯沆的脸上毫无惧怕的神色,见王伯沆无畏冷对的神情,日本兵大为光火,一把拔出腰间的刺刀。

王夫人见状,张开双臂挡在丈夫前面,冲日本兵高喊:“他是老病之人,你要杀先杀我吧。”两位英勇无畏的老人让日本兵大感意外,他们的气势足以震慑住日本兵,日本兵只好收起了刀,悻悻而去。

王绵回忆,父亲心肠软,尤其舍不得骨肉之情,曾告诫她,如果日本兵要杀他,请女儿把脸转过去,不要哭,既然家国不在,匹夫唯一能做的就是不苟且。

严词拒绝卖国贼

1940年,在日本人扶持下,汪精卫在南京成立了汪伪政权。战乱时期,王绵一家的生计困难,日军和汪伪政府有心利用王伯沆名望,授予挂名领薪的虚职,却一次次碰壁。对于那些上门游说的伪政府官员,王伯沆一概怒骂出去。

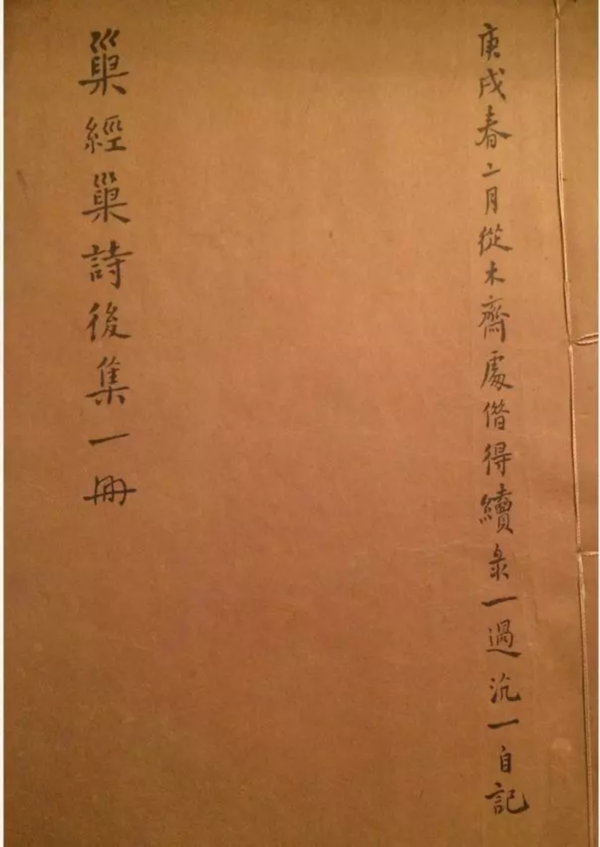

南京沦陷后,王伯沆失去了经济来源,全家的生计更加艰难,以至于不得不靠出让藏书来维持生活。这些藏书中不少是孤本,都是王伯沆的至爱,每出让一册,对于王伯沆来说如同刀割一般痛苦。

王伯沆藏书

一天南京城内的一名书商闻讯后,便亲自到王伯沆家中,对藏书进行估价,并表示有人愿出高价收买。迫于生计,王伯沆表示同意让售自己的藏书。待书商走后,他突然想到,在这乱世当中,谁会有这么多钱买本书呢?

王伯沆警惕起来,便四处托人打听,终于打听到这名书商是为大汉奸陈群充当说客来的,陈群是在盘算得到王伯沆的藏书后,用来装点书库的门面!

听闻此事后,王伯沆立即通知书商,表示拒绝向其出售藏书。并坚决表示:“我宁可饿死,你出再大的价钱也不把自己的书卖给汉奸走狗!”

后来汪伪政府的立法院长陈公博知道这件事后,派人送来五百元伪币,被王伯沆严词拒绝。陈公博又亲自驱车前往拜访,王伯沆依然拒不接见。

一身正气风骨存

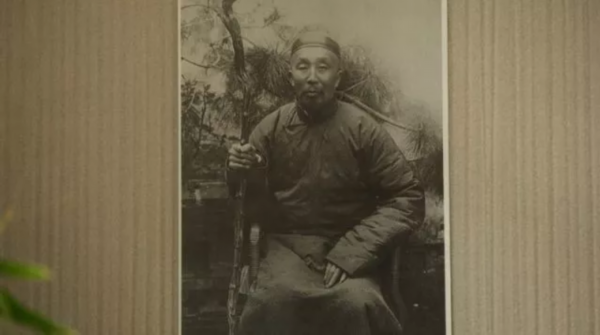

1938年,日军令南京人重新办理市民证。王伯沆不愿见到街上的日本兵,拒绝到照相馆拍摄证件用照,最后照相师只得上门拍摄。

这张张照片也是纪念馆里唯一一张王伯沆的照片。此时王伯沆已经中风,可照片上的他,手扶竹杖,临松树而坐,依旧目光炯炯。

日军占领期间,严把城门,过往行人须脱帽行礼。即便是死人,也可能遭到开棺检查、抛尸街心的羞辱。1944年王伯沆病重难返,弥留之际他嘱咐妻子,自己生不愿见日寇,死了也不愿在城门口碰到他们,死后棺材一定埋在后院。家人遵从了王伯沆的遗嘱,直到抗战胜利后,才将坟迁出城外。

成年后的王绵嫁给了语言学家周法高,丈夫去世后,抱着落叶归根的想法,她回到了故乡南京,住在边营的老宅里。

上世纪90年代,王绵将父亲的老宅改造成“王伯沆周法高纪念馆”。

这里陈列着晚清小说家刘鹗赠与王伯沆一枝紫毫毛笔、王伯沆用五种颜色批注的红楼梦、王伯沆的墓碑等等。

王家大门上刻着“同居长干里,自谓羲皇人”,没想到这付自撰楹联所写的生前风骨,也是百年之后的余绪。

(来源:NBS最南京)