那一年,是1995年,时值晚秋。

那一年。处于改革开放历史进程中的中国,并不平静;在时间的流动中,发生了很多值得纪念的大事。

那一年。原南通工学院的菁菁校园里,同样并不平静;因为,莘莘学子中间悄然激荡着一股爱的暖流。一个大大的问号,悬挂在全院老师和同学的心中:谁是莫文隋?他(她)何以多年坚持隐姓埋名资助一个家庭贫困的女生?

“我当时还算年轻吧,担任《南通工学院报》的编辑。”23年以后,62岁的南通大学退休教师沙银芬,回想起那毕生难忘的采写经历,似乎一切仍历历在目,“在学生处寻找报道线索时,意外获知大二女生石洪英父母双亡,和奶奶相依为命,生活困难的祖孙二人幸得一位名叫莫文隋的热心人出手相助,当时,我就心想,挖到‘宝’了。”

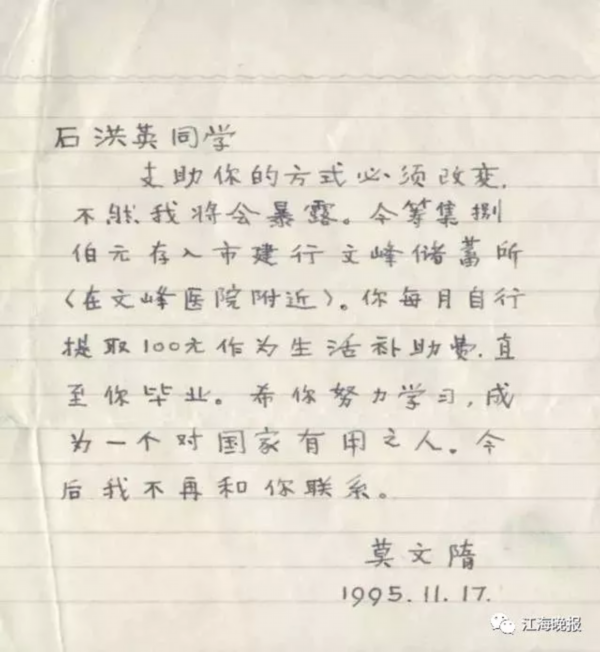

“莫文隋”给石洪英同学的信

“我觉得,这个莫文隋有着鲜明而积极的现实意义,是很好的新闻题材。”沙银芬说,“当然,当时还不可能想到,莫文隋最后会成为一座熠熠发光的时代标杆!”

沙银芬挖啊挖、写啊写,磨啊磨、改啊改,数易其稿,最终写了一篇稿件,寄给了刚刚创刊不久的《江海晚报》。

“明天的头条,就是它了。”当时主持晚报工作的副总编辑的范计春,一只手扬着稿件,匆匆走进编辑部,对一版编辑王健说道,“这个稿件,就是为晚报写的!”

《莫文隋,您究竟是谁?》次日在晚报头版头条刊出,引发全城热议。

1995年,《江海晚报》的一则报道引起全城热议。

“市内外多家媒体关注到这一精神文明建设中闪现的璀璨浪花,报道形成了规模效应,‘莫文隋’由此走进南通人乃至全中国人的视野。”如今,年过六旬的沙银芬在接受本报记者采访时,说起此事,仍心驰神往:“有此报道,足慰此生!”

“此后,我和众多新闻界同仁又苦苦追访,终于找到了莫文隋。这个被追寻多年的南通好人,就是后来担任北京奥运会火炬传递的火炬手、原南通工学院副院长汤淳渊!”最终的确认者,是汤淳渊朝夕相处的老伴,她无意中看到莫文隋信封上的字迹,一眼看出:“这字,是我家老汤的字,不会错!”

“莫文隋”原型汤淳渊

后来,莫文隋成为南通精神文明现象中一个里程碑式的典型人物;后来,莫文隋成为南通这座全国文明城市最靓丽的一张名片。

南通大学莫文隋青年志愿者支援西部“暖冬计划”。(资料图)

作为一个经历过雷锋年代、浸润雷锋精神的老一辈学者,汤淳渊从不把雷锋看成高高在上的“精神符号”,而是在平常的生活中付诸实际、点滴践行。23年以后,回望此事,沙银芬仍感慨万千:“一个人能淡漠名利如此,只行善、不张扬,试问世间几人能做到?”

“莫文隋”群体宏慈助学。

光阴荏苒,时光老去。“莫文隋”的第一报道人沙银芬白发渐添。莫文隋的原型、81岁老人汤淳渊,也老了。因为身体欠佳,老人长年住院接受治疗。

令人欣慰的是,汤淳渊老人当年热心助人不留姓名所引发的“群体效应”,在通城引领出一个又一个“莫文隋”式人物,在由南通精神文明建设无数楷模构成的熠熠星空中,闪烁着分外迷人的道德光芒!

我和你,爱心不分大小、善举不分早晚,每个人都可以亲力亲为,活成“当代雷锋”。

(来源:江海晚报 编辑/吴颖)