2018年4月,茅家琦等人合著的《中国国民党史》由江苏人民出版社出版。该书自2005年首版以来,收获学界内外评价无数。有人赞誉," 十年一剑,客观论述、公允评价,不拔高,不抹黑,是近年来公开出版的罕见的民国史佳作 "。

茅家琦,1927 年生,江苏镇江人,国际知名历史学家,现为南京大学历史系教授、博士生导师。茅家琦专治中国近代史,共出版重要学术专著20多部,发表学术论文100余篇,涵盖晚清史、太平天国史、中华民国史、当代台湾史、区域现代化史等领域。

茅家琦、徐梁伯、马振犊、严安林合著《中国国民党史》新近由江苏人民出版社出版。已经92岁的茅家琦先生坦言:" 对这部书,我自己还是比较满意的。" 他希望这是一部能经得起时间检验的书,但他不讳言:" 十年之后、百年之后,书里说的肯定又有不正确的地方。学者的研究和认识,好比在大江里游泳,永远达不到尽头,要不断进步。"

这位江苏土生土长的历史学家、南京大学终身成就奖获得者,将自己的一生都献给了史学。“我在工作上主要做了三件事,一个是早期的太平天国研究;一个是开展当代台湾史研究,填补中国近代史研究的空白;还有就是毕生对人文精神的弘扬以及历史真相的求索。”茅家琦说,自己是工作上求突破,人生里求安稳,“一辈子住在南大的这个小楼里,最近更是不太出去了”。

治学之路:一个学经济的“历史学家”的诞生

茅家琦走上历史之路有些偶然。1946年底,19岁的少年茅家琦从泰州老家来到南京,顺利地考上中国银行,当上了一名检券生。第二年春天,不安分的他分别参加北京大学和中央大学的招生考试,结果陷入幸福的烦恼:他同时被两所顶级大学录取。

茅家琦选择了中大的经济系。但很快,那个风云变幻的大时代就彻底改变了他的命运。茅家琦入学的时候,国共内战全面爆发,一年多以后,学校给学生放了长假。1949年,南京解放,中央大学改名南京大学。1951年,茅家琦毕业留校,并于1953年成为政治经济学教师。1956年,茅家琦申请调到历史系。

因为学经济出身,茅家琦在转系申请中表示单纯的经济理论很难解释经济问题,必须把经济问题置于历史发展的总过程中,才能得出令人信服的结论。这个理由似乎过于抽象,但是茅家琦用它成功地说服了历史系的领导,成功转系。

1956年年底,他正式到了历史系,从此再没有离开南京大学研究历史的岗位。六十年弹指一挥间,他历任南京大学历史系教授、博士生导师、系主任、历史研究所所长、台湾研究所所长等职务,并获南京大学终身成就奖,都因为这一历史的机缘。

刚跨入历史之门,茅家琦研究的是经济史。很快,他便发现经济史这个课题太广、太泛,很难抓住重点和核心。“刚开始研究,对象应该集中一点、小一点。”茅家琦决心调整方向。当时国内太平天国史很热门,加上国内最顶尖的太平天国史研究专家罗尔纲在南京搞研究,并在南大历史系兼课,茅家琦决定把研究方向转向这一领域。

日后再看,这是一个在正确的时间、正确的地点、做出的一个正确的决定。不久,茅家琦独立完成的一篇关于杨秀清的论文得到罗尔纲的肯定,这个可贵的肯定,成了国内两位顶级太平天国史研究专家几十年友谊的开端。

不久,茅家琦又结合自己的经济学知识,写了《太平天国失败后的江南农村》,因为视点独特,此文在学界引起了很大反响。那时,他白天在系里担任主任助理,处理繁杂的行政工作,晚上回家看书,每天基本上都看到十一二点。就这么一边看,一边查字典,一边翻译,一边记录,他抄了满满6抽屉的卡片,最终出版了《太平天国兴亡史》《太平天国对外关系史》等一系列标志性著作,成为史学界一颗冉冉升起的新星。

游在真理的长河:研究历史要“四根拐棍”

1964年8月7日,上海《文汇报》发表了茅家琦的一篇论文《论李秀成》,在全国史学界引起了轩然大波,也引发了一场对他的“大批判”。就是由于这一篇文章,茅家琦成了“江苏省第一号叛徒辩护士”。这期间,茅家琦一直默默做着研究,加强人文精神与思辨能力的训练,丝毫未停下追求真理的脚步,直到2012年,他才发表一篇答辩文章:《“忠王不忠”辨析》,其学术追求的“韧性”可见一斑。

到了20世纪80年代,茅家琦感觉太平天国史研究过热,遂将目光转向中国的近代化,而且一转就转到了“台湾的近代化”上。

1949年以后的台湾历史是中国近代史研究中的空白。1980年,茅家琦应美中学术交流委员会的邀请去美国访问了两个多月。在这段时间里,茅家琦看了很多书,了解到1949年以后台湾社会的变化和发展。

回国后,茅家琦跟其他老师商讨一起研究台湾史,很多人都觉得这个问题太敏感,不敢涉足。但茅家琦不考虑那么多。“研究种种客观存在,取得认识,当然需要理性——一种穷根究底的、不受任何权威和各种功利限制的独立研究精神。”茅家琦说。

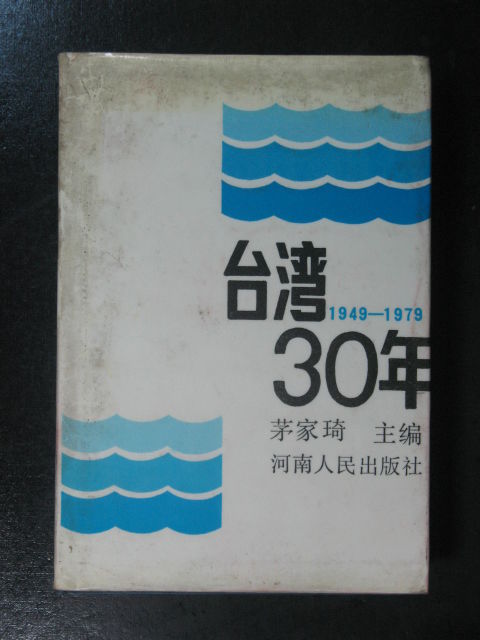

凭着对历史的执着追求,1988年,由茅家琦主编的《台湾三十年(1949—1979)》由河南人民出版社出版,引起海内外学界的强烈反响,被誉为新中国成立后大陆首部具有开拓精神的当代台湾史专著。出版社开始印了5000册,后来又再版了5万册。因为这本书还带有学术研究的成分,有些高校还把它列为博士参考书。

一从事学术研究,茅家琦就开始了独立思考。自觉思考人生问题的意识,是他探索研究和建构史学思想的哲学渊源。前辈史学家强调研究历史必须掌握“两根拐棍”——古汉语和外语。这是从“史学即考据学”的角度提出来的。茅家琦认为,在现阶段仅仅靠这“两根拐棍”已经不够,需要加上另外“两根拐棍”,即弘扬人文精神与弘扬进化认识论。

1983年2月9日,茅家琦经过长期思考和深入探索,在《光明日报》发表论文《马克思主义史学方法中“假说”的运用》。他提出,历史学家的历史著作往往是一种假说,是相对真理,不能视为绝对真理;需要经过多方面的检验,逐步修正错误,接近绝对真理。那应当如何检验历史研究中的假说是否是真理呢?茅家琦认为,一要看以后陆续发现的材料,要能继续证明已经提出的假说是正确的;二要看人们的思想理论水平提高以后,是否仍然认为过去提出的假说是切合实际的。

“真理是个长河,你在真理这个长河中游泳,你可以倾尽全力向真理靠近,但是你永远到不了真理的尽头。真理是个长河,你在真理的长河中游泳,你要慢慢向前进,一步一步前进,但是你总到不了最终目的,因为真理是向前发展的,没有尽头的,所以你只能看到一个阶段,我们称之为相对真理。你到不了绝对真理。因此你写文章,发表你的见解,只能是个假说,这个假说里面你要经受住考验,要坚持真理,改正错误,逐步前进。”这一段话,成为茅家琦的名言,也见证着中国历史学界的孜孜探索和求真精神。

历史哲学的形成:思想合力构铸历史

2016年5月28日,茅家琦先生史学思想学术研讨会在南京大学举行,当天也是他90岁寿辰,其新著《历史与思想论集》首发式同日举行。这本被他视为从事历史研究60年最大收获的著作,用了近15年才告完工。

20世纪90年代,时任南京大学名誉校长的匡亚明邀请他担任“中国思想家评传丛书”的副主编。其间,茅家琦认真阅读了很多书稿,撰写了《孙中山评传》。在《丛书》出齐以后,他又联系历史事件和历史人物,进一步思考一个问题:思想对于历史人物和历史事件究竟有怎样的关系?起到什么样的作用?

茅家琦说:“在这一过程中,我深刻地体会到思想文化与社会历史发展存在着很大的联系。整个思考的过程,大体经过三个发展阶段:第一阶段,肯定人文精神与历史发展有巨大关系;第二阶段,肯定人文精神与思辨精神两者都与历史发展有巨大关系;第三阶段,形成一种理念——思想合力构铸历史。”

为此,茅家琦先后写了三本书:《思想文化与社会发展》《桑榆读史笔记——认识论、人生论与中国近代史》以及《历史与思想论集》,不断深化自己的理论新见,并在《历史与思想论集》提出了“思想合力构铸历史”,为他半个世纪的探索做了总结。

在茅家琦看来,这一理念的提出,是多年来学人的探索和总结,是南京大学人文社科研究的一大成果。茅家琦进一步阐述何为“思想构铸历史”:第一、其中所说的“思想”是指被历史人物接受,并作为创造历史的指导思想的社会意识形态;第二、“思想构铸历史”的过程中,有四个不可缺少的环节:构铸历史的思想(系统化的社会意识形态)、构铸历史的主体(包括人民群众和英雄人物)、构铸历史的方式(包括和平改革和武装斗争)和最后构铸而成的历史实际;第三、多种不同的思想主导着创造历史的各类历史人物的实践活动。在实践中,各种思想相互碰撞、相互融合,最终,某一种思想(多数的情况下是几种思想的融合)构铸了一定的历史实际。

茅家琦认为,“思想构铸历史”,并不是指某一种思想构铸历史,而是指多种思想的合力构铸历史,不能简单地说是“思想”构铸历史,“在一个历史时期以内,往往有多个人以多种思想为指导,进行创造历史的活动。各种思想相互冲突、补充、融合,最终形成一种合力,创建了一个新的社会。”

历史精神的传承:在时代的延续中闪耀

“垂暮之年,回顾我的学术道路,最是忘记不了的,是孙副校长、陈主任和匡校长对我的深情帮助。”在秋天的余晖里,茅家琦的语调沉缓,念念不忘要感谢几个人。

时任南大副校长的孙叔平和南大政治辅导处陈毅人主任,是他走向历史研究的推动者;时任校长匡亚明是他强有力的支持者。茅家琦说,他还清晰地记得匡亚明校长在自己最困难的时刻,讲的一句“悄悄话”:“不要紧张,再写文章。”

事情发生在1964年9月。那时因为“美化叛徒李秀成”,全省正对茅家琦进行大批判,批判他鼓吹“叛徒哲学”。一天下午,历史系在会议室召开批判大会。在系办公室门口,茅家琦意外遇到匡校长。当时距离开会还有一段时间,系办公室门口,只有这位灰头土脸的青年学者和校长两个人。

“我叫了一声:‘校长!’并对他苦笑了一下。匡校长当时对我说了两句话,八个字:不要紧张,再写文章!这实在出乎我的意料。我感到这是匡校长的一句安慰话。但是,在当时的情况下,我是十分感激的,而且永远记住了这八个字。”茅家琦回忆说,这件事一直支撑着自己从事学术研究,而这种对青年学者求真务实的保护与鼓励也深深影响了自己。

后来,许多的年轻人,就像青年茅家琦和匡亚明那样,在茅老的指引下,走向史学研究的道路。作为一个独立治学、具有很强的理性思维能力的学者,茅家琦一生的治学,充满了对人道的关怀和理性的探求。在他60多年的教学工作经历里,这种精神也一以贯之,其教学与教育工作严肃认真又细致有方,在南大师生中有口皆碑。

南京师范大学社会发展学院教授经盛鸿1980年到1982年在南京大学历史系读研究生期间,选修了几门茅先生执教的课程。“茅先生不仅讲课认真,而且对我们的每份课后作业都细心批改。我至今还保存着当年先生批改的作业。”经盛鸿回忆,茅家琦对作业改得十分细致,甚至将文章中的错别字“弊足”也用红笔订正为“蹩足”,“这给我极大的震动,使我认识到社科工作者必须重视中国语言文字的基本功。”

茅家琦始终认为,大至一个国家和民族的兴旺,小至一个学校、一个系科的发展,光靠一个人、一代人的努力不行,而要靠全民族、全学校、全系科的世世代代的奋斗。他的一个“给一名学生上课”的故事就广为流传。

有一年,南大太平天国史专业只招收了一名女研究生。即使对着这一位听课的学生,茅家琦也如同对数百、数千人的听众一样,一丝不苟。不少学生亲眼目睹茅家琦先生正襟危坐,拿着教材,极其认真地讲着,而在他的对面,只坐着这一位学生。

2017年5月份,90多岁的茅家琦还专门写了一篇文章,指导青年史学家如何做学问:《给青年史学家的三点意见——如何写好博士论文》。他说,青年学者要培养实证精神,要弘扬思辨功夫,要提高“进化认识论”的实践能力。

对青年学者,茅家琦多年来一贯勉励。香港中文大学郑会欣教授1982年从南京大学毕业之后被分配到中国第二历史档案馆,工作后不久偶遇茅家琦,茅老当时就热情地鼓励他要珍惜机会:“从事历史研究最重要的就是要掌握第一手资料,要甘于坐冷板凳,一个问题一个问题地进行研究,由点到面,持之以恒,最终一定会取得成绩。”“虽然这件事已经过去近二十年,但此情此景仍历历在目,老师的这番教诲语重心长,使我受用不尽。”郑会欣说。

“回顾七十年的读史历程,我永远忘不了陈主任、孙副校长、匡校长对我的帮助教育;回顾七十年的读史历程,我的最大体会是:实证、思辨和进化认识论;回顾七十年的读史历程,我还要感谢许多青年学者和我的亲密合作。没有这种合作,许多著作是写不出来的。”在采访行将结束时,茅家琦讲了这三个“回顾”,恰似与南大古朴的校区一脉相承,诉说着百年的人文史。

△茅家琦先生

对话

文艺跟历史是两码事

读品:您看历史小说吗?

茅家琦:不看,因为小说不能当历史看。文艺跟历史是两码事。

读品:您看其他的文学书吗?

茅家琦:我很少看,对于文学作品,我没有发言权。文学家很多,他们的看法,可能跟我的看法并不一样。我认为,看小说书,千万要当心。你看是可以,作为消遣。但他讲的话,是不是真理,要存疑。红楼梦,过去我们说写的四大家族的兴衰,实际上写的是知识分子在封建社会的命运。《水浒传》里面,108 将上梁山去,到了梁山有酒吃有房子住,可是如果谈到找对象、娶妻生子、成家,还有小孩子受教育呢?水浒不能成为一个社会。小说只是一场梦。很多现实的问题,没法子解决。

读品:历史类的讲坛节目您看吗?

茅家琦:开始看了一些,后来很少看,里面的观点我不完全赞同。学者的观点总归是发展的。比如说研究孙中山,孙中山的思想,临终的思想和国民党第一次代表大会时的思想是完全不同的。毛泽东《实践论》里有一句,把真理比喻成一条长河,人们对真理的认识,好比在长河里游泳,逐步逐步向前,但你永远达不到尽头。学者的认识好比在大江里游泳,永远达不到尽头,要不断进步。认识是相对真理,一步一步向前进。十年之后,一百年之后会发展变化的。人的认识,我想,总归是进步的、发展的。

读品:请您给喜欢历史的年轻人推荐一两本书。

茅家琦:这很难。以前有一位学者说过,中国的历史书都宣传两个东西,一个帝王将相,一个华夷之分,这是很深刻的。我不能说哪本书对,哪本书不对。你要带着自己的批判精神读,自己来衡量。从历史的角度看,我提倡不要迷信。如果固定认哪一个专家,哪一本书的观点,可能就走偏了。举个例子,说到启蒙运动,就会提到陈独秀。但其实,启蒙运动,不是一个人一天一夜提出来的,是有个发展过程的。启蒙运动最早是龚自珍提出来的,他发现需要启蒙,但是他没有办法,只能求老天降人才。他提出了问题,但是没有提出解决问题的办法。提出解决办法的是魏源,师夷长技以制夷,但怎么师,魏源没有讲。讲了具体办法的,是洪仁玕,《资政新篇》讲了一套。洪仁玕讲了很多方法,但没有抓到要害。抓到要害的是严复,他提出开民智,是核心问题。再下面就是梁启超,提出 " 新民说 "。最后,这才到了陈独秀。

(来源:现代快报 中国教育报 我苏网综合整理 编辑/马腾达)