施雅风(1919~2011)南通海门人,中科院院士。半个世纪中,他冲锋在西部无人涉足的雪域冰川,也冲锋在科研第一线;他建立发展了中国的冰川学事业,并将其一步步推向世界前沿。

“人生九十不稀奇,常怀亲恩师友谊;求是创新求贡献,异日西归少遗憾。”这是施雅风在90岁寿辰之际作的一首小诗,亦是他人生的一个写照。

与冰川的首度邂逅

火车一路向西。那熟悉的华北大平原早已消失不见,不知从什么时候起,进入视野的已全是一重一重的山。整整一夜,火车都在秦岭中穿梭。第二天一早起来,车窗外的风景已改换了模样:依然是山,却已不似秦岭那般青葱,而是多了一层枯涩,灌丛更多,裸露出来的暗黄色山体也更多,就连车窗外一掠而过的人脸,也仿佛多了一层风沙的颜色。只在河流岸畔,还留存着杨柳依依的熟悉景致。

“看来西北还真是干旱哪!”38岁的施雅风,扭头对中科院自然区划工作委员会的两位年轻同事说道。他们此行的目的地是兰州,在那里,他们将与中科院兰州分院的学者们会合,参加祁连山西段地质考察。考察的预定路线是经甘肃河西走廊,翻越祁连山西段,最后进入青海柴达木盆地。

那是1957年的6月。在江苏海门湿漉漉的长江沙洲边长大的施雅风,每一天最大的感觉就是“干”——脸干,手干,喉咙干,连眼睛都有几分干涩。愈往西走,山就愈高、愈大,体量和层次都在放大、增加,之前戈壁上拱出来的“山”,如今只能叫“土丘”了。当海拔渐渐上升到3000米以上,山涌如涛,吹拂脸颊的已是颇有寒意的凉风。

两天跋涉之后,考察队来到一条清凌凌的河水边。这条河叫党河,有一个颇为宽阔的河谷。队员们纷纷下马,饮马休整。施雅风也下了马,不过他的眼睛,却久久离不开谷地边上的山:那是一座高大的雪山,白雪裹头,圣洁美丽,一片洁白的冰川从山坡上悬垂下来,在阳光下闪动晶莹的光亮。

于是,他带着另外3个人,骑着马和骆驼向雪山进发了。

这第一次的“亲密接触”虽然时间不长,却给施雅风带来了强烈的震撼。他心里想:祁连山有这么好的“固体水库”,可是不远处的戈壁和荒漠却寸草不生,为什么不能把冰川水好好地利用起来呢?

心里的这颗小小种子,回到北京后很快就结了果:中科院副院长竺可桢听取了施雅风的建议,决定组建专门的冰川科考队开始冰川考察。从此,中国在冰川学研究领域的空白时代结束了。那一座座屹立云霄的雪山和其上冰封千年的冰川,开始进入中国学者的视野,并很快引起了全世界的关注。

就叫它“七一冰川”吧

1958年,又是6月。施雅风带领中国有史以来第一支冰川考察队,100余人兵分7路,浩浩荡荡向祁连山的各条支脉进发了。他们的任务,是查明祁连山的冰雪分布,为日后大规模融冰化雪、改变西北干旱打下基础。这样的豪言,虽然日后看起来带有“大跃进”的时代色彩,却真真实实地鼓舞了最早的冰川学的开拓者们。

对于从未跟冰川沾过边儿的考察队员来说,一切都是新的。新,往往也意味着毫无经验,甚至,该怎么爬冰川?到冰川上看些什么?都还说不清楚。为此,中科院从苏联请来了冰川学家道尔古辛教授做指导。嘉峪关南面离公路不远处的一座冰川,成了他们最初的练兵场。7月1日一早,已宿营休整一夜的100多名科考队员,带上干粮,拄着冰镐,开始沿冰川融水的沟谷往上攀爬。尽管高山缺氧、心撞如鹿,大家还是陆续登上了海拔5000多米的冰川最高点。往南望去,阳光灿烂的阳坡上全无冰川的痕迹,而更远的地方,隔着一座巨大的山谷,另一条冰川从山顶悬挂下来,晶光粲然……

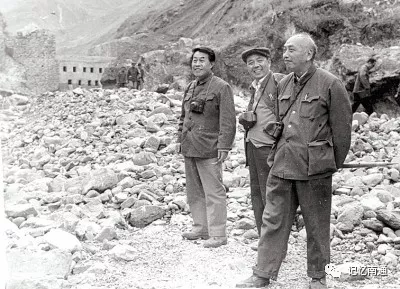

上世纪六十年代施雅风在东川对泥石流进行考察

道尔古辛估计,他们脚下冰川的厚度大概在100米左右。施雅风迅速估算了这条冰川的蓄水量,竟然有两个北京十三陵水库那么大!人群振奋起来,大家的眼里,仿佛已经看到冰川融成的清流,汩汩顺山而下,润泽了广大的不毛之地。有人说我们给冰川起个名字吧!有人说,今天是七一,是党的生日,就叫它“七一冰川”吧!

于是,中国人自己发现并命名的第一条冰川诞生了,它标志着我国现代冰川科学研究的正式起步。科考队在道尔古辛的指导下,在七一冰川练了半个月的兵。没有钉鞋,他们就效仿当地猎人在鞋底绑上自制的钉子;没有羽绒服,他们就穿着粗布老棉袄;没有地形图,他们就用测绘总局支援的航片现场判读……国家登山队的队长也来了,告诉大家如何登高山。

一切准备就绪,大军豪迈出征。在接下来的3个月里,7个分队对祁连山东起冷龙岭、西至柴达木北山的广袤地区进行了深入的考察,攀登了60多条冰川,还进行了人工融化冰雪实验,并在大雪山老虎沟冰川建起了中国第一个冰川观测站。慢慢地,一个包含10个冰川区、33个冰川群、120多个冰川组、900多条大小冰川的祁连山冰川世界,在人们的脑海里清晰浮现。次年元旦,在施雅风的主持下,一部43.6万字的《祁连山现代冰川考察报告》问世了。这是新中国第一部区域性冰川专著,而野外考察收集到的大量资料,也为我国冰川学的研究奠定了初步基础。

根据施老的回忆,在这条冰川上有一次想偷懒走近路,结果在上一个冰坡时没有站稳,滑下去几十米,侥幸没有发生意外。

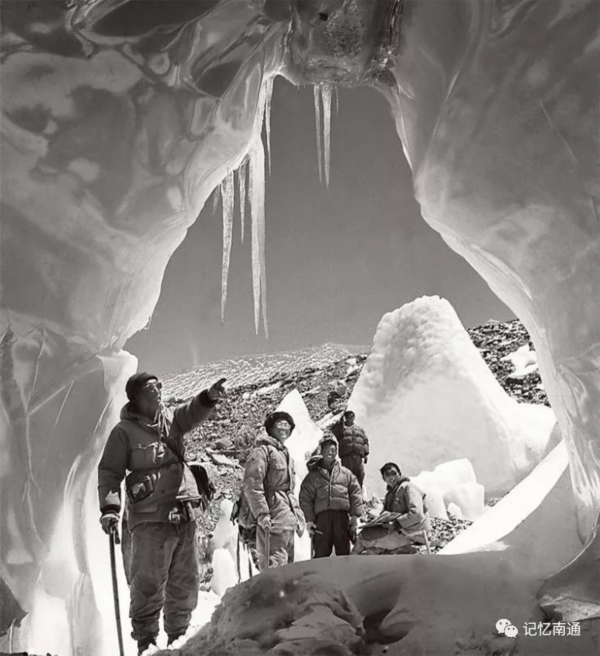

1964年,施雅风(左一)在希夏邦马峰考察

希夏邦马峰的冰川危机四伏,却又美若童话

能想到吗?施雅风的名字,还和中国的登山史联系在一起。

1963年,施雅风从西藏考察归来,接到了中科院的一项任务:查明希夏邦马峰(以下简称希峰)的情况,为中国登山队登顶做准备。

在当时的国际登山界,希峰赫赫有名,这是因为放眼整个世界,这座位于喜马拉雅山脉主脊线偏北约10公里、海拔8012米的雪山,是世界上仅存的一座未被征服的8000米以上高峰。1960年中国登山队登上了珠穆朗玛峰之后,下一个重大目标就是希峰。为此时任国家体委主任的贺龙做了批示,强调登山运动要有科学考察来配合,以降低风险,增加胜算。要求考察队要先摸清希峰地形,摸清哪里的雪崩、滚石、冰裂缝比较多,哪里又适合作营地。

考察队出发了。他们在海拔5000米的地方建立了大本营,虽已是4、5月份,山上还依然大雪飘飞,晚上温度更是降到了零下20多度。他们到海拔近6000米的地方打钻测温,每走20多步,就不得不停下大口喘息;900米的高差,他们走了整整6个小时……或明或暗的冰雪裂缝四处张着深不可测的巨口,密布的冰碛石磨破了脚底,雪崩和冰崩宛若死神的暗翼如影随形……

不过上天造物总是暗含机心,正是在这座蛮荒苦寒、危机四伏的冰雪王国里,施雅风和他的队员们看到了以前从没有见过的冰川奇景:冰塔林。

一座座雪花银塔拔地而起,远近高低,气象万千。孤立的冰塔多为金字塔形,高度从几米到30多米;冰体中渗出的融水,让冰塔基部呈现出半透明的冰蓝色。冰塔下常伴有水银镜似的冰湖,澄明波光流转,琉璃世界荡漾。一个个大大的冰洞,洞口垂挂下来的长长冰凌,好似冰冻起来的太阳光芒;走进去,晶莹剔透的洞壁上折射出万道炫目的虹彩。风情万种的冰钟乳从冰桥上悬垂下来,还有那满地的冰笋、冰芽、冰桌、冰杯,以及冰柱上顶着巨砾的冰蘑菇……

考察结束后,施雅风带领队员们编写了《希夏邦马峰地区科学考察初步报告》,对冰塔林的成因做出解释:在低纬度、高海拔山区的冰川末端,强烈的太阳辐射以及阳光折射的作用,造成冰川消融和蒸发的不平衡,由此造就了大规模的冰塔林奇观。除此,他们还对冰川形成、冰川特征、冰期划分、古冰川、青藏高原隆升与环境变化等许多科学问题进行了深入探讨,将我国的冰川学研究又大大推进了一步。这次考察,成为1966年开始的珠穆朗玛峰和西藏地区大规模科考的前奏。而在他们的帮助下,中国登山队于1964年从北坡成功登顶希峰,在中国登山史上书写了又一个辉煌。

巴托拉冰川还会乱发脾气吗?

“学问不是在象牙塔里做的,学科要联系国计民生发展建设的实际,才会有更大的前途。”这是施雅风在地理学科发展会议上常说的一句话,他的科学之路也屡次验证了这句话。四十余年里,他走遍中国西部,帮助青藏、川藏公路和青藏铁路定线;解决新疆天山地区三条国防公路修建中的雪崩和风雪防治设计问题;解决南疆铁路古冰碛分布区的钻探施工问题;解决乌鲁木齐的水源地确立问题……而最为传奇的,是他的中巴公路故事。

1973年,已是春夏之交,而喀喇昆仑山脉的料峭寒意仍未消退。重重雪山嵯峨连绵,接天连地,如一条雪龙纵卧在中国和巴基斯坦之间。不过在冰封严酷的外表下,季节转换的信息已经在悄悄传递:海拔低一些的地方,越来越多的棕褐色泥土,从冰雪下显露出来;甚至还有一小团一小团淡淡的黄绿,洇染了雪山脚下的南坡。

这个看似亘古不变的冰雪世界,忽然有一天震动了雪山两侧的两个国家:巴托拉冰川洪水暴发,冲毁了刚刚建成通车的中巴喀喇昆仑公路!要知道,为了修建这条对外援建的国际公路,中国派出了9000多人,在这高寒荒凉的地方,极端艰苦地奋斗了7年,光牺牲的兵团战士就有百余人!望着眼前扭曲破碎的公路路基和两座坍塌的公路桥梁,负责工程的新疆军区首长沉默良久。

怎么办?改道绕行吗?那就意味着要增加大量投资,那个时候的中国还不富裕,每一分钱都沉甸甸啊……原址修复吗?可是冰川再“发疯”、再毁路怎么办?……

最终,国家政府和军区联合下达任务,要求中科院兰州冰川所派队,以两年时间摸清巴托拉冰川的“脾气”,预报它未来数十年的发展,并提出中巴公路复建方案。

1974年4月,施雅风再次带队上路了。这次他的心里并不轻松,他明白任务有多么艰巨:首先,大家对这条冰川一无所知;其次,当时甚至在国际上,定量预测冰川前进的论文也只找到两篇,可它们涉及到的全是规模小出10倍的中等冰川,采用的方法是对多年获得的冰川积累、消融、运动方面的数据进行周密计算。而他们,没有任何历史数据,甚至连研究时间满打满算也只有两年。

考察队在距离冰川末端两公里的地方建起了大本营。这里空气寒冽清澈,如冰块下的泉水,只是稀薄许多。阳光打在脸上,有金属的质地,强烈却缺少热量。巴托拉冰川完全位于巴基斯坦境内,长达59公里,是一条极其活跃的冰川,也是全世界中纬度地区长度超过50公里的八大冰川之一。这一带地形陡险异常,野外考察不但艰苦,甚至还相当凶险。

已经55岁的施雅风,每天和年轻人一样翻山越岭。他们经常清晨5点就摸黑起床,顶着刺骨的寒风到气象站进行第一班观测;有时在天寒地冻的深夜,还要打着手电筒到洪扎河边,观测冰川融水和洪峰。有一天,考察队正在崎岖的乱石中找路前行,忽然从上方滑下来一块大石,将他结结实实压在下面。还好被附近的同事发现,跑过来推开了石头。

经过考察,他们判定冰川融水道在冰川内部突然改道,是冲毁公路的主因。两年后,他们创造性地发明了“冰川末端运动速度递减法”和“波动冰量平衡法”,经过扎实的野外实测和一系列复杂的计算后,考察队交上了答卷:预计巴托拉冰川还会继续前进,但其极限前进值仅为180米,最终将在距离中巴公路300米处停止前进;16年后,该冰川将转入退缩阶段。对于中巴公路,考察队判断原设计路线不存在大片埋藏冰,可按原线复建,但公路桥位需适当变动并放宽桥孔。

1978年,中巴公路复建通车了,为当时还相当贫穷的中国节约了1000万元。长长的公路迤逦于喀喇昆仑雪山脚下,像一条平滑的灰色飘带,承载起一位科学家的传奇。

上世纪八十年代施雅风在天山1号冰川考察

勇敢者的事业

1962年,我国第一个冰川研究机构—兰州冰川冻土研究室(现为冰川冻土研究所)成立,施雅风任主任。为了心爱的冰川事业,他把家从北京迁到了兰州。此后的40多年间,他行进在雪域冰原,共考察了60多条冰川。最后一次是在2001年,那时他已经82岁了。他去了1959年由自己设立的乌鲁木齐河源天山冰川站,一直行进到了海拔3600米的前进营地。再上去300米就是冰川了,虽然施老意兴盎然,但同行者还是劝阻了他。

1978年中巴公路恢复通车,施雅风再次前往巴基斯坦验证道路的安全性。在距离驻地数公里的帕苏村,他相中了湖畔一块风化形态怪异的大石,于是兴致大发,留下了在喀喇昆仑“策马扬鞭”的回忆。

2009年施雅风院士的90寿辰,中科院寒区旱区环境与工程研究所为他举行了庆典。这位传奇般的中国“冰川之父”,像孩子一般开心地笑着。若要细数他这一辈子为中国冰川学做出的贡献,好几页纸都写不下,挑最核心的说吧:

他考察并组织编著了祁连山、天山、喜马拉雅山、昆仑山的冰川考察报告和中国冰川综合性专著,奠定了中国冰川学的基础,搭建起中国冰川学研究的体系框架;

他为河西走廊、新疆地区的水资源合理利用,青藏输油管线,兰西拉光纤工程,青藏公路和青藏铁路等重大项目的成功建设,立下汗马功劳;

他与合作者提出将亚洲中部山区冰川划分为大陆性、海洋性和复合性三类;

他首先指出中国西部山区小冰期与末次冰期的遗迹位置和特征;

他在上世纪80年代再次发起了中国东部第四纪冰川问题的大讨论,对李四光从20世纪20年代起主张的“庐山第四纪冰川说”提出明确质疑。他用大量的科学证据,证实庐山山麓所见的泥砾堆积不是冰碛物,而是来自泥石流;

他按照国际统一规范,系统开展了中国各山系冰川编目。如今这部包含了4万多条冰川的《中国冰川目录》,在全世界居于领先地位;

施雅风主编的《中国冰川目录》

87岁时,他还发表了近30年《青藏高原气候与冰川变化的两种特殊现象》的最新研究报告。

“他是创建中国科学历史的一位历史性科学家。对于大西北的开发,可以说是一个历史人物,是建设大西北的功臣!”他的老朋友、同为中科院院士的刘东生,这样评价他。

“他是一位有魅力的老科学家,他最大的贡献,是把中国冰川和冰川研究事业介绍给了世界。”国际冰川学会主席莫瑞先生,这样评价他。

“他这人很谦虚,从没有架子。70多岁还亲自到南极考察,快90岁了还坚持准时上班。”这是中科院院士薛群基的话。

2000年,施雅风与妻子沈健金婚合影。

“他离不开大西北的冰川!”这是他的妻子沈健的话。

“冰川事业是一项豪迈的事业,是勇敢者的事业!”这是施雅风自己的话。

(来源/综合自中国国家地理、中国科学报、记忆南通 编辑/刘静)