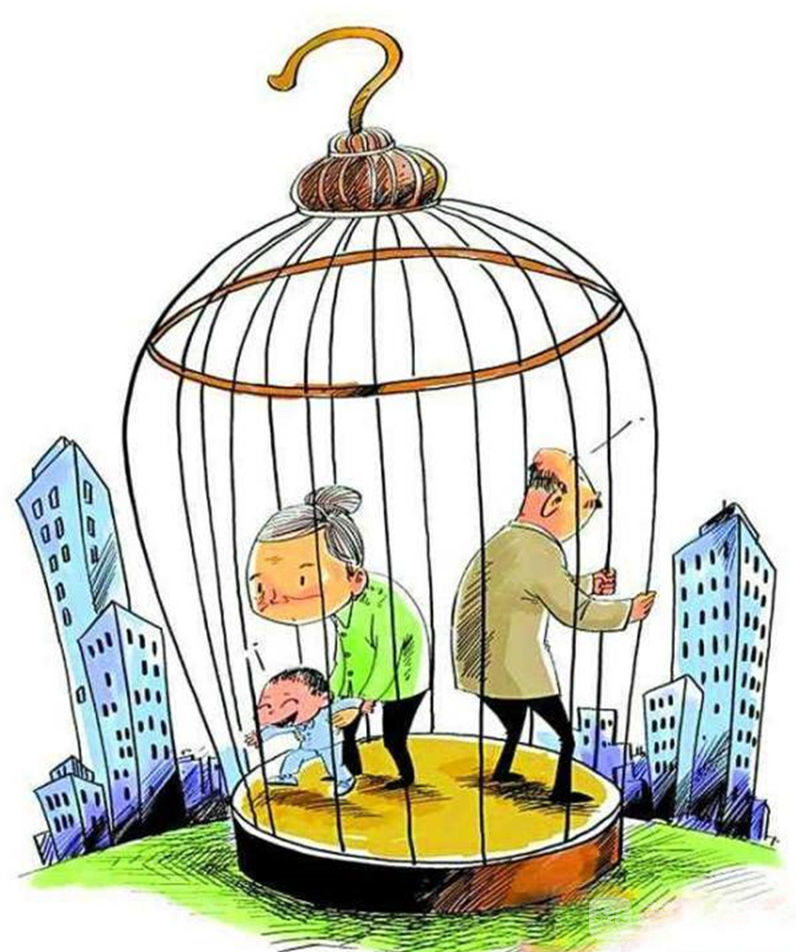

今天(5月15日)是国际家庭日。此前,国家卫生健康委员会发布的数据引起社会关注,中国现有随迁老人近1800万,其中专程来照顾晚辈的比例高达43%,这些背井离乡来到子女所在城市的老人被称为“老漂族”。

早上5点半,68岁的郭大伯就和老伴起床了。简单洗漱后,他们出门买菜准备早餐,然后接送孙子上学放学,并准备全家的一日三餐,这是老两口每天的固定行程。10年前,他们从乡下来到南通帮忙照看孙子,但是 “累并快乐着”,“我儿子来南通有20年了,我们也就过来了。刚来的时候,我讲话人家不懂,人家讲话我也不懂,时间长了,听听就习惯了。”郭大伯说。

在采访中记者发现,更多的“老漂族” 们内心苦闷。6年前从山西来张家港带小孩的张文花向记者倾倒苦水说:“当地人说话,我们听不懂。我自己烙饼子、蒸包子、蒸馒头,煮面条,大米我们吃的少。”

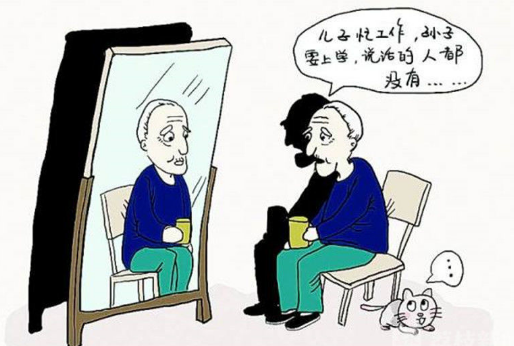

像张文花这样的“老漂族”几乎都面临着语言不通、文化差异大、社交缺失等问题。此外,甚至有不少老人出现了“心理空巢”的情况。随迁老人耿福苹说:“很想回家,坐上回去的车子,到家看到庄稼,心里就舒服一点。”

老漂族们的烦恼还不止这些。身在异地,医保、社保、养老等方面都很难和本地老人享受同等待遇,这让他们怕生病、怕看病。几年前,耿福苹就遇到过老伴突发肺气肿的情况,“当时,我们赶紧打的回家,车费花了几百元,不然就没有命了。用了6万多元,报了4万多元。如果在这里看病,一分也报不了,儿子媳妇的医保卡都不准用。”

据了解,针对“老漂族”群体面临的问题,江苏省各地正积极尝试解决,不少社区从文体娱乐、社会救助等方面,为“老漂族”提供便利。

南通钟秀街道百花村社区公共服务中心主任孙卫兵说:“我们社区会开展一些活动,比如搞一些亲子活动,以小孩为媒介,给他们提供一些交流的平台。”

各地医院也在积极对接国家和省异地就医结算平台。以徐州市为例,目前已有88家医院成功对接,实现异地医保卡就医结算。此外,转诊转院一直是“老漂族”的烦心事,徐州创新地把参保人员转诊就医交由医院处理,申请人只需要向医院提交一个申请即可。

徐州市医保中心异地就医科副科长文晶说:“徐州去年9月份推出了目前全省唯一的一个转诊转院的交付平台,假如说患者想从徐州四院转到南京去,直接在医院办一个转诊手续,我们通过网络审批,就可以直接到南京就医了。”

如何让“老漂族”将他乡变成“故乡”?宿迁学院文理学院心理学教师、国家二级心理咨询师党琤琤建议说:“做儿女的要给他们更多的时间,跟他们沟通交流,让他们感觉到儿女是关心他们的,感觉到来自于儿女的归属感;沟通之外,还要鼓励老人走出家门、走到小区或是走到社区里,跟更多同龄人或老乡多沟通。还可以去参加老年大学,继续学习或者培训,也是很好的一个方式。”

(来源:江苏新闻广播/徐仁飞 编辑/童婷婷)